初三化学(人教版)《原子结构(第一课时)》优质课件+教学设计+任务单+练习题

教学目标:

1.了解原子和原子核的构成。

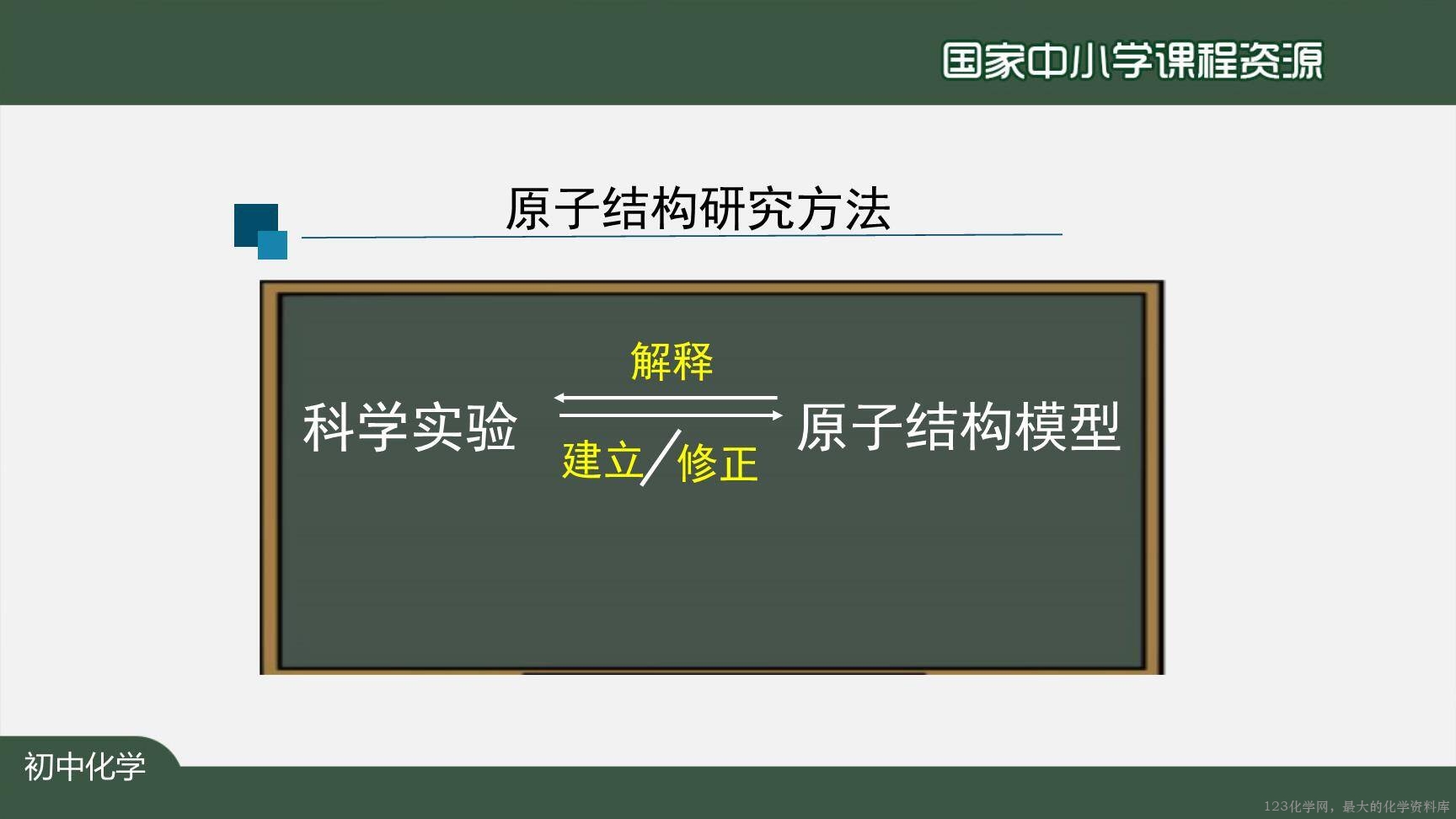

2.了解原子结构模型的发展历程,体会模型方法在微观世界研究中的作用。

3.初步学会分析证据,根据证据进行推理,能解释证据与结论之间的关系。

4.体会人类对微观世界的认识是不断深入、永无止境的。科学实验在科学发展历程中起到了重要作用。

教学重点:

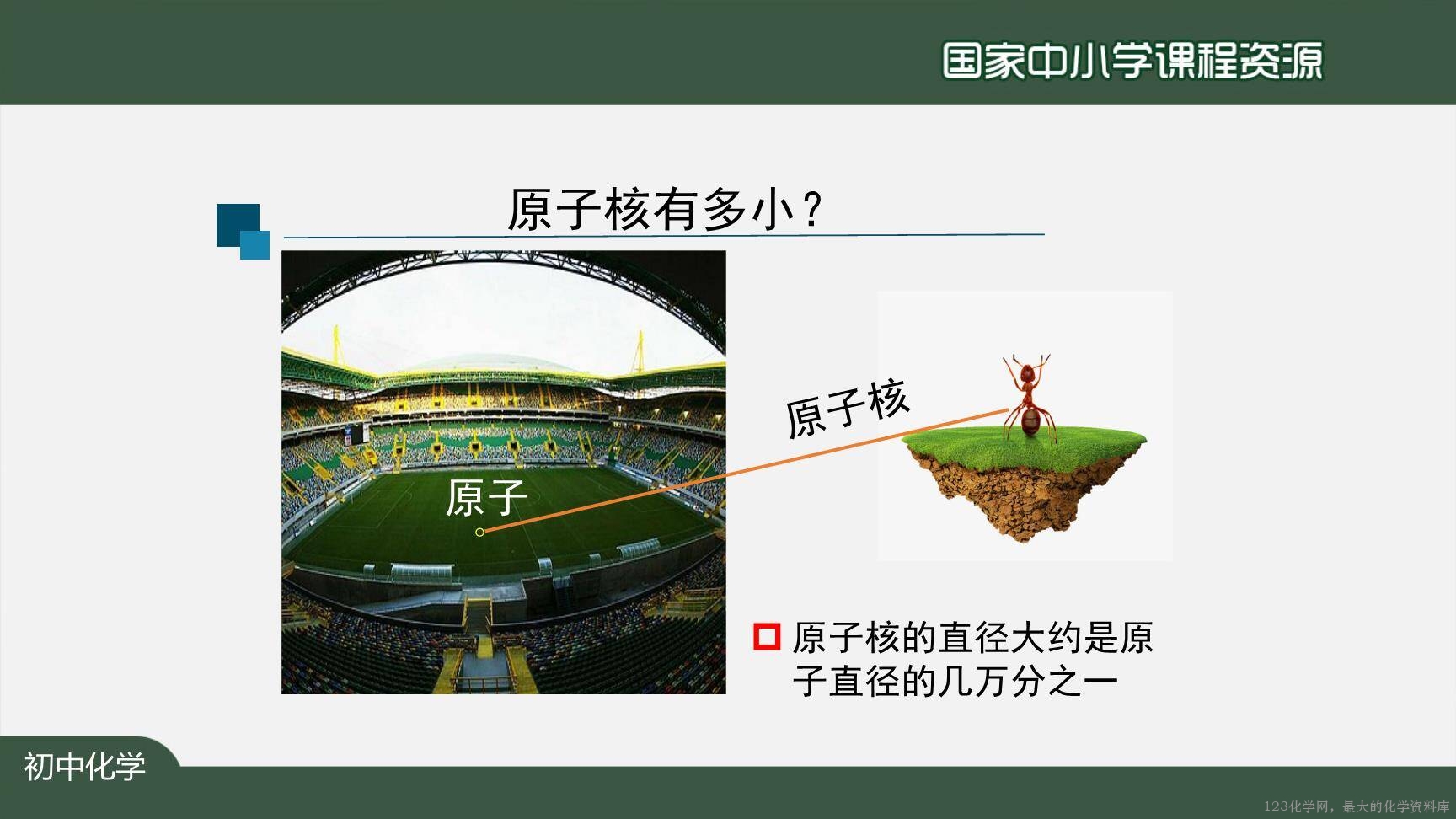

1.原子的结构。

2.科学家认识原子结构的发展过程以及研究方法。

教学难点:

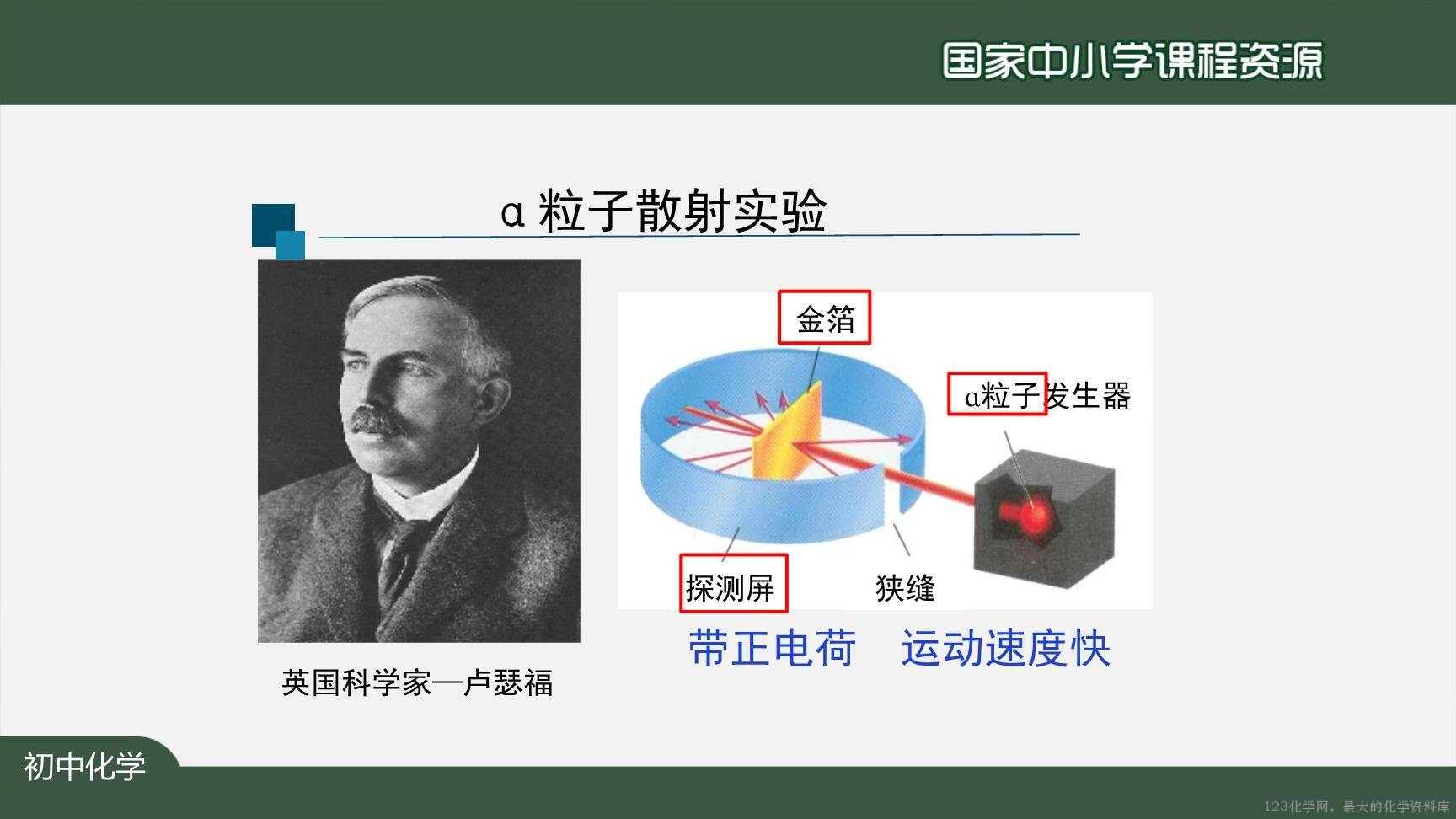

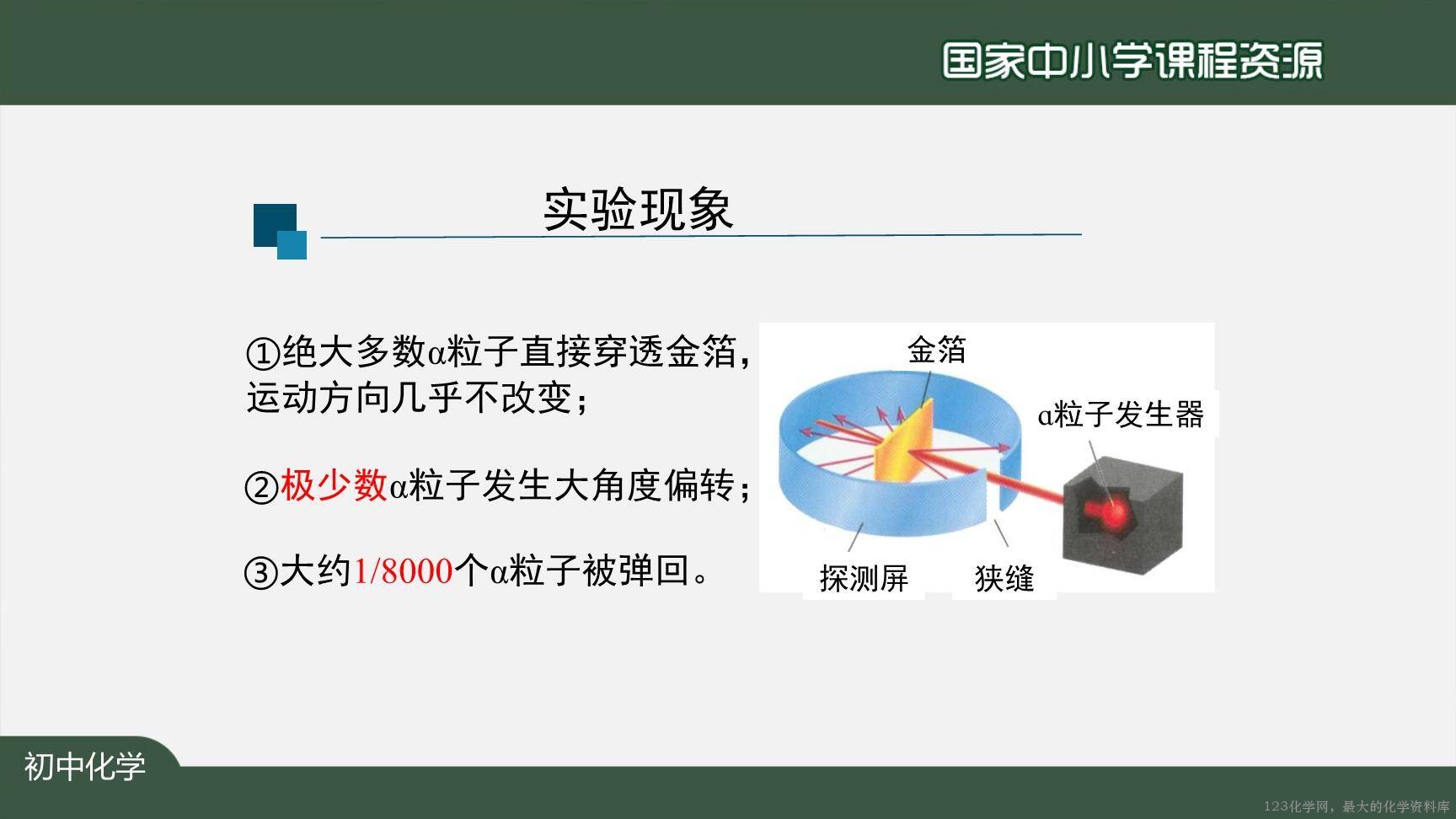

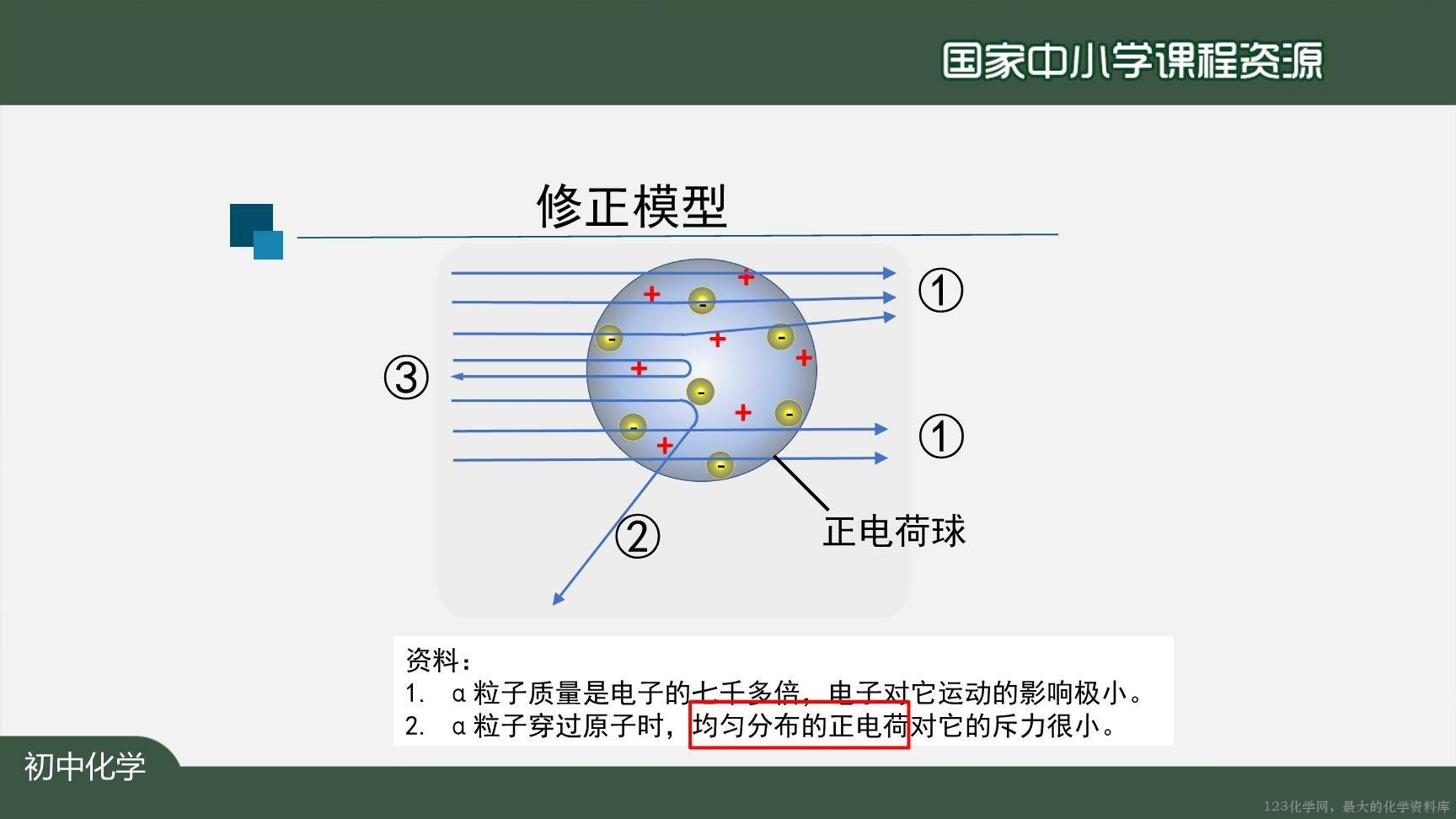

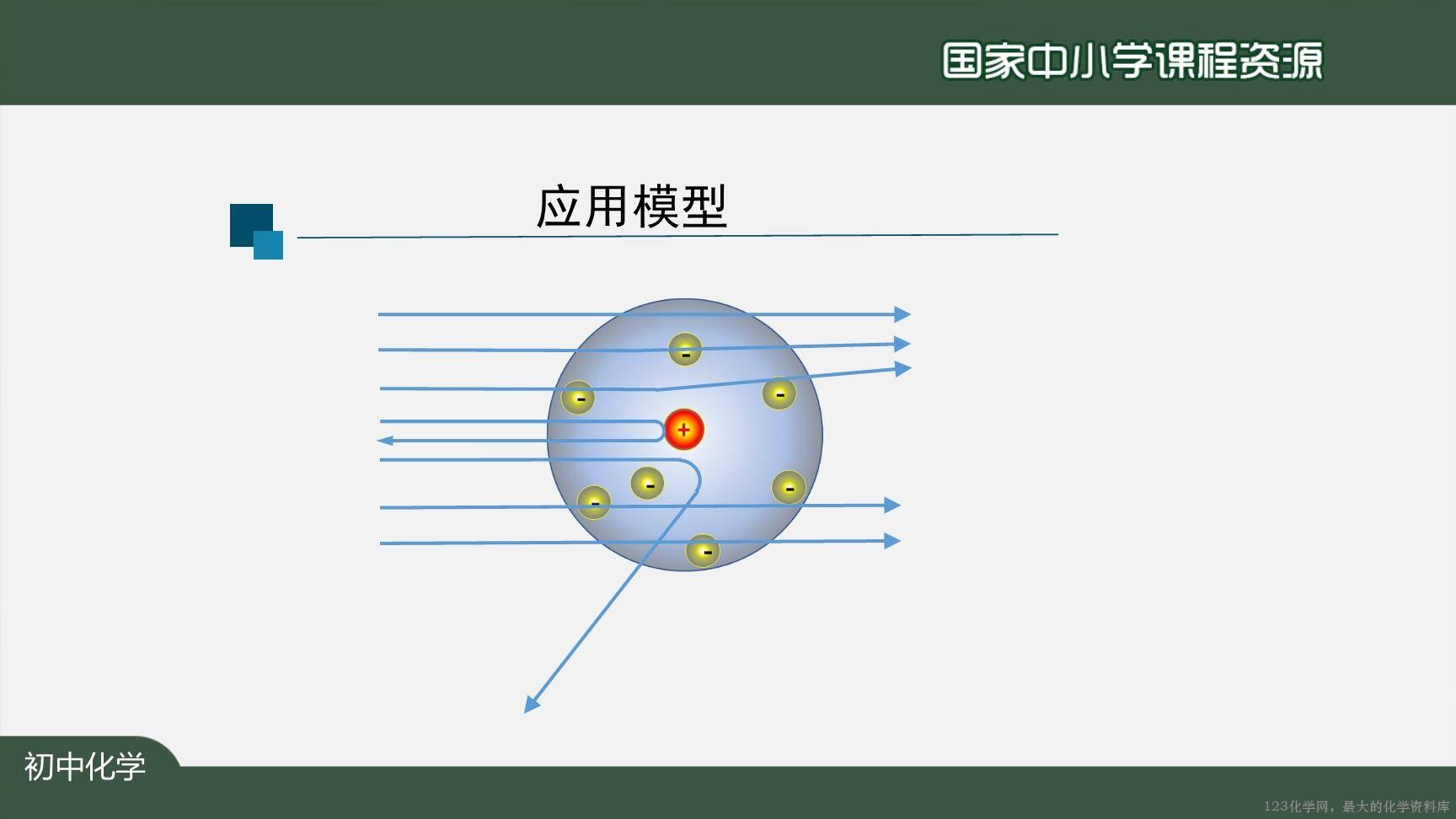

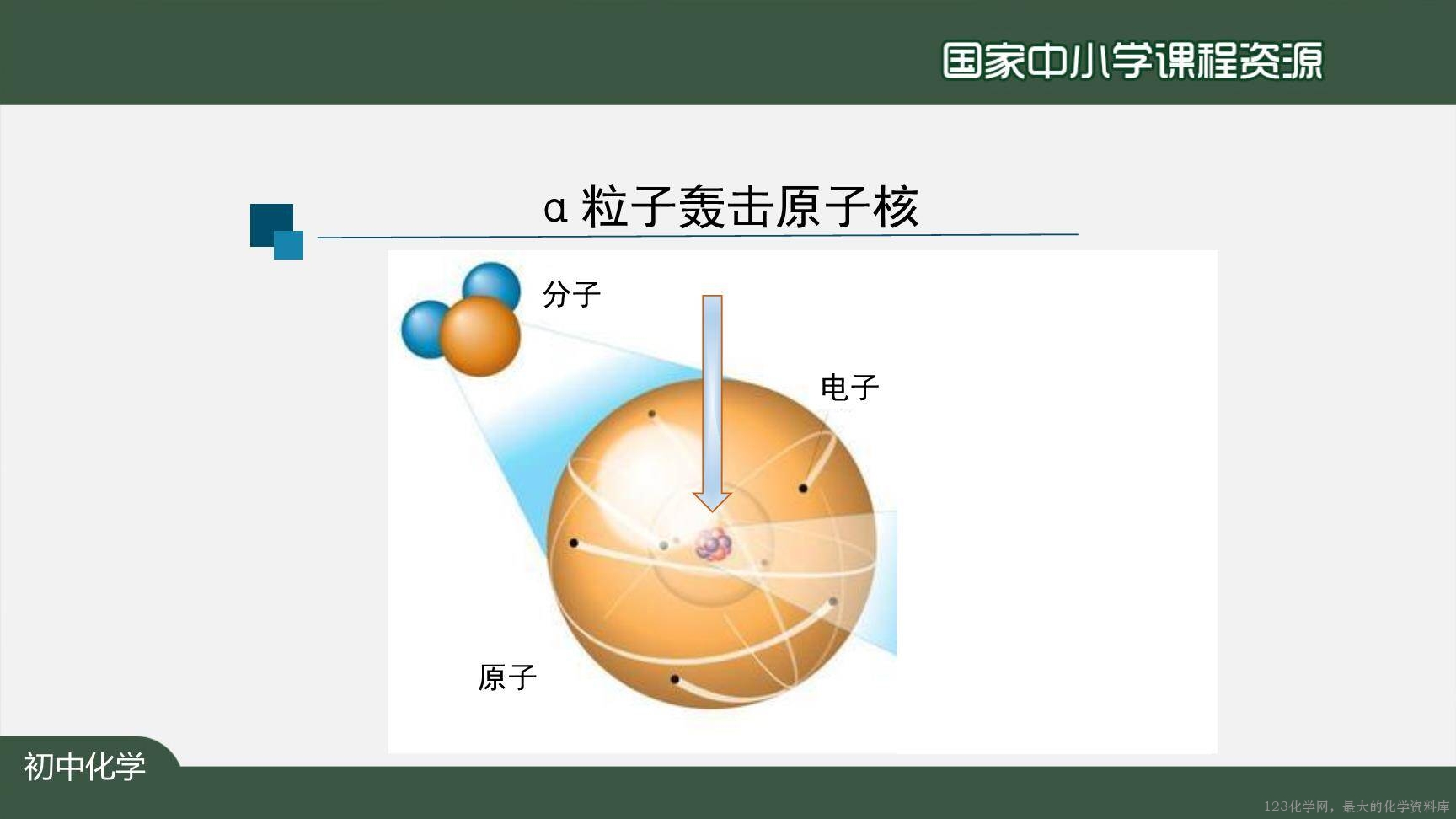

“α粒子散射实验”的分析。

主要师生活动

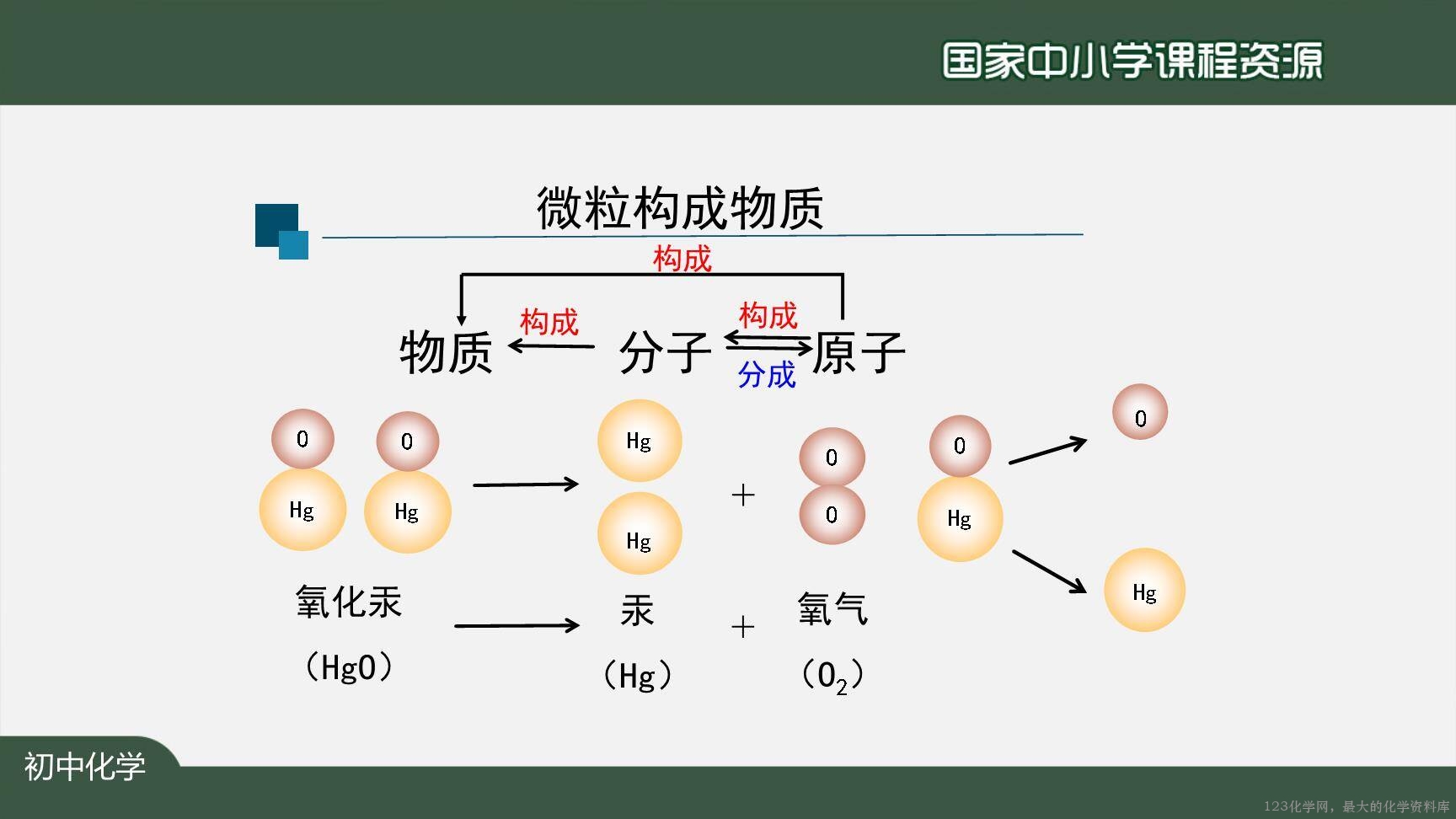

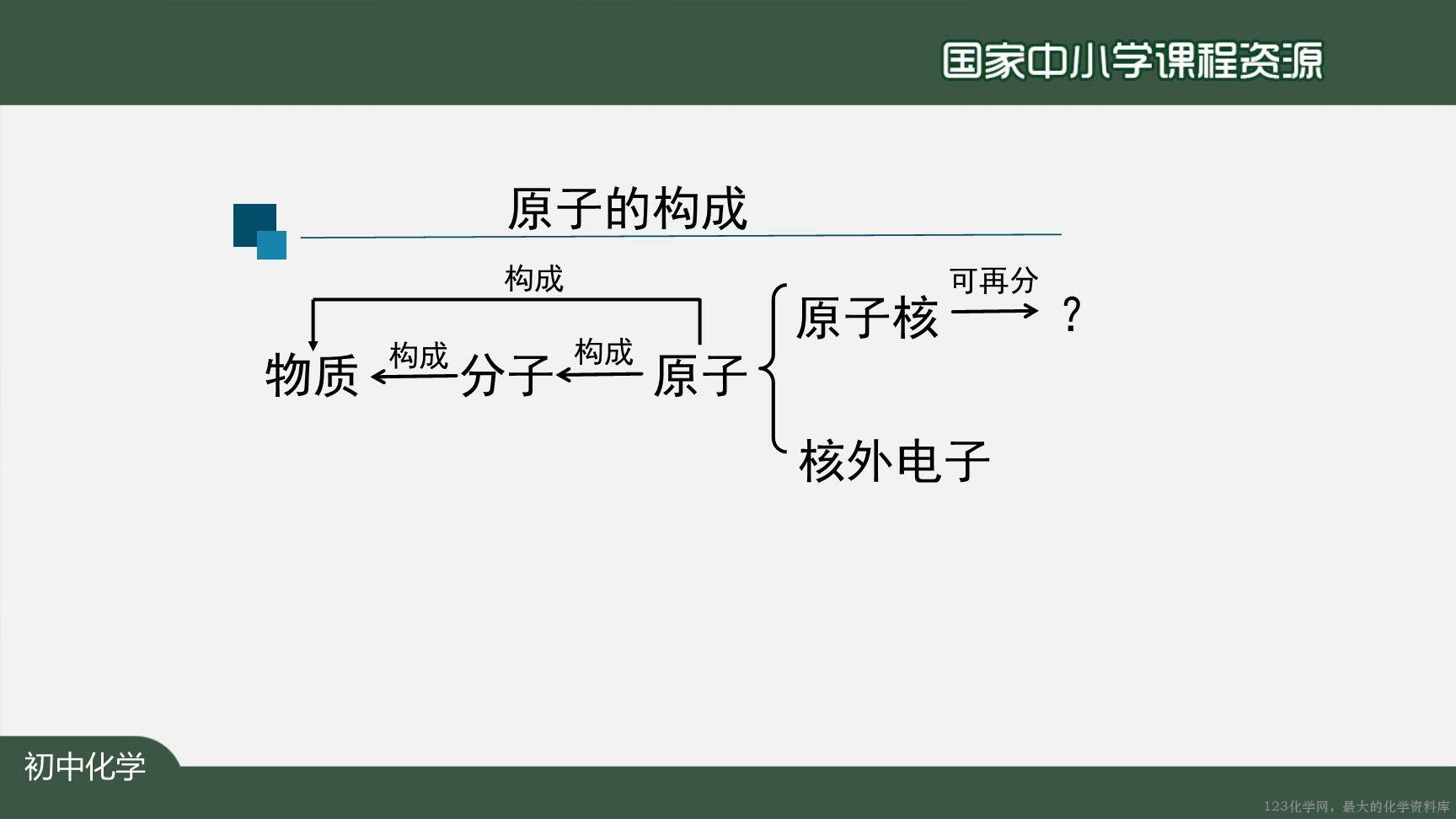

【复习】回忆微粒构成物质,原子构成分子,分子可以分成原子。

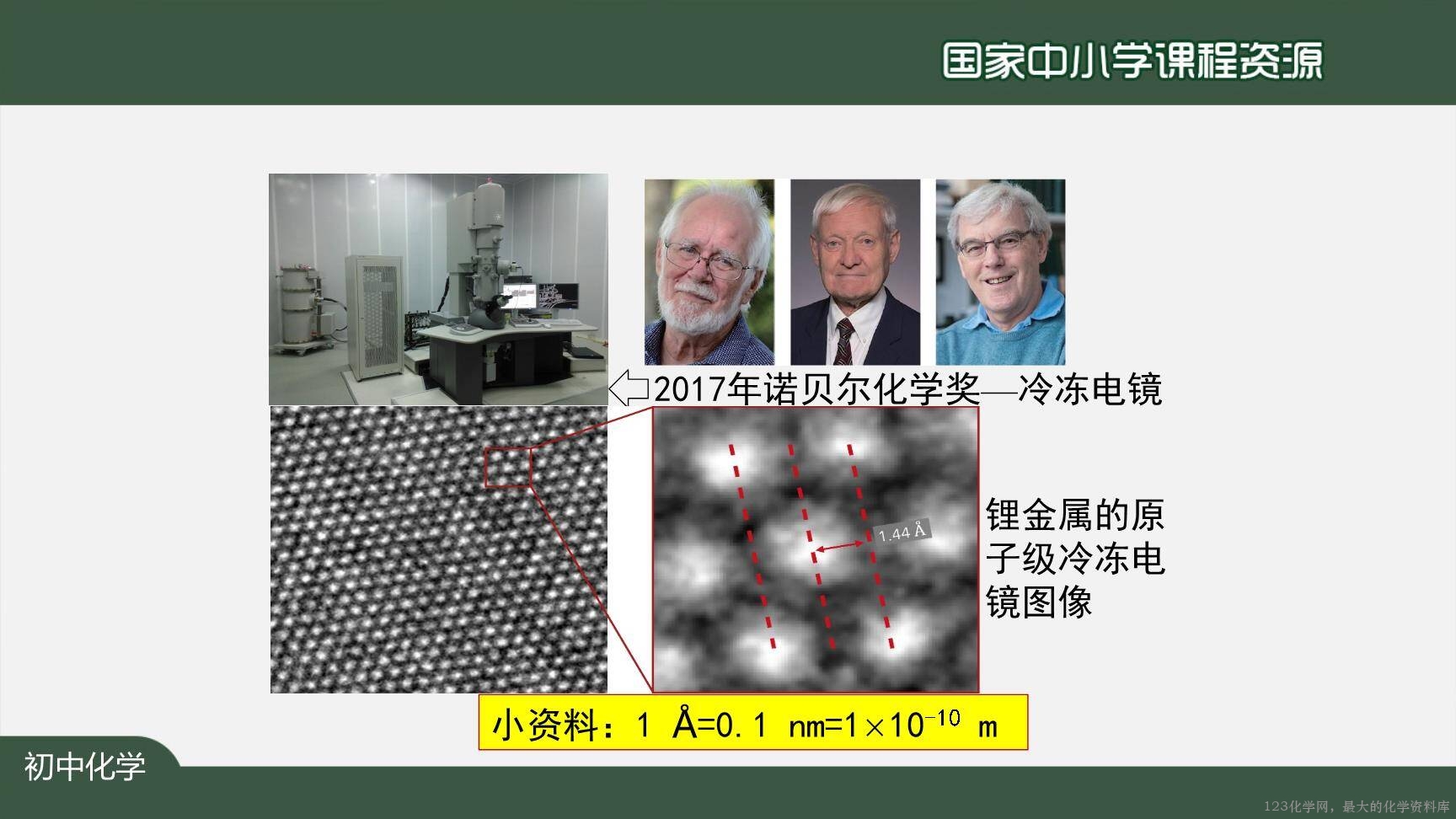

【展示】标准金箔厚度、目前“最薄的金箔”厚度等数据。

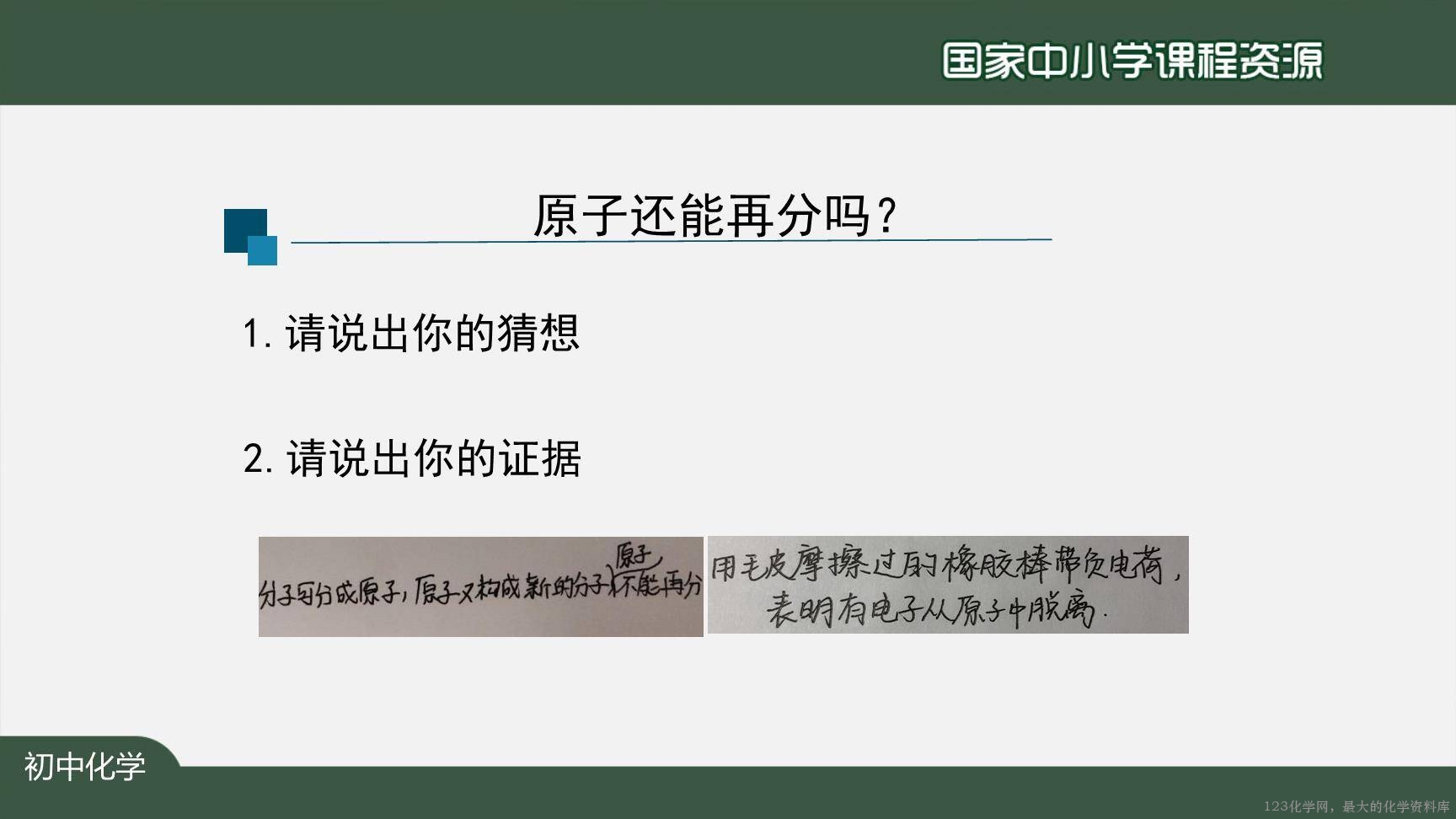

【提问】如此小的原子是否可以再分?

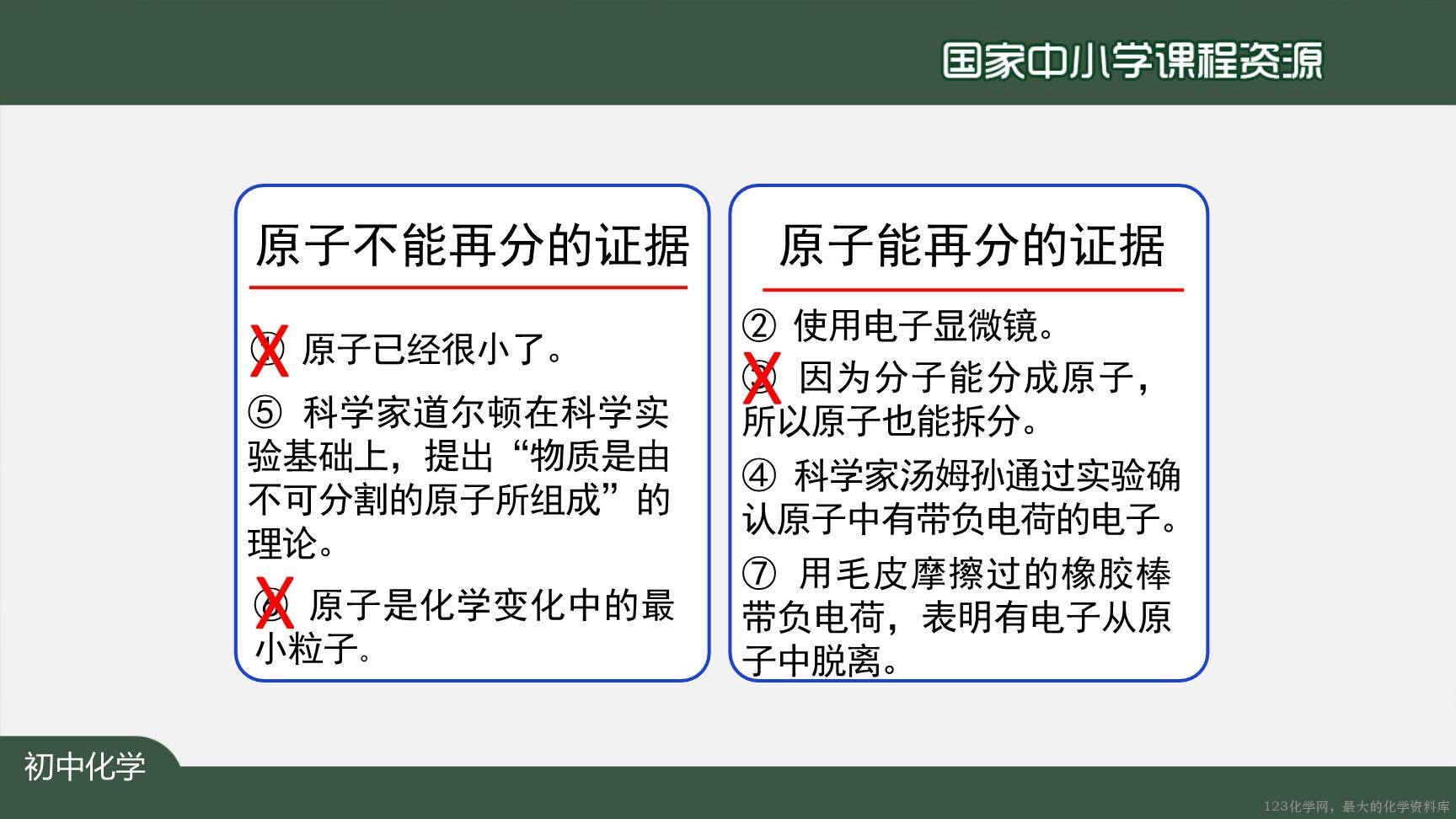

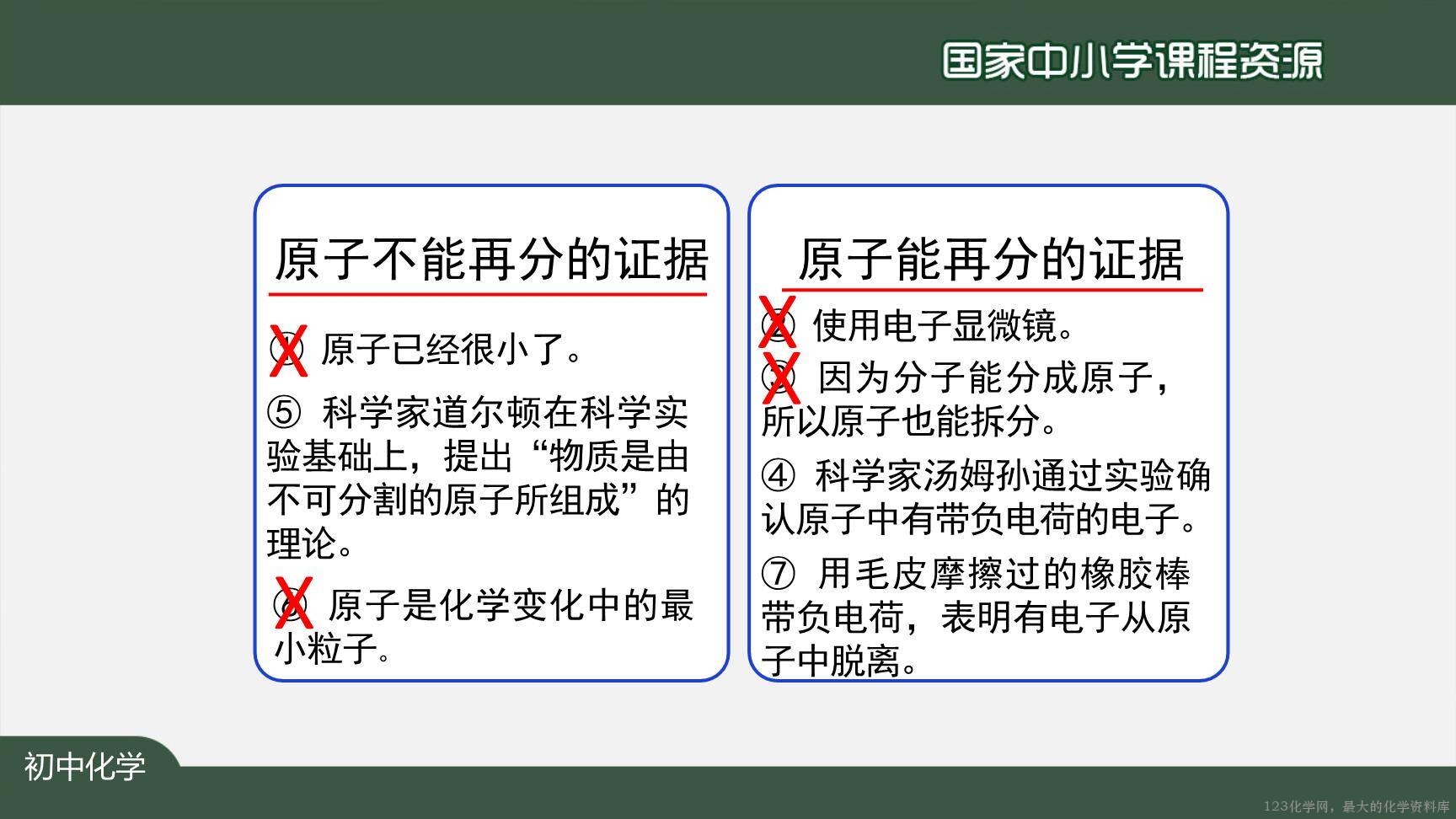

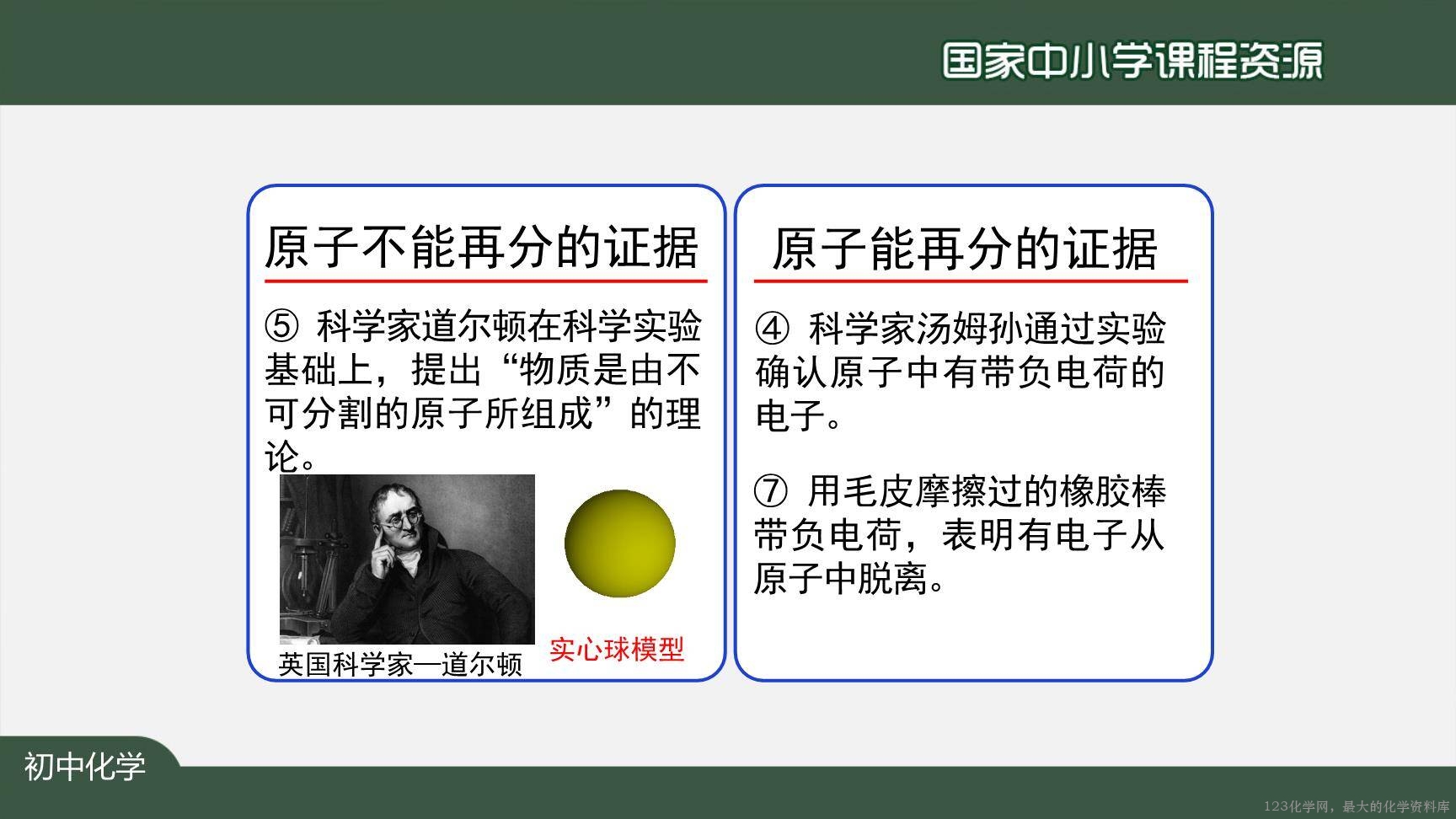

【活动1】根据对“原子是否可以再分”的猜想,收集证据。

【指导】证据的选择:是科学事实、非猜想、与猜想有关联性。

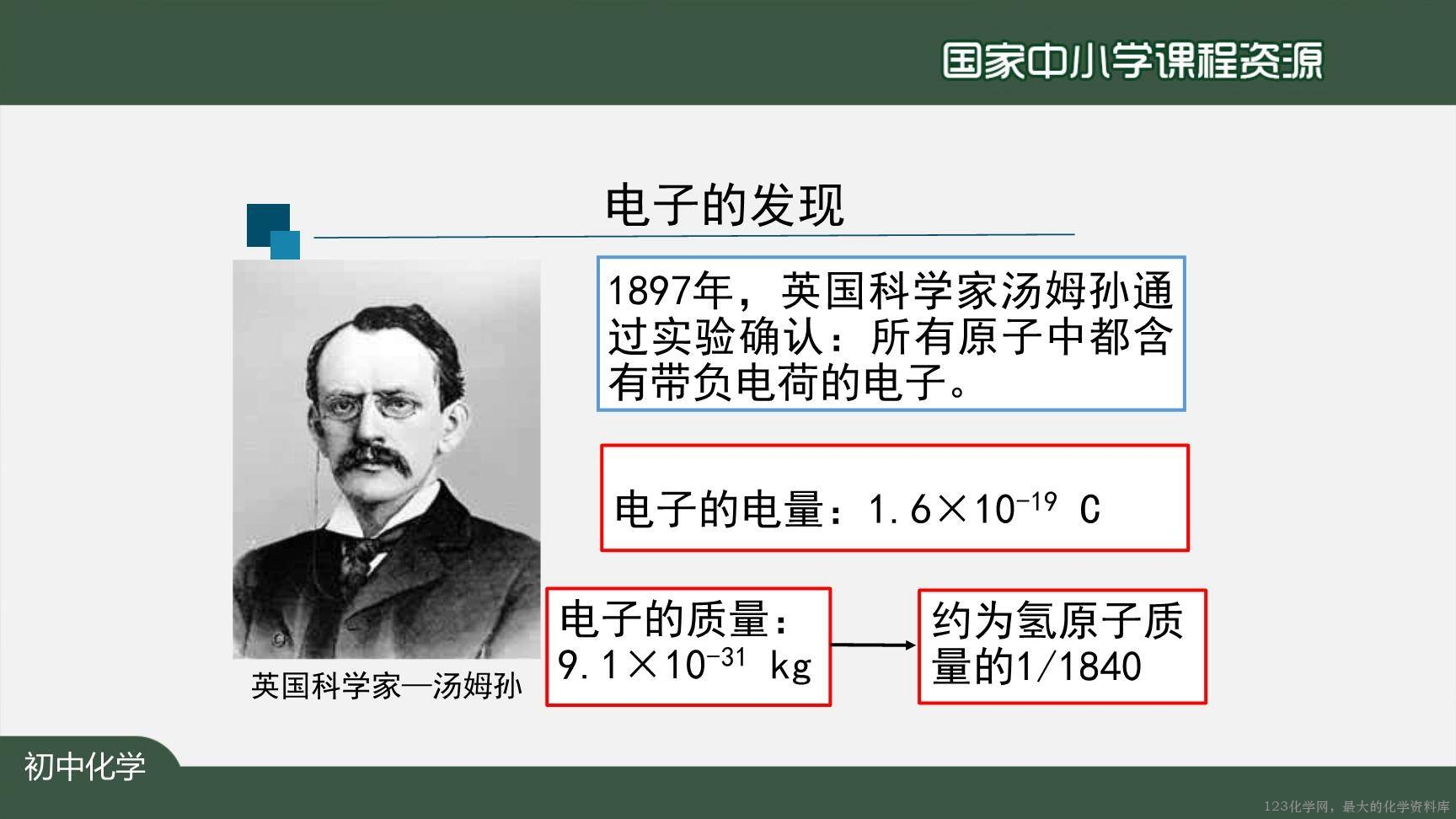

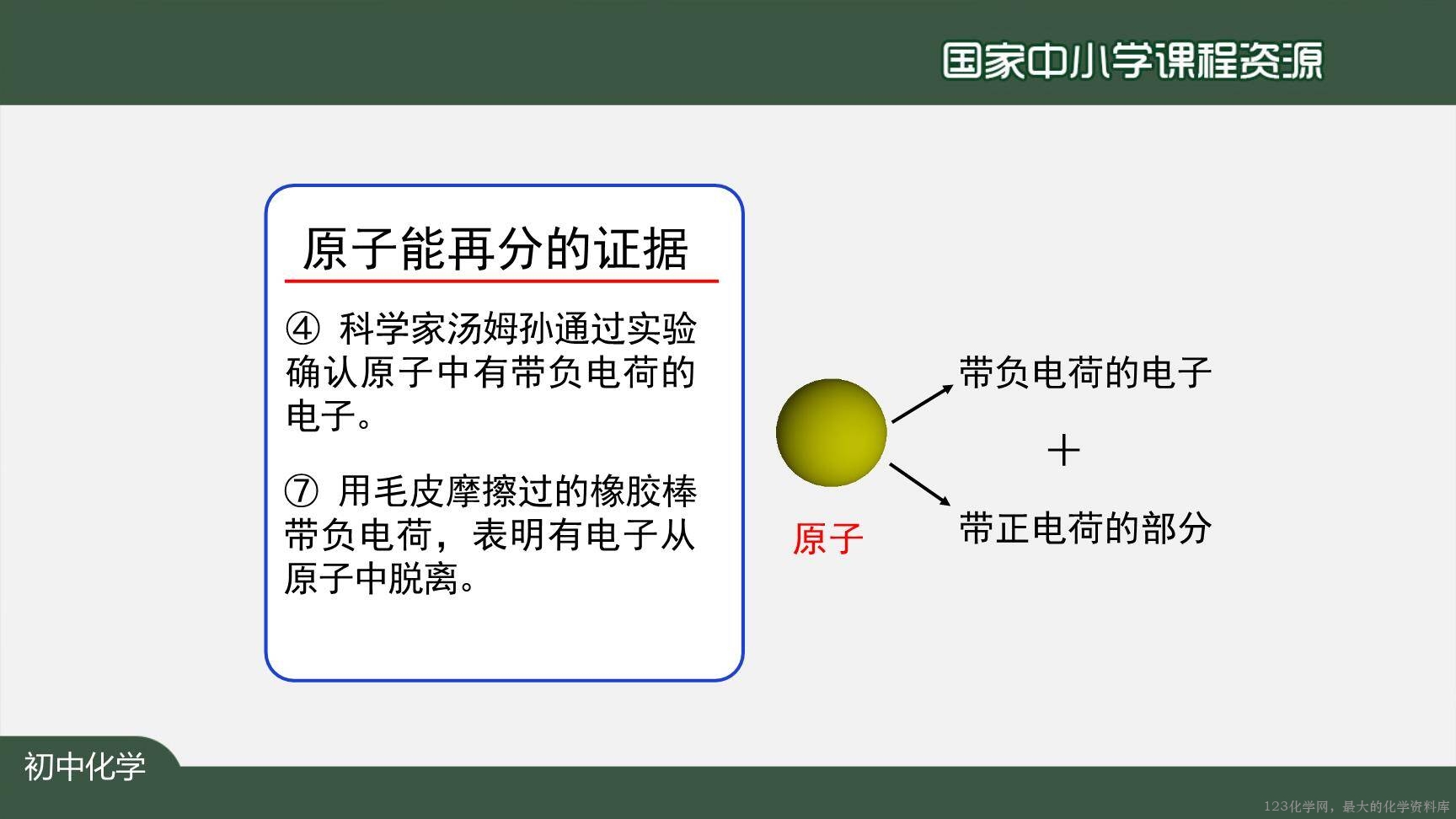

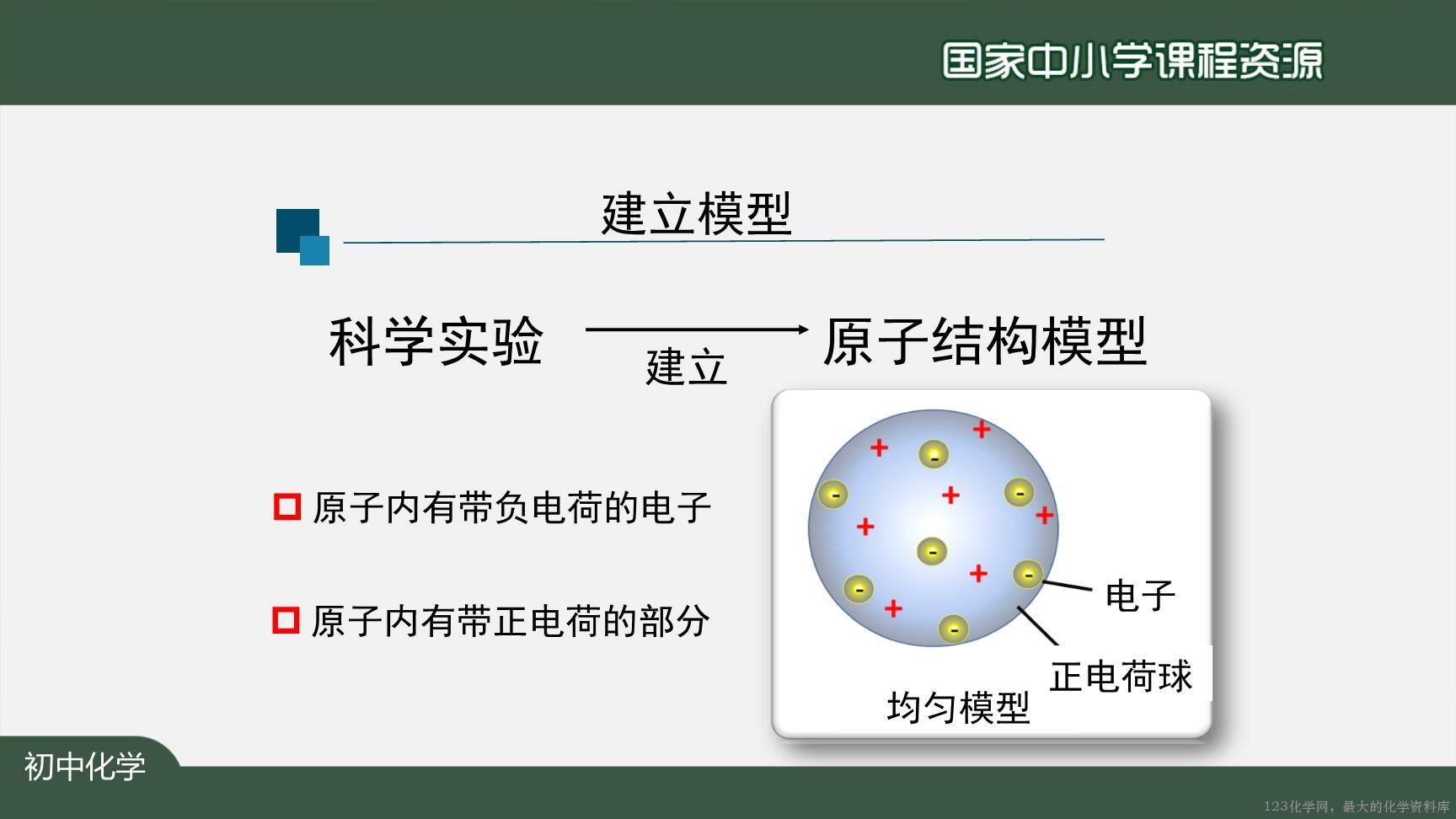

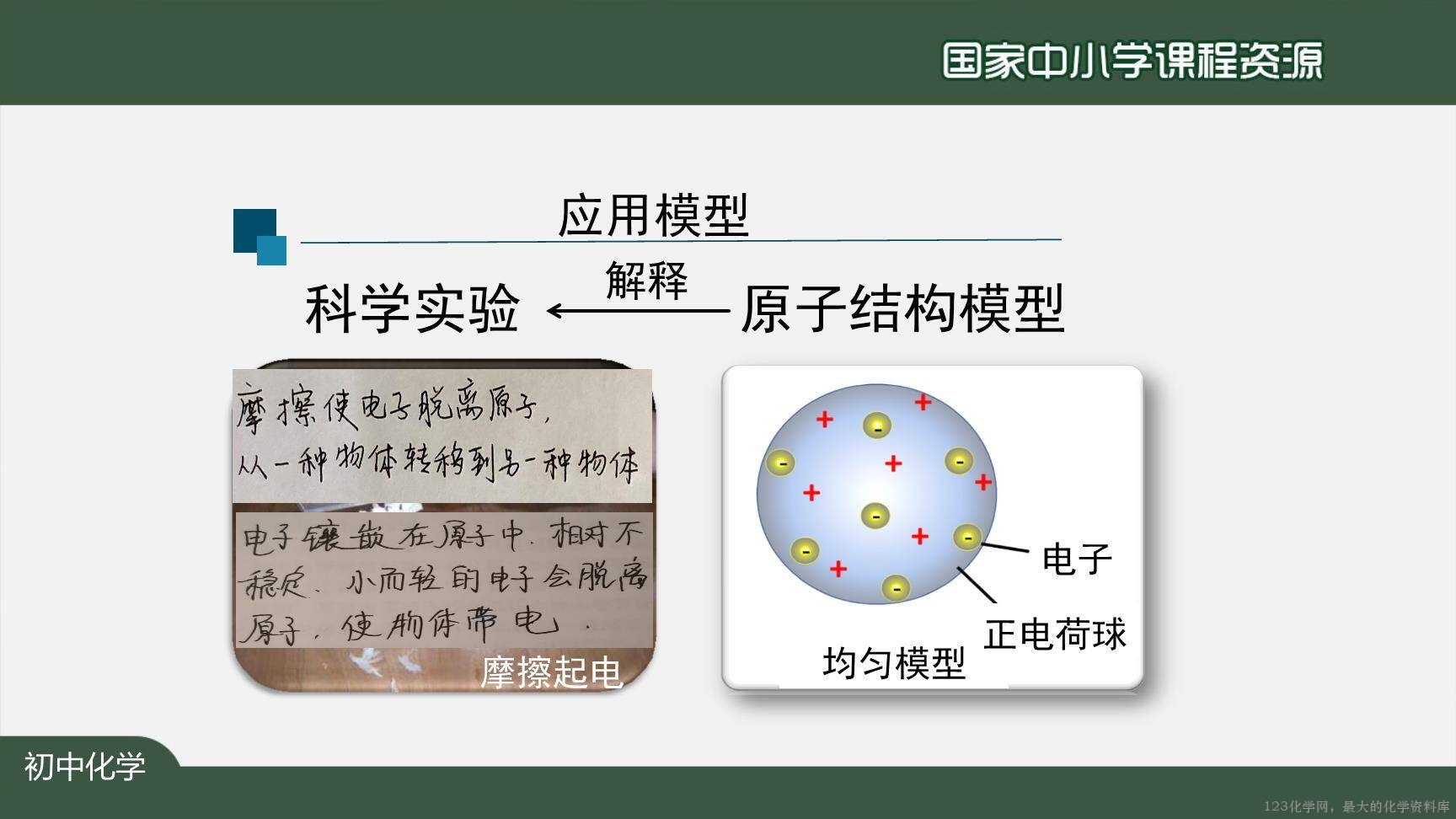

【活动2】画汤姆孙的原子结构模型并用模型解释摩擦起电现象 。

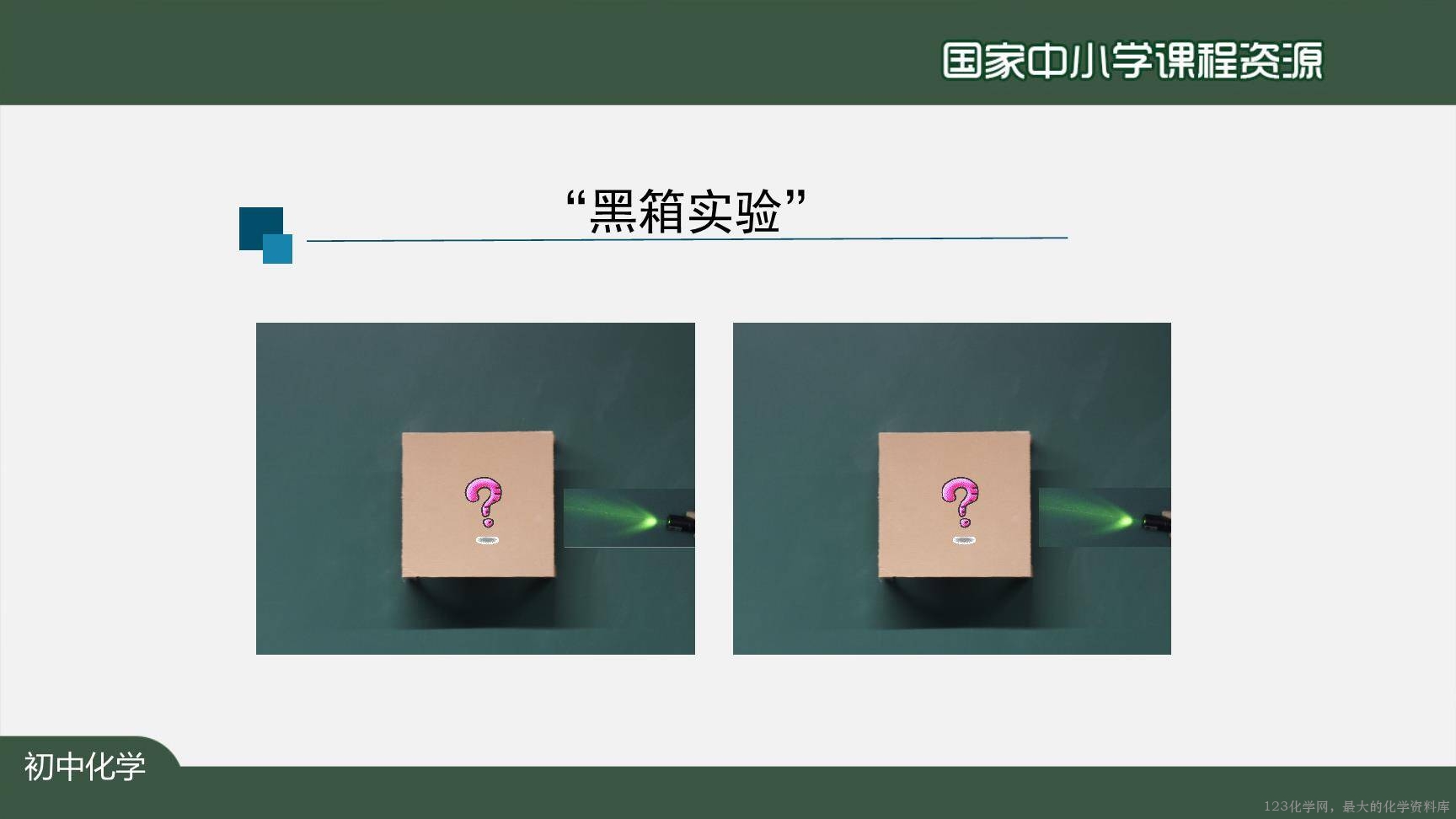

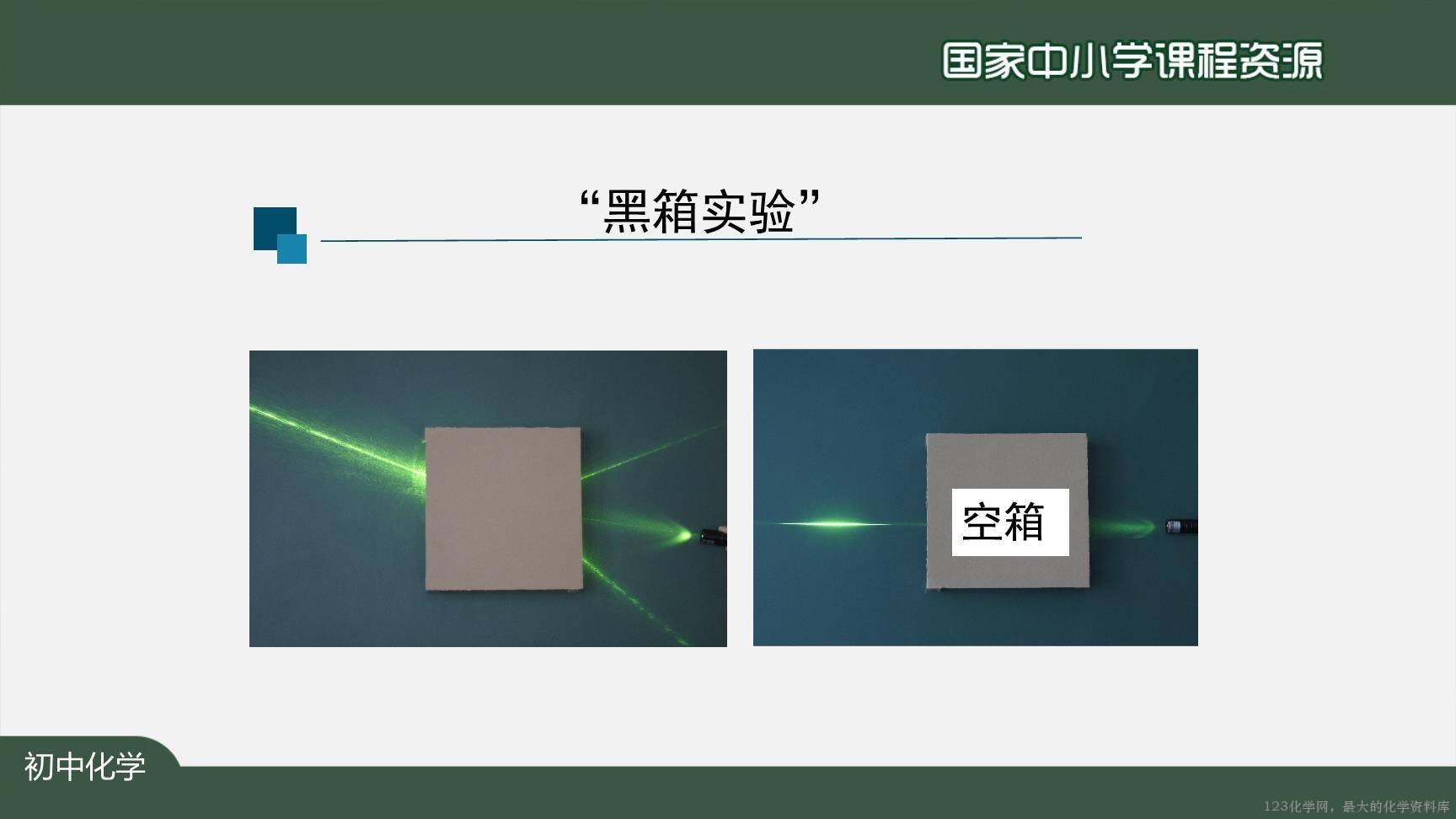

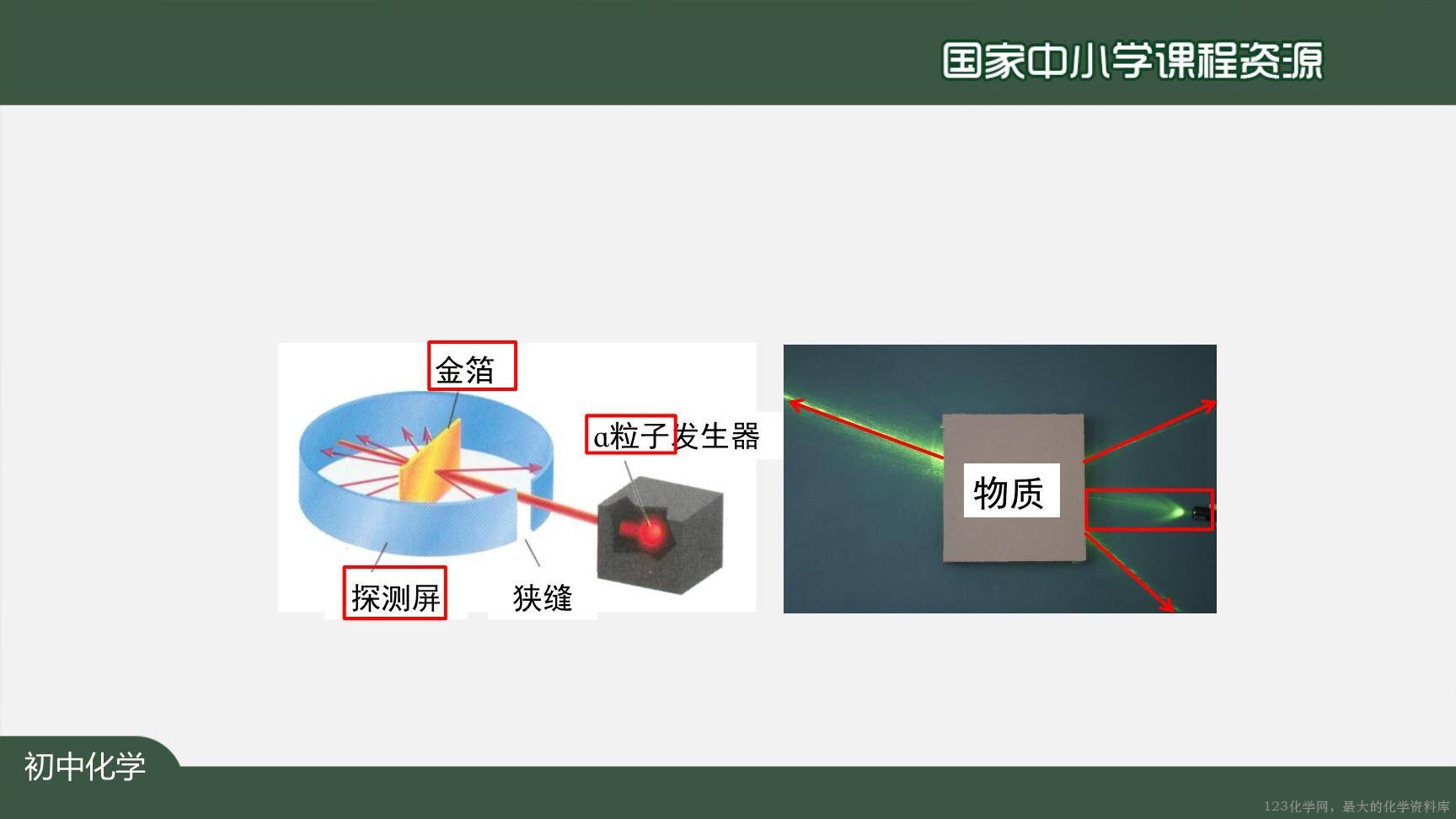

【过渡】展示“黑箱实验”照片,引出“α粒子散射实验”。

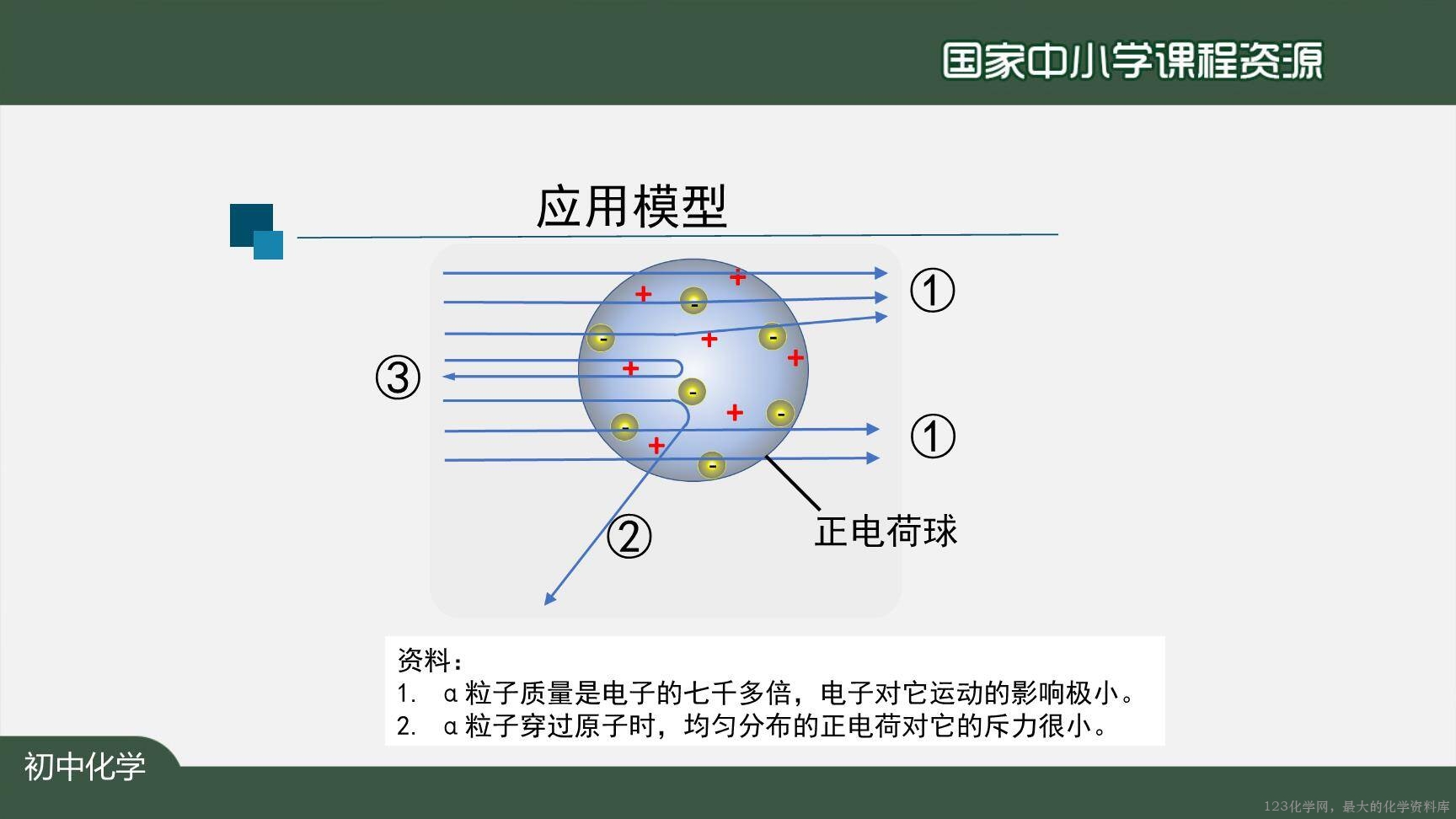

【活动3】讨论汤姆孙的原子结构模型能否解释“α粒子散射实验”现象。

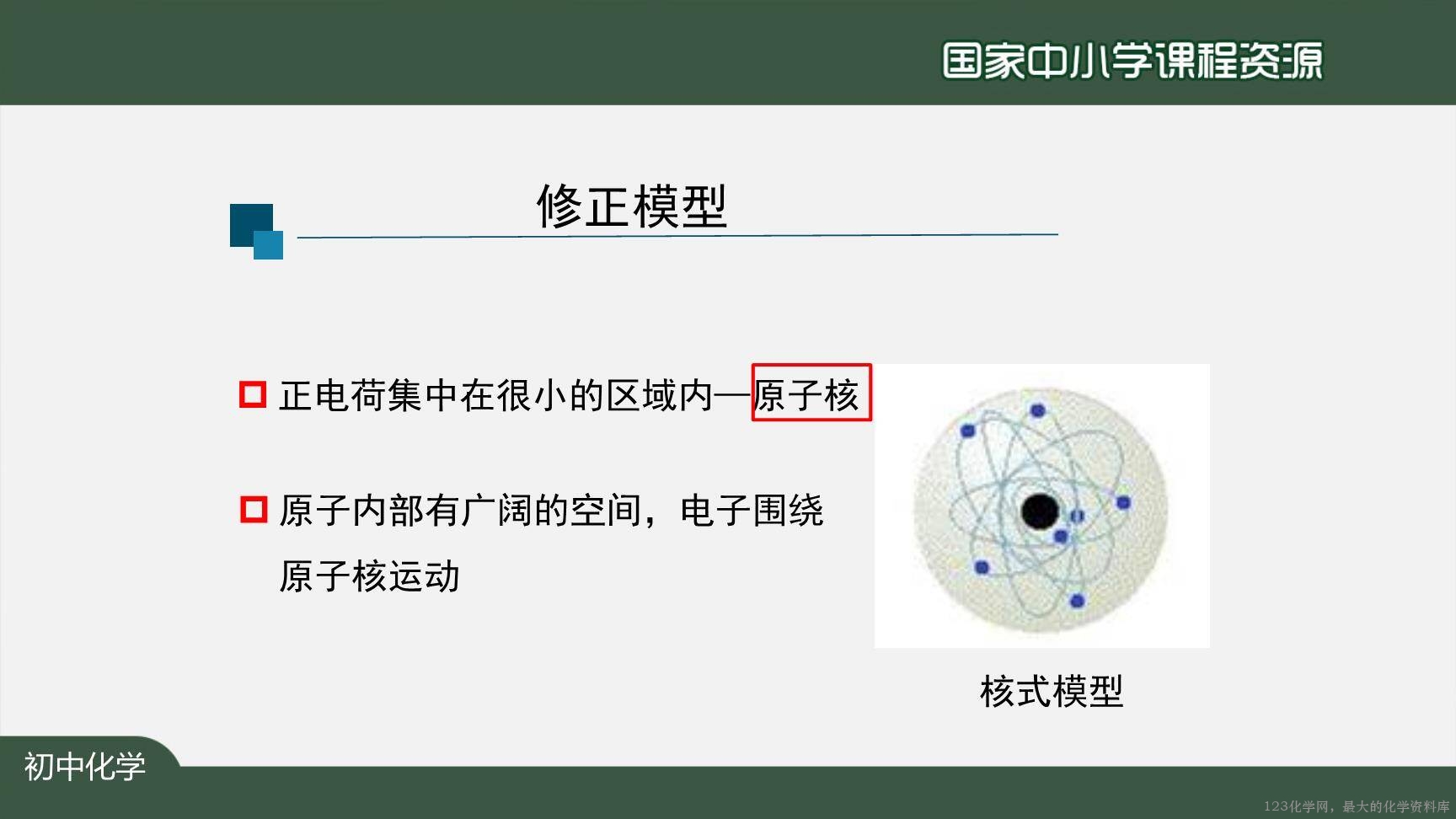

【活动4】画卢瑟福的原子结构模型并用模型解释“α粒子散射实验”现象。

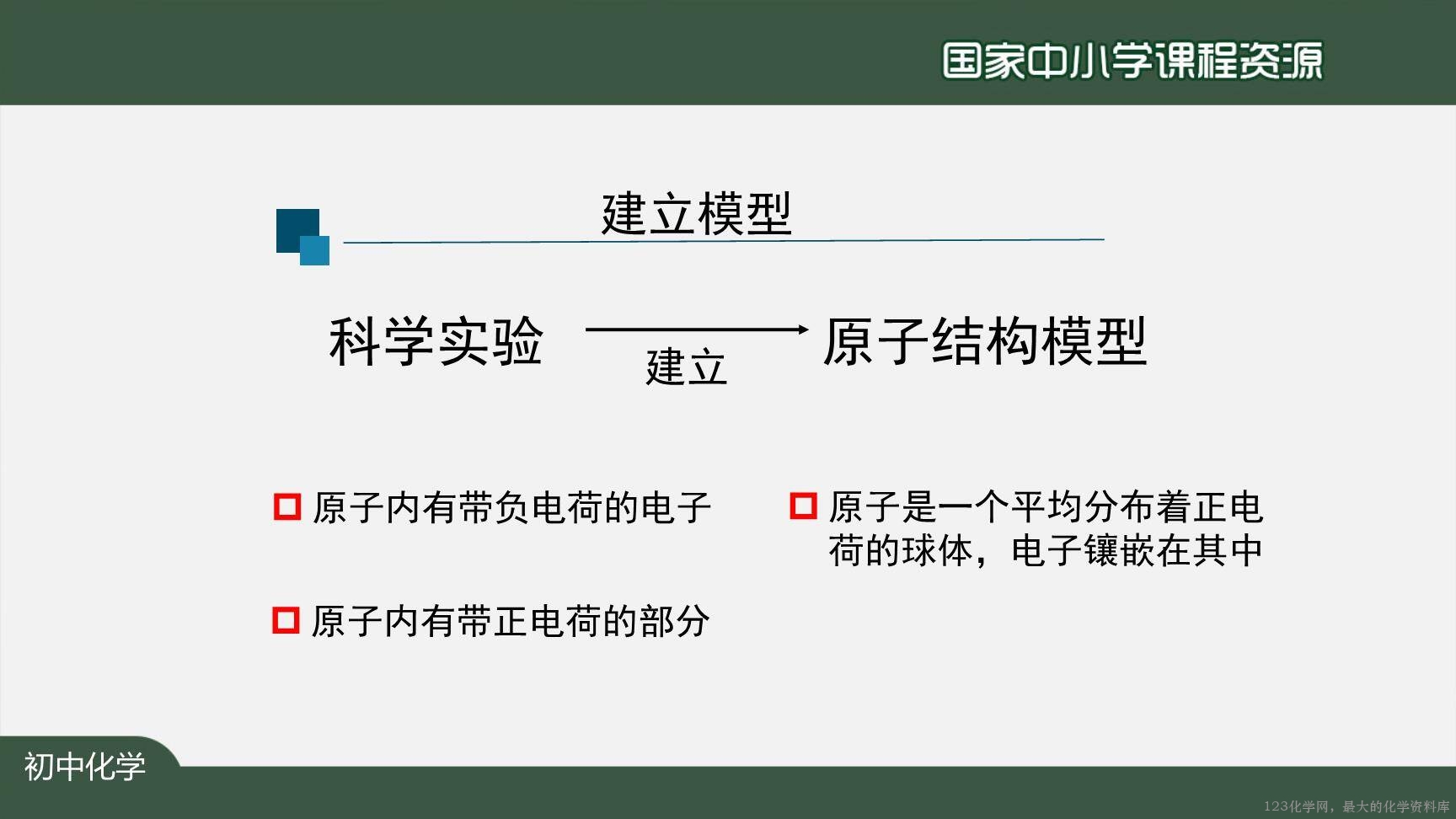

【小结】原子结构的研究方法(构建原子结构的认知模型)。

【提问】原子核还能不能再分?应用卢瑟福的实验方法,如何打开原子核呢?

【讲解】质子和中子的发现。

【小结】

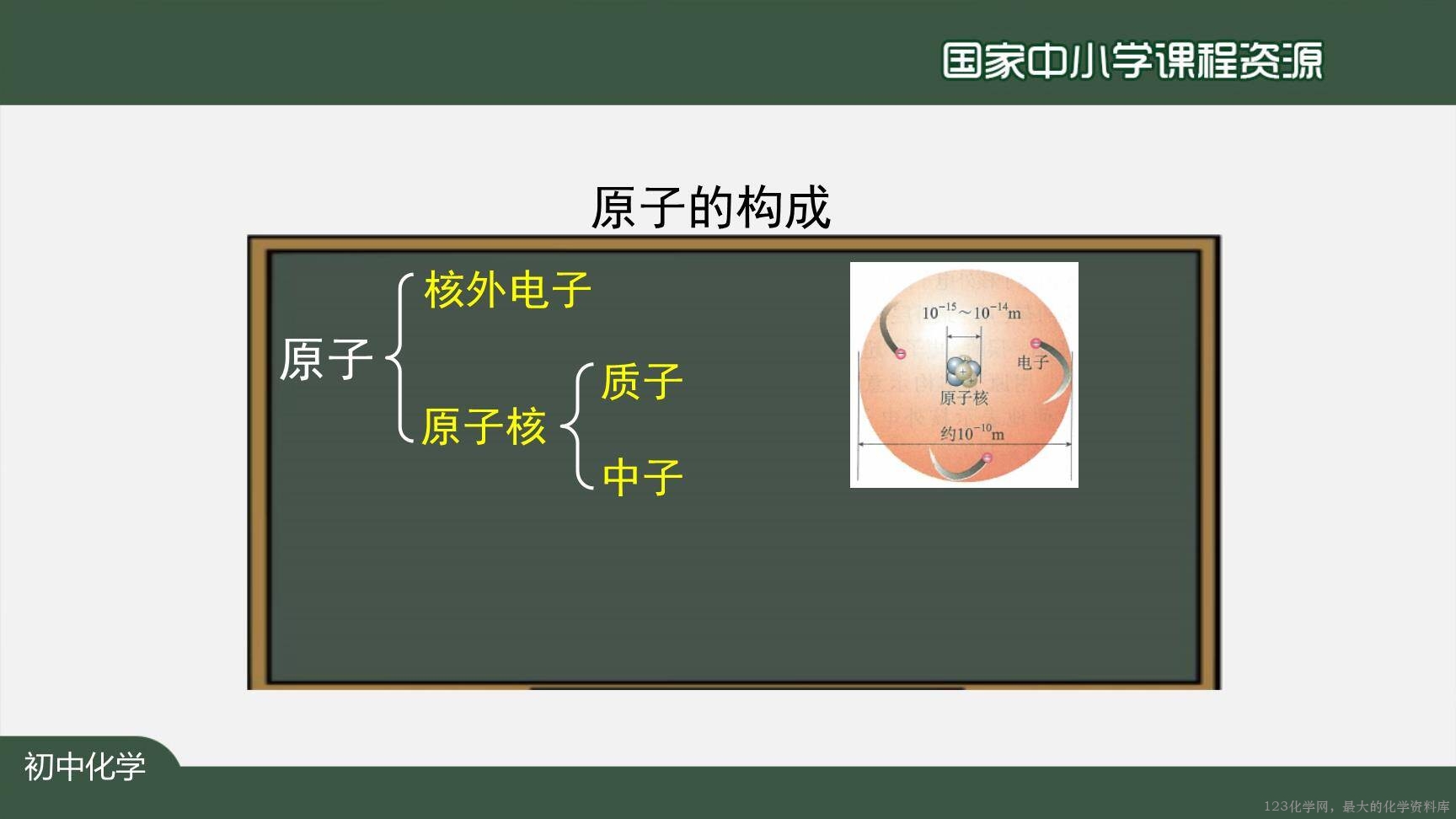

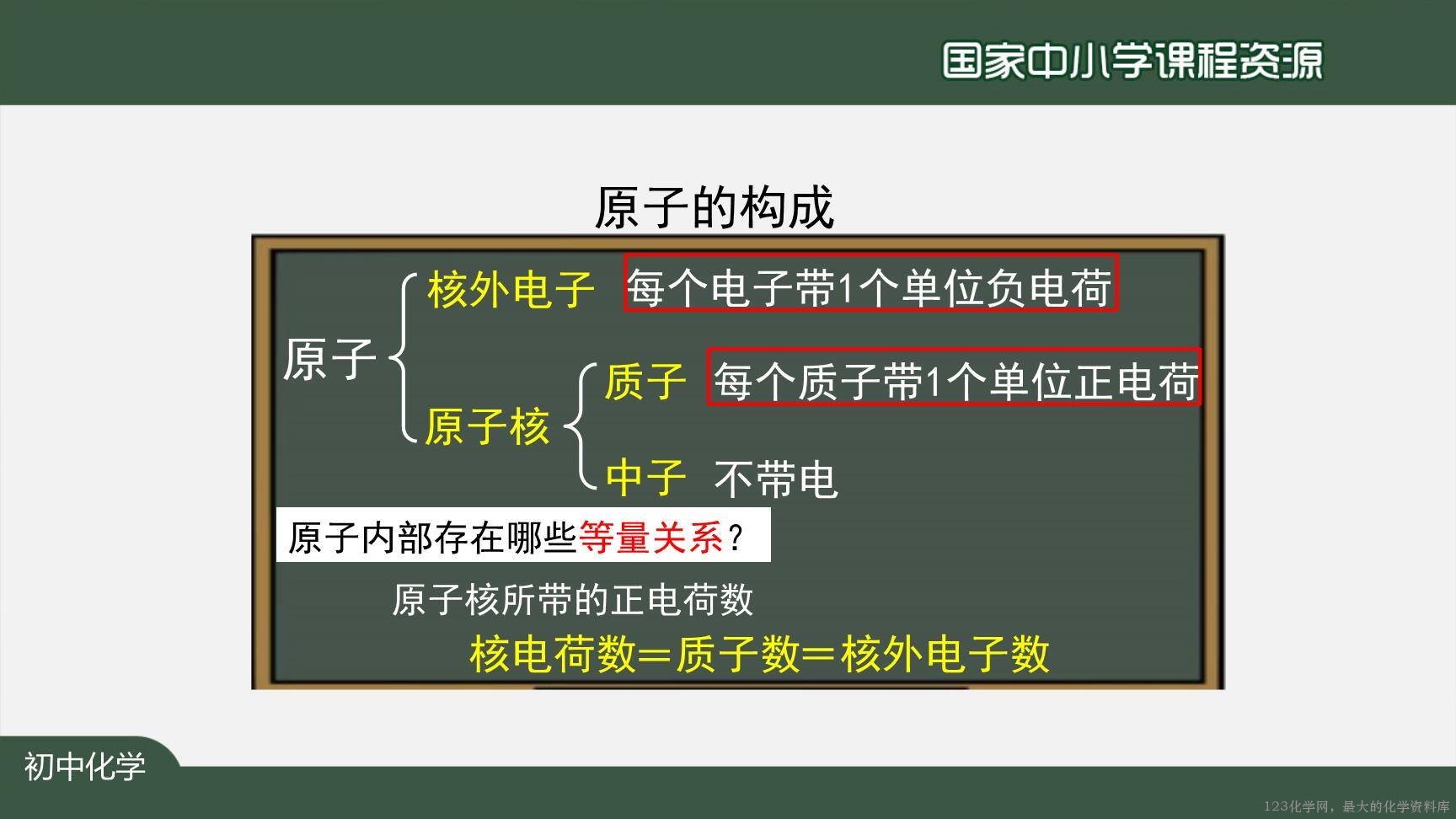

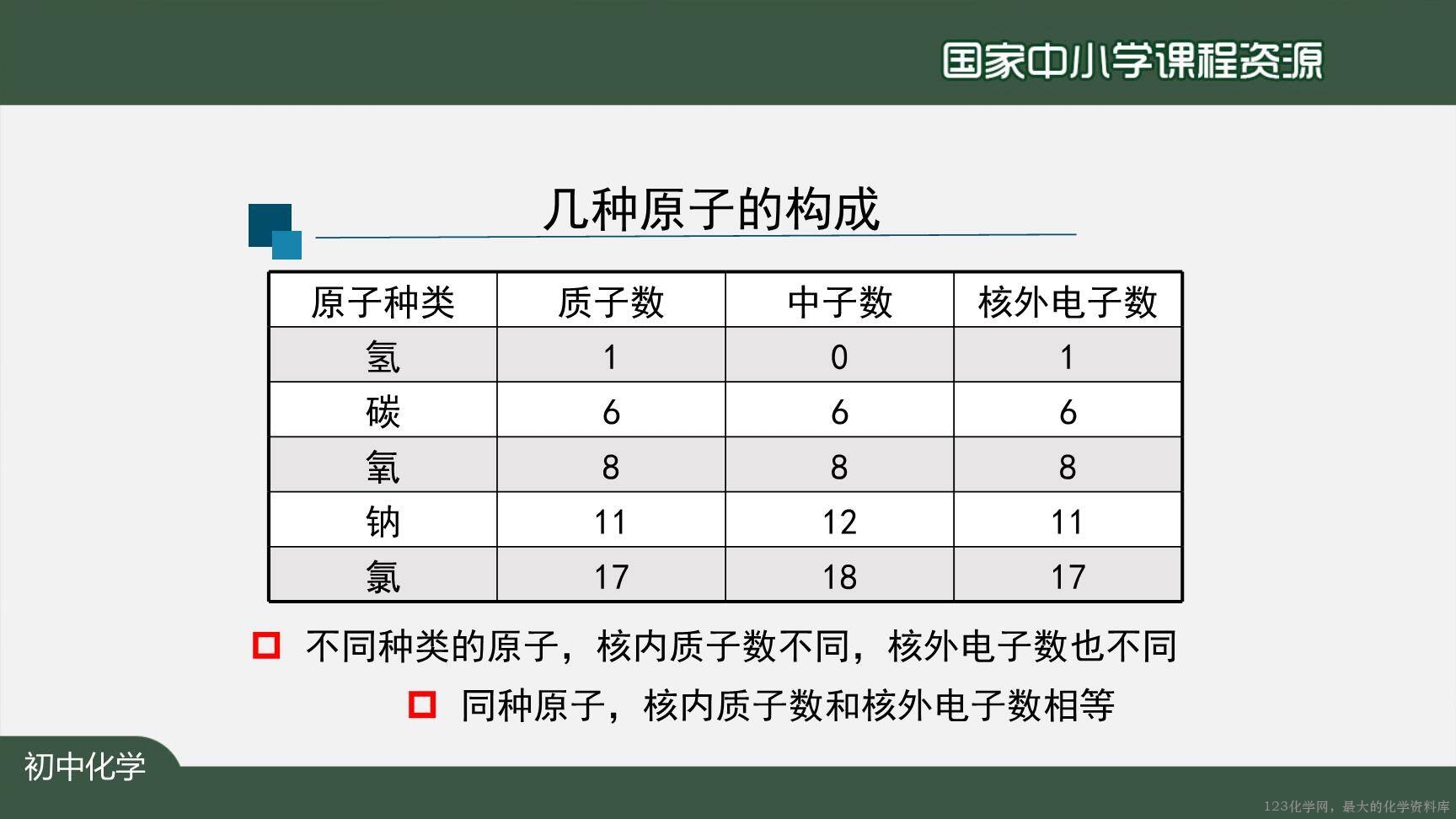

1. 原子的构成

2. 原子中:核电荷数=质子数=核外电子数

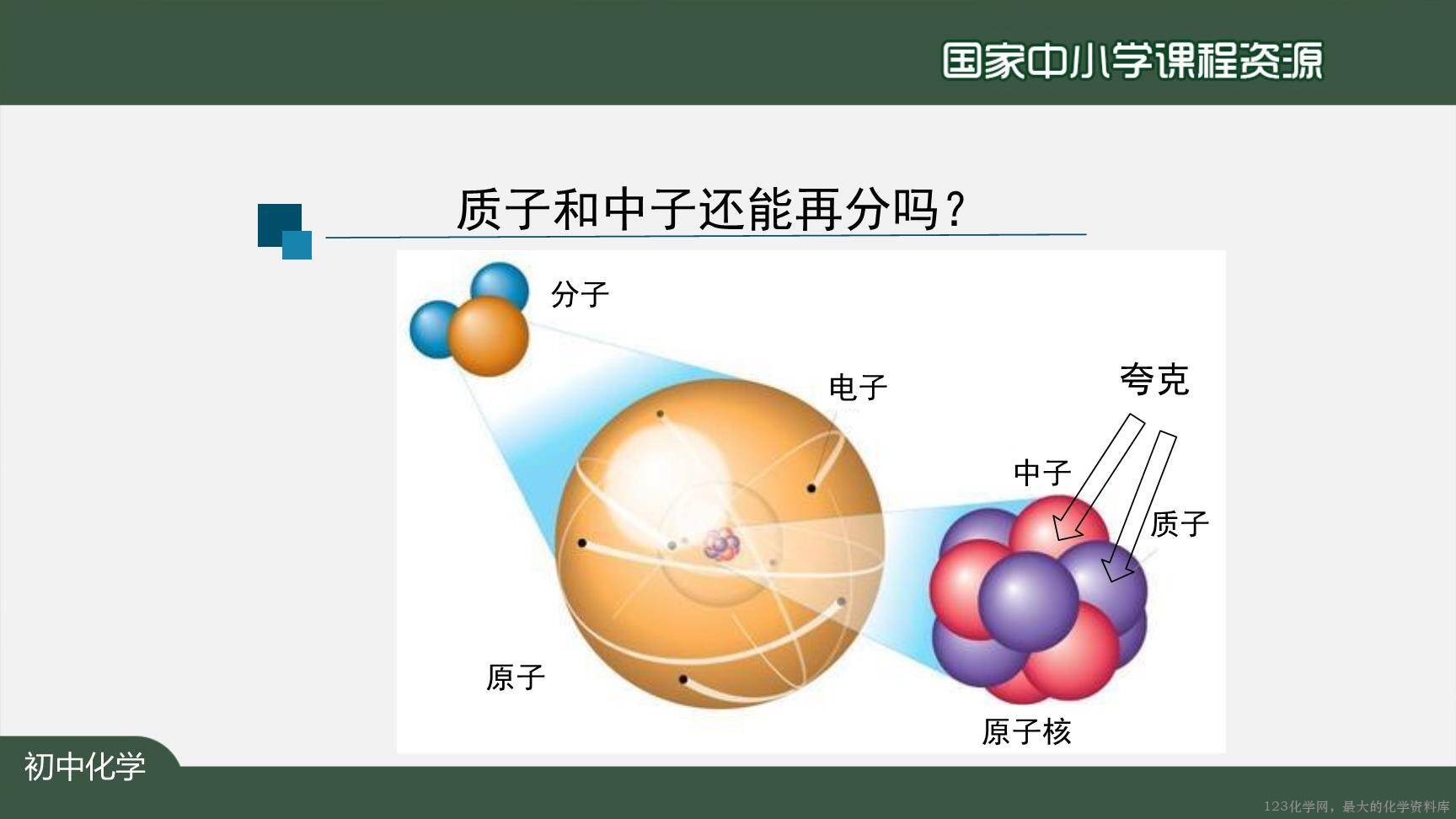

【提问】质子和中子还能否再分?

【总结】人类对原子结构的认识是不断深入、永无止境的。