探究酸雨的成因及防治

——不同价态含硫物质的转化 教学设计

华中师大龙岗附中 寇辉

一、教材分析

本节内容主要包括:硫、二氧化硫和硫酸的性质,硫酸根离子的检验,不同价态含硫物质的转化。教材首先根据硫在元素周期表中的位置,利用原子结构和元素周期律的相关知识,从化学变化的视角考虑硫单质能否与金属单质、非金属单质、化合物等发生反应,使学生掌握研究非金属单质性质的基本思路;之后,根据物质类别研究硫的化合物(包括SO2、H2SO4)的化学性质。教材以工业制硫酸的生产原理为载体,从氧化还原的角度来综合认识含硫化合物的氧化性和还原性,并结合浓硫酸与铜反应的实验,基于证据探究浓硫酸的氧化性。接下来,设计“硫酸根离子的检验”实验,对构成物质的离子进行检验,提升学生“宏观辨识与微观探析”的学科核心素养。最后,设置“不同价态含硫物质的转化”探究活动,要求学生从物质类别和元素价态变化的角度,应用氧化还原反应原理设计实验方案,选择适当的实验试剂,探究不同价态含硫物质的转化,提升学生“变化观念”等学科核心素养。

本节内容分为三个课时:

1.硫和二氧化硫;

2.硫酸和硫酸根离子的检验;

3.不同价态含硫物质的转化。

本教学设计为第3课时的教学设计。

二、学情分析

本章的核心内容是元素化合物知识,在本节课之前学生已经对元素化合物的认识有了一定的基础。本节课不同价态的硫元素之间的转化,应用的理论知识是氧化还原部分的知识,学生已在必修一《氧化还原反应》一节中系统学习过,所以本节课既是对元素化合物知识的深入学习,又是对氧化还原知识的利用和巩固。通过本节课的学习,不仅让学生进一步了解含同种元素的不同价态的物质间相互转化的实验方案的设计原理和方法,并且学生通过动手实验探究,激发化学学习兴趣,提高自身动手实验的基本技能,加深对含相同元素物质之间的相互转化的感性认识,达到巩固所学知识的目的,也会让学生感受到科学探究的价值及其意义,使学生热爱化学、赞赏化学。

三、素养目标

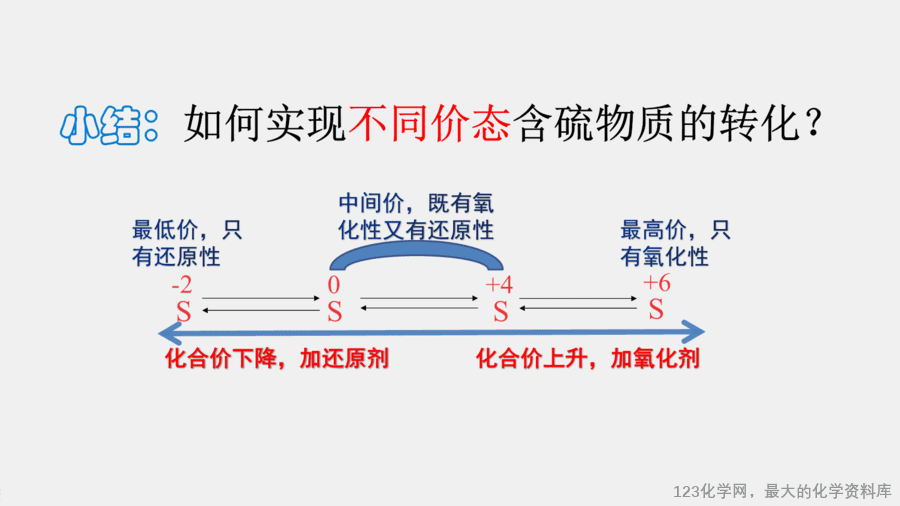

1.通过对酸雨形成过程中含硫物质的存在及转化分析,巩固从化合价角度认识物质转化的思路,初步形成转化意识。

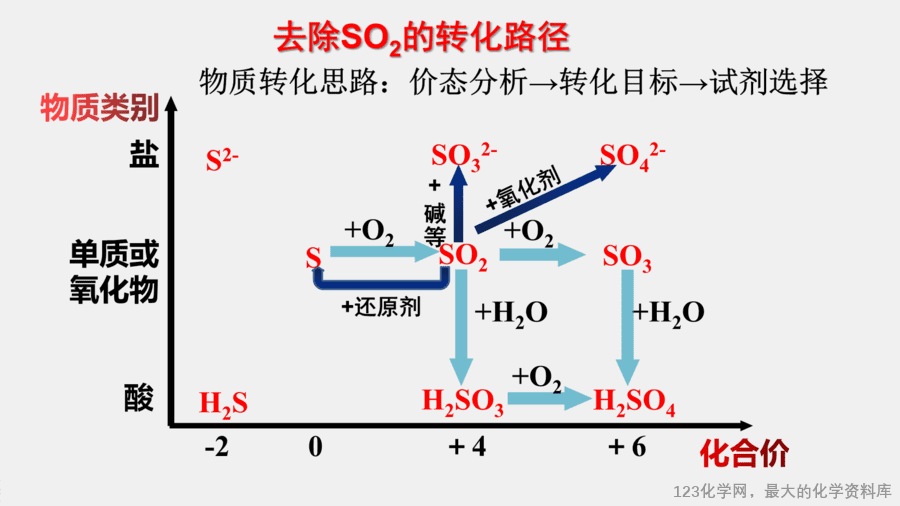

2.通过设计脱除SO2的反应路径,将转化思路分解、细化,明确转化角度。通过对转化思路的梳理,完善转化思维模型。

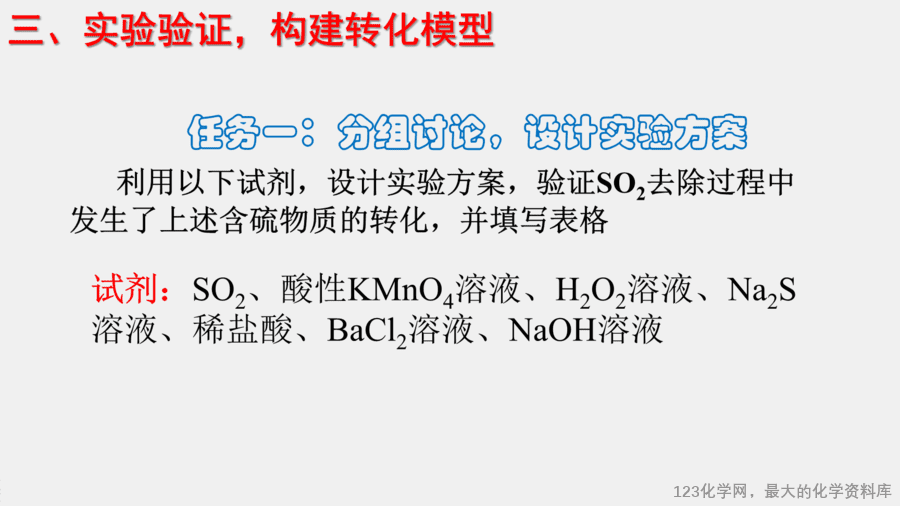

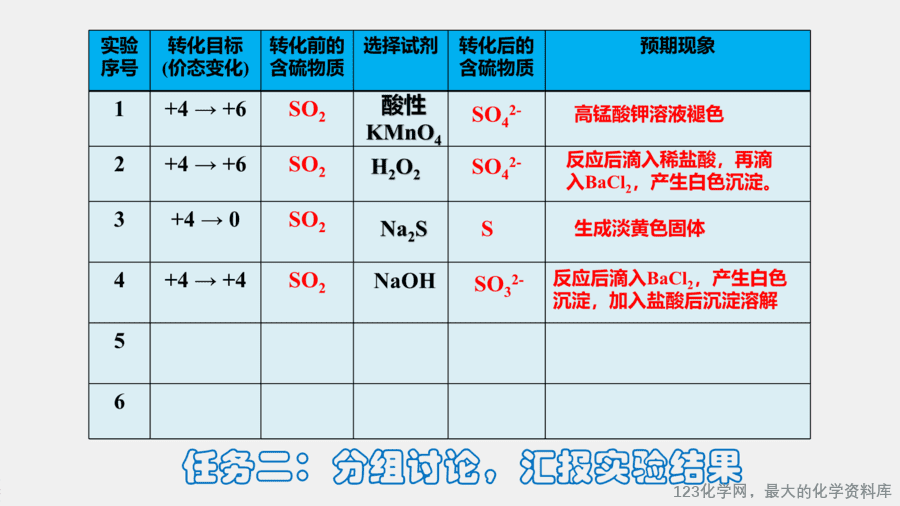

3.通过设计脱除SO2的转化实验,提升学生实验探究能力,发展学生证据推理的核心素养。

4.通过分析实际工业生产中SO2的去除路径,提升基于思维模型分析、解决实际问题的能力。让学生感受化学物质及其转化在社会生产、生活中的应用,认识化学的价值,发展学生科学探究与创新意识等核心素养。

四、教学重难点

重点:构建转化思维模型

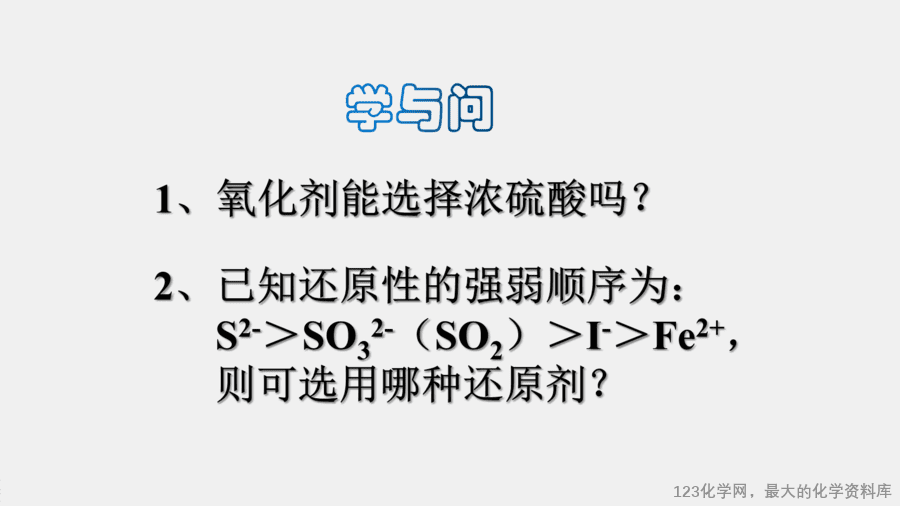

难点:不同价态含硫物质转化实验方案设计

五、教学方法

实验探究、小组合作学习

六、教学设计思路

首先创设情境:酸雨(视频),学生通过观看视频、阅读材料,完成任务一,认识酸雨形成过程中含硫物质的转化;再通过小组合作,设计去除二氧化硫的转化路径;接着分组实验,验证上述转化的发生,构建分析不同价态含硫物质的转化模型;最后通过二氧化硫的去除实例,应用转化模型,解决实际问题。

七、教学流程

认识酸雨,发现转化关系→防治酸雨,设计转化路径→实验验证,构建转化模型→拓展延伸,应用转化模型

八、教学过程

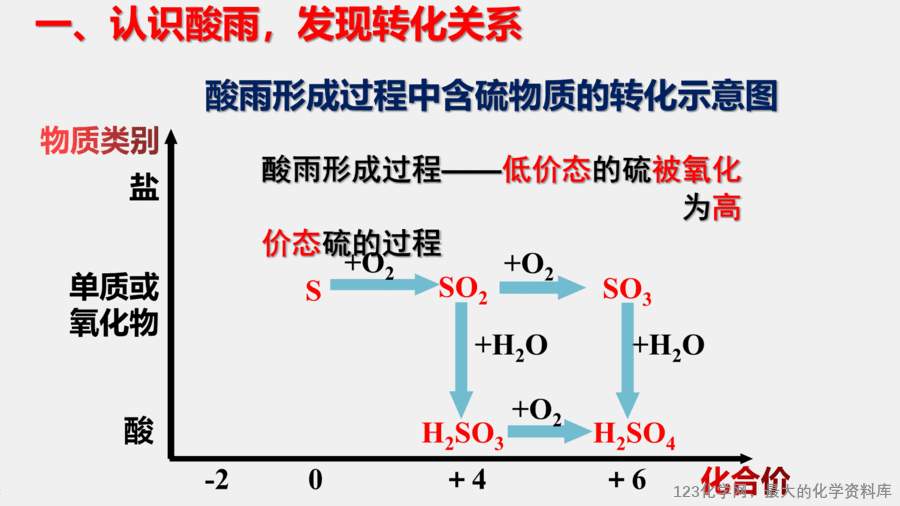

教学环节一:认识酸雨,发现转化关系

【设计意图】通过观看视频、阅读材料、模仿应用等活动,对酸雨形成过程中含硫物质的存在和转化进行分析,学会从化合价的角度认识物质之间的转化,认识酸雨形成过程即是低价态的硫被氧化为高价态硫的过程,初步形成转化意识。

【视频】酸雨的形成和防治

【任务一】正常雨水的pH约为5.6,其形成过程中含碳物质的存在与转化如下图所示: