《化学反应的限度》教学设计

——基于系统化思维的建立学习化学反应的限度

设计者:深圳第二外国语学校 阮荣毅

一、教材分析

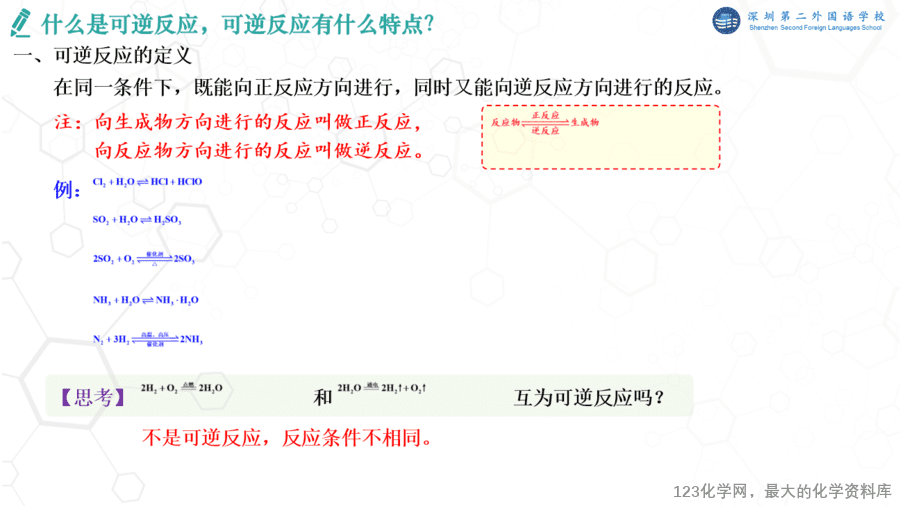

“化学反应的限度”是《普通高中化学课程标准(2017)》必修课程主题3“物质结构基础及化学反应规律”中二级标题“化学反应的限度和快慢”的内容。本节课的知识帮助学生对化学变化有更全面的认识,推翻了学生原有的“化学反应能够完全进行”的认知,为学生形成“平衡思想”奠定基础。本节课的知识,为今后学习选择性必修1化学反应速率与化学平衡、水溶液中的离子反应与平衡打下基础,也为学生“宏观辨识与微观探析”、“变化观念与平衡思想”、“证据推理与模型认知”等学科核心素养的发展提供有力保障。

本节课在新人教版教材中位于第六章“化学反应与能量”的第二节“化学反应的速率与限度”。与旧人教版相比,新教材把可逆反应的知识提前到第五章,学生已初步建立可逆反应的概念。此外,新教材删除了非可逆反应的内容,体现了科学性。其他文字表述、知识呈现设计变化不大。在“练习与应用”部分,新教材新增正逆反应速率与反应进行方向的关系、平衡状态特征、平衡状态的判定等题目,体现了课标的要求。

二、学情分析

学生在初中、高中的化学学习中已掌握通过化学方程式进行计算的方法,知道化学反应按照化学方程式中的计量关系进行的,对反应物少量过量的计算问题有粗浅的认识,当前会认为少量反应物会被过量反应物消耗完全。在必修2第五章学习硫及其化合物时已学习了可逆反应的定义。此外,在本节课前学习了化学反应速率的影响因素,了解反应物浓度变化对反应速率的影响规律。在能力方面,学生已具有一定的分析、推理能力,但利用化学思维解决实际问题的能力上有所欠缺。化学平衡的概念相比于以往学习的内容都要更抽象,与学生日常生活经验存在一定距离,所以在教学中要充分利用化学实验手段或化学史实帮助学生进行理解。

三、素养目标

【教学目标】

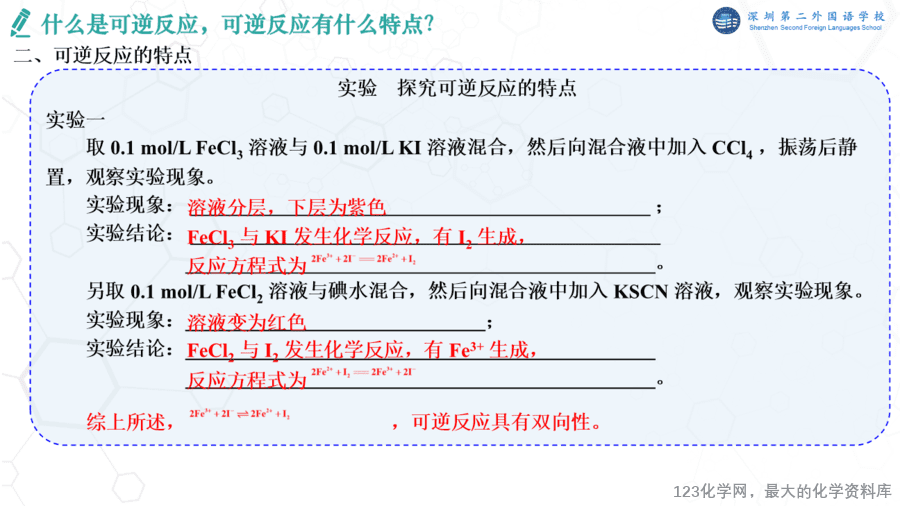

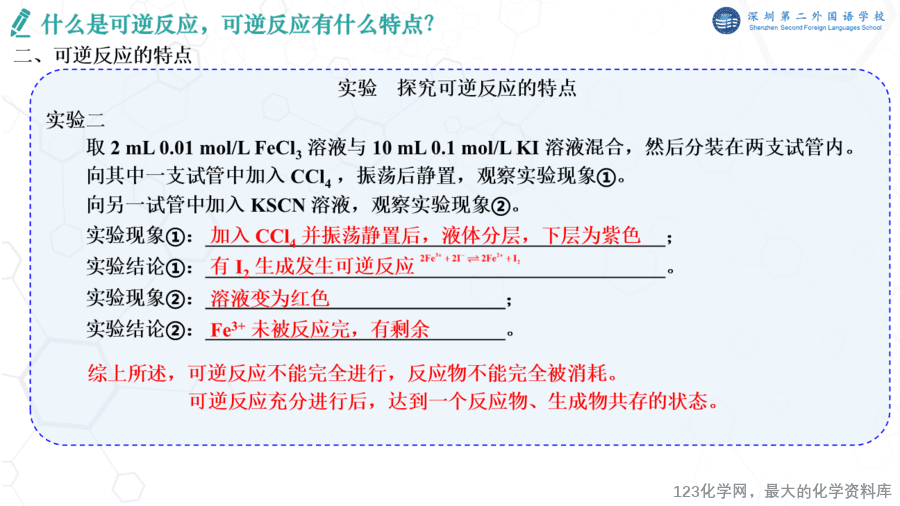

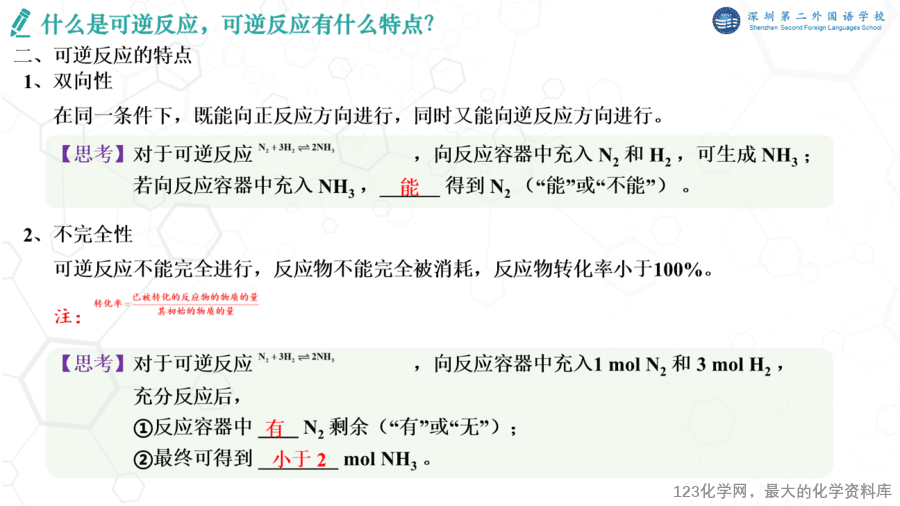

1.能通过实验现象得到可逆反应的特征;

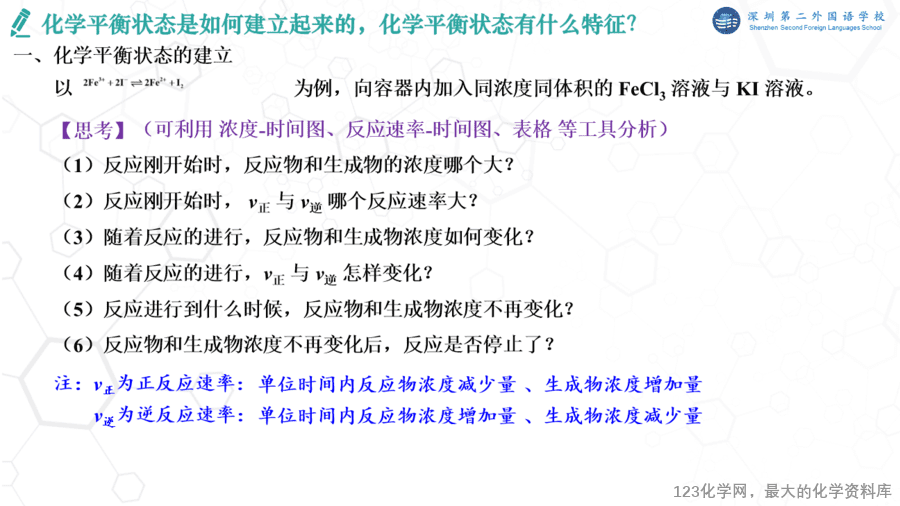

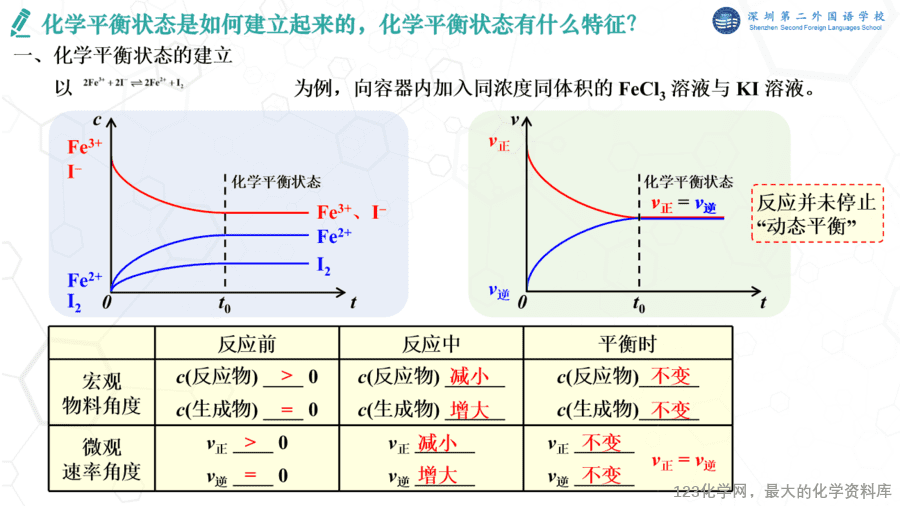

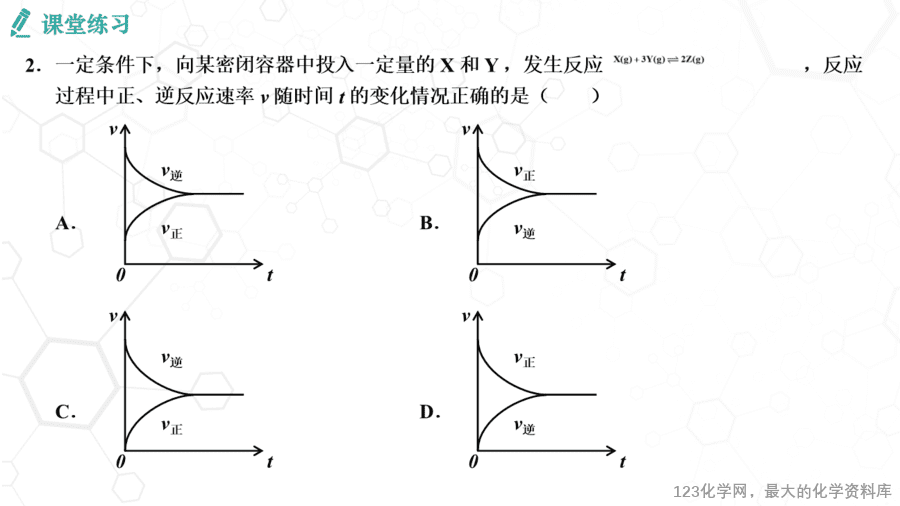

2.能从物料变化、反应速率变化演绎化学平衡状态的建立过程;

【评价目标】

1.通过对可逆反应实验现象的分析,诊断并发展学生对可逆反应的认识,同时发展学生化学实验探究水平;

2.通过分析平衡状态的建立过程,诊断并发展学生对化学平衡认识思路的结构化水平;

四、教学重点、难点

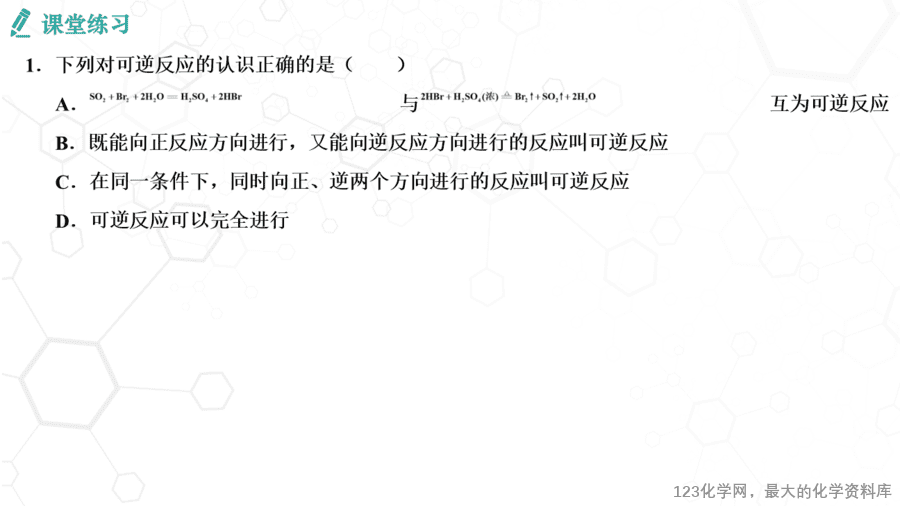

1.教学重点:可逆反应的特征;化学反应的限度。

2.教学难点:化学平衡状态的判定。

五、教学方法

1.演示法、实验探究法(可逆反应的特征)

2.问题推进法、讲授法(通过叙述、推论来讲授平衡状态的建立)

六、教学设计思路

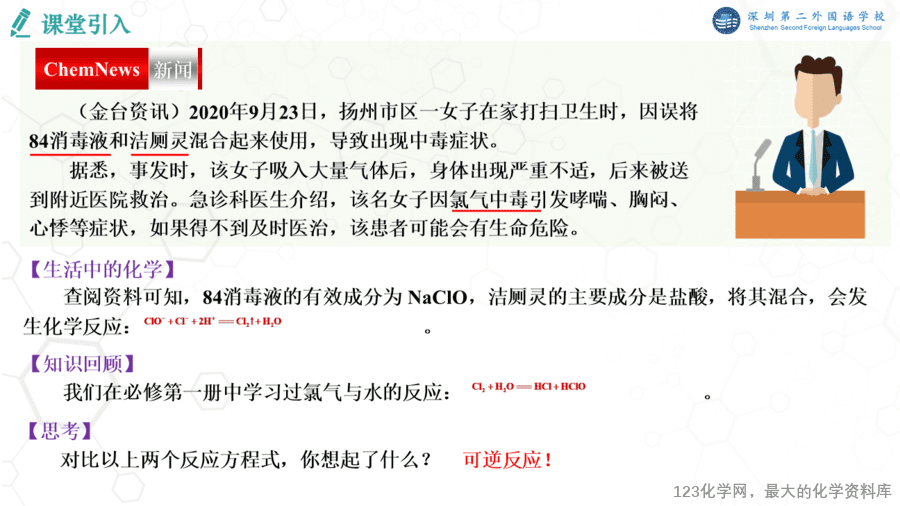

新冠疫情影响深远,居家消毒成为每个人的生活日常,而84消毒液和洁厕灵混用事故是不时出现的新闻,因此选其作为本节课的引入情境,引导学生想起可逆反应的相关知识。工业合成氨因无明显现象儿不适宜做课堂实验,故选用和KI的反应作实验探究,以培养学生的证据推理能力。再综合运用图、图、表格多维度帮助学生形成化学平衡状态的整体认知。本节课使学生明确变化与平衡间对立统一的关系,形成变化观念与平衡思想的系统化学思维。