《乙烯》教学设计

——基于“教、学、评”一体化思路学习乙烯的结构、性质与应用

设计者:深圳市第二实验学校 朱雪尉

一、教材分析

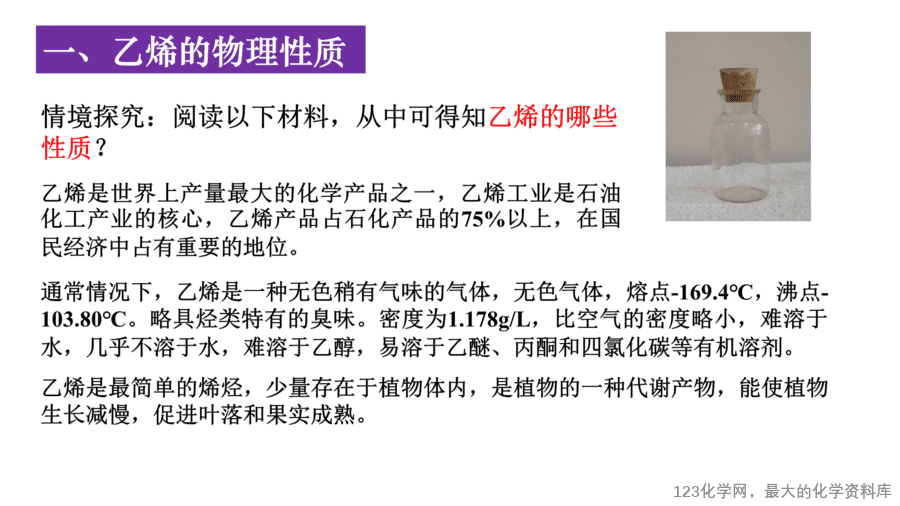

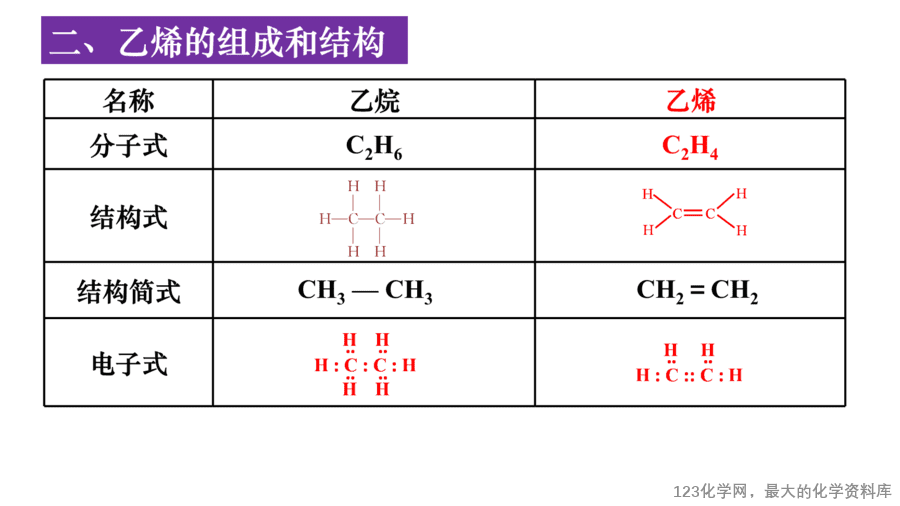

“乙烯”是《新课标》中必修课程主题4“简单的有机化合物及其应用”中二级标题“有机化合物的结构特点”和“典型有机化合物的性质”的内容。本节课的内容主要分为两个方面:一是帮助学生认识乙烯的物理性质、分子结构化学性质和用途,帮助学生构建有机物的认知模型,使学生进一步认识有机物的结构特点,体会物质结构对性质和用途的决定作用;二是对比乙烯和甲烷的结构和性质并总结异同,锻炼学生分析、归纳、总结的能力。

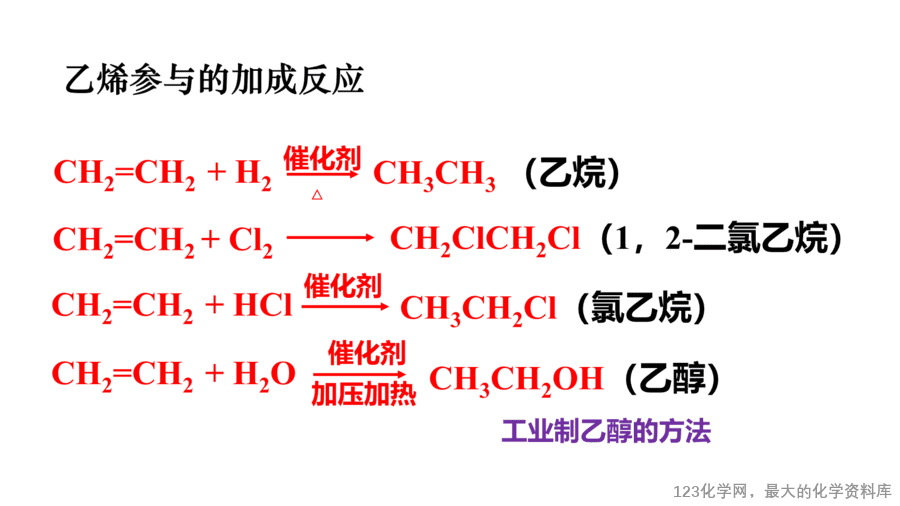

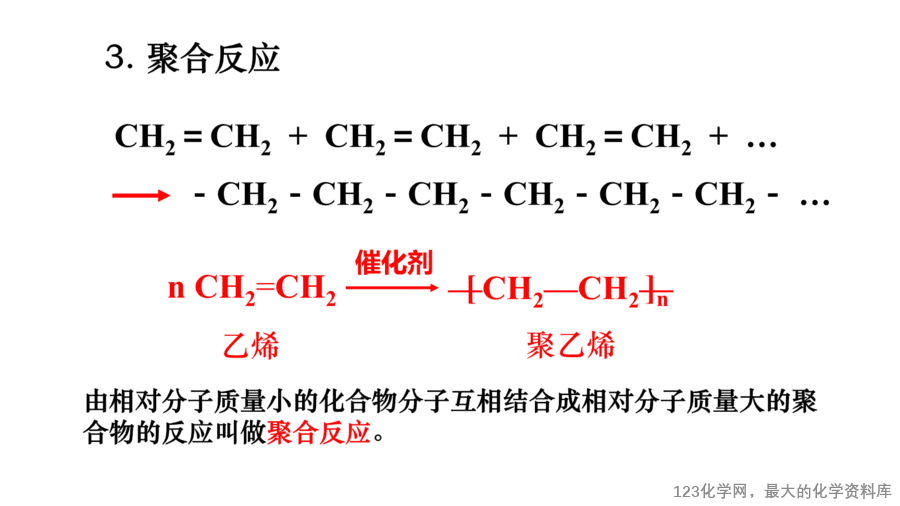

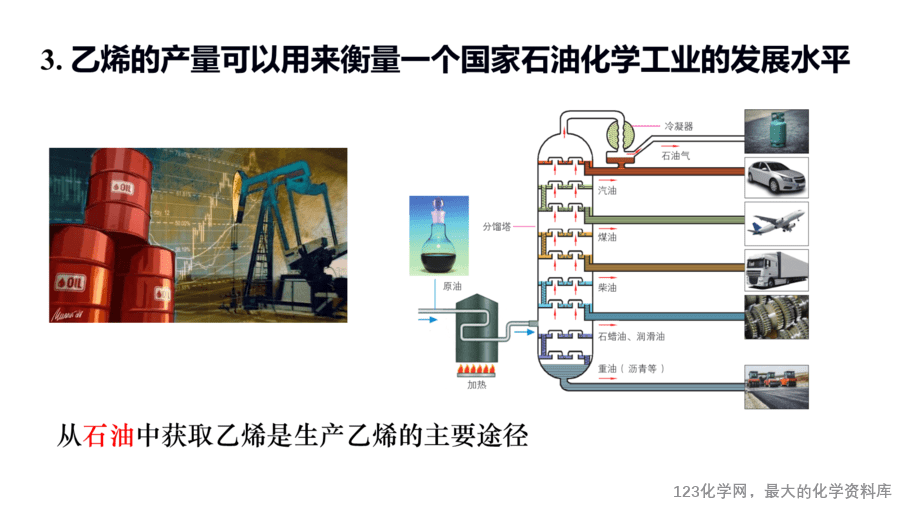

本节课在新人教版教材中位于第七章“有机化合物”的第二节“乙烯与有机高分子材料”。与旧人教版相比,新人教版在知识点设置上会有所变化,如:删除了关于乙烯的用途的讨论,删除了石蜡油分解制乙烯的实验,增加了乙烯参与的聚合反应和加聚反应的介绍,增加了聚乙烯的分子结构模型(局部)示意图,对乙烯参与的有机化学反应类型有了更详细的介绍等等。这意味着本节课的教学重点更为突出,更有利于学生核心素养的发展。

二、学情分析

学生在上一节课已经学习了乙烷的物理性质、分子结构化学性质和用途,对认识有机物的一般流程已经建立了模糊的认知模型。因此,课堂学习活动可围绕学生的问题展开,问题可集中在乙烯和乙烷的结构和性质的对比方面,帮助学生认识有机化合物的结构决定性质的学科思想。

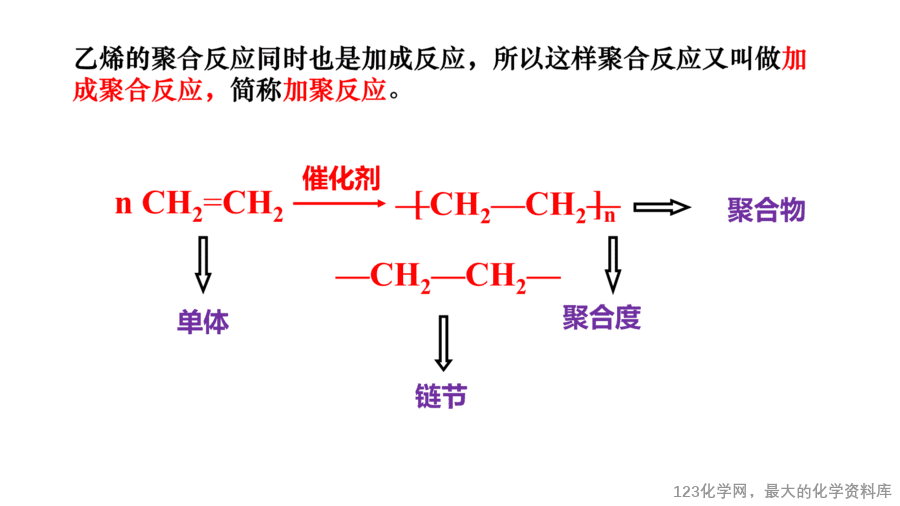

初中化学曾简单介绍过小分子相互连接形成高分子的聚合反应,因此教材在这里侧重通过化学方程式、结构式和分子结构模型具体展示化学键与有机物的分子结构在聚合反应前后的变化,使学生初步认识加成反应与聚合反应的关系,了解聚合物的分子结构,深化对结构决定性质这化学基本观念的理解。同时,教材还以聚乙烯为例介绍了链节、单体、聚合度等高分子基本概念,以利于接下来学习合成高分子与生物高分子。

三、素养目标

【教学目标】

1.以不饱和烃的代表物—乙烯的结构和性质为模型,帮助学生认知不饱和烃的结构和性质。

2.通过介绍乙烯和水的加成反应和乙烯的加聚反应,让学生知道合成新物质是有机化学研究价值的重要体现,也让学生体会到合成高分子材料让我们的生活更美好。

3.通过动画演示和生活化实例,帮助学生理解加成反应和加聚反应的基本规律。

【评价目标】

1.通过对乙烯的结构和性质探讨,诊断并发展学生对常见有机物分子的认知模型的构建和符号表征的理解。

2.通过对比乙烷和乙烯的结构和性质,诊断并发展学生分析推理能力和概念归纳运用能力。

3.通过对乙烯在生活和化工生产中应用的讨论,诊断并发展学生对化学学科价值的认识。

四、教学重点、难点

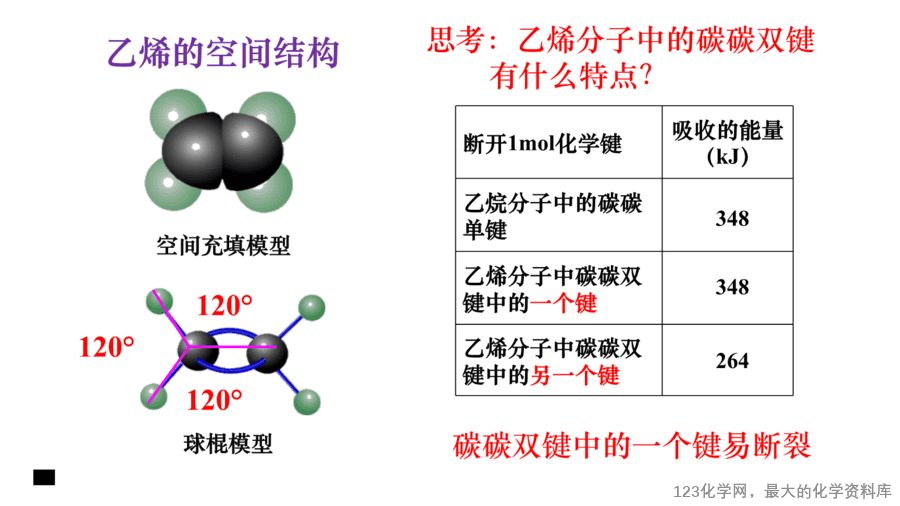

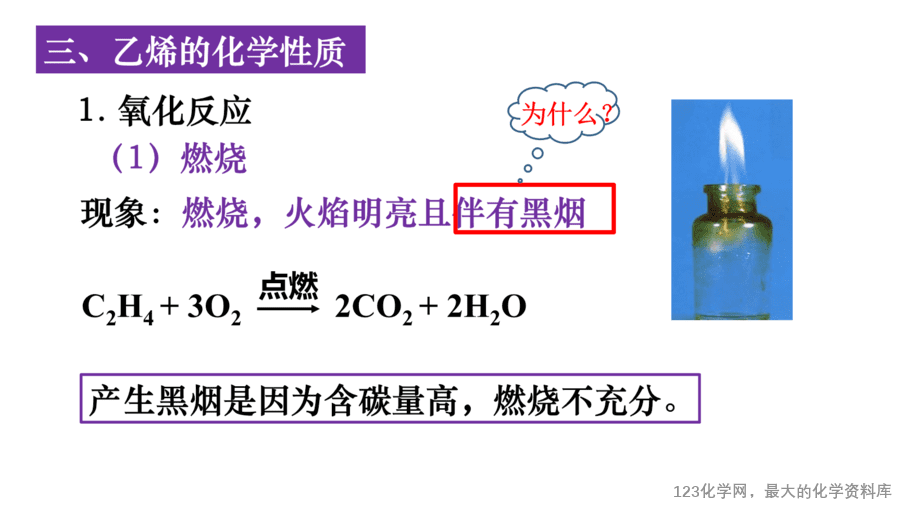

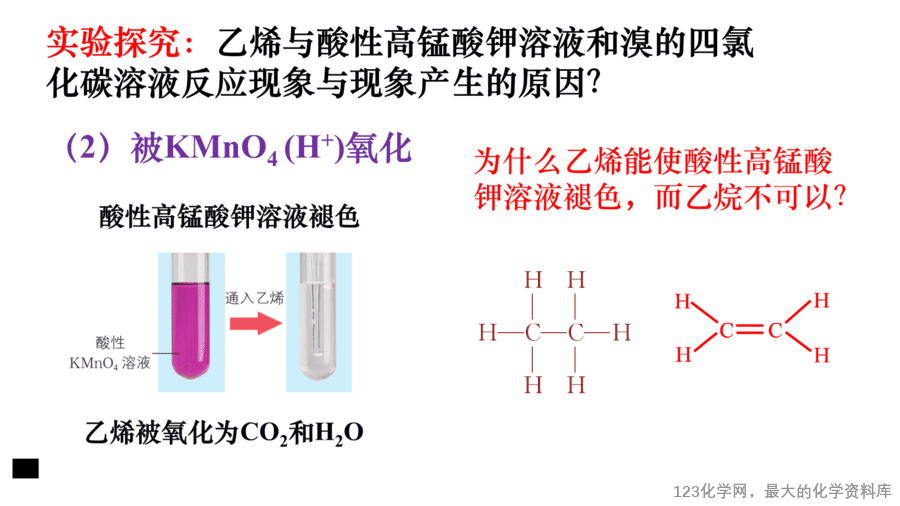

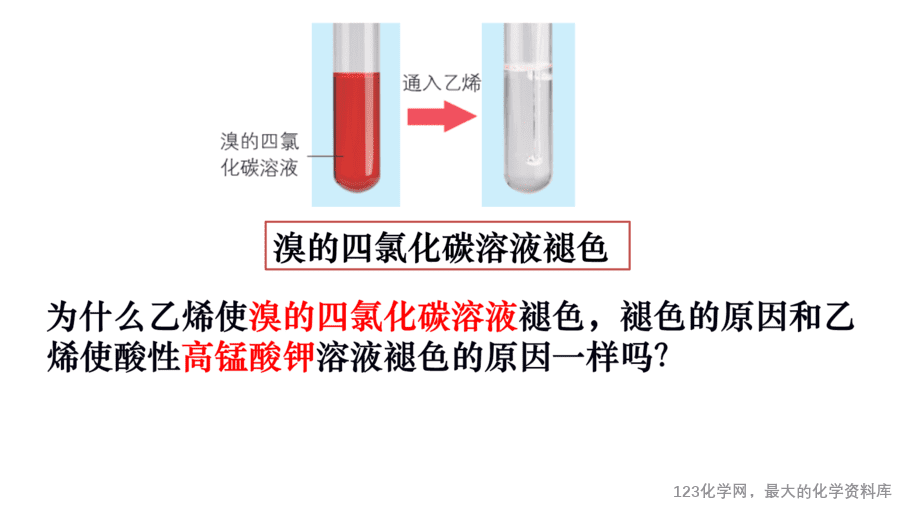

1.教学重点:从宏观和微观两个方面研究乙烯的结构如何决定其性质。

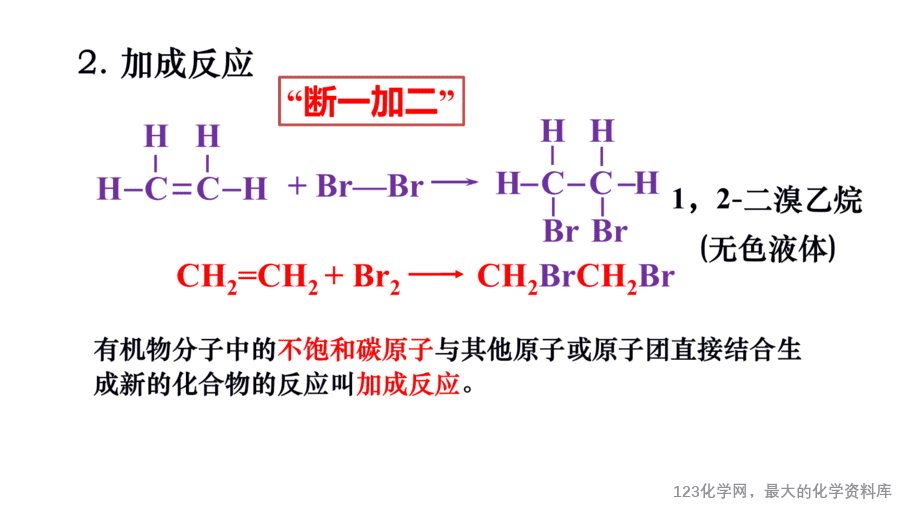

2.教学难点:乙烯加成反应、加聚反应的基本规律。

五、教学方法

1.采用问题驱动,进行对比探究

2.探究法(加成反应概念的引出)

六、教学设计思路

上节课学习的甲烷、乙烷的性质和结构和本节学生内容有较大的相似度,本节课向学生布置自学任务,主要包括教材研读,查阅相关资料并分析问题。自学的主要目的在于以培养学生的问题意识为基础发展他们的创新精神。问题可集中在乙烯和甲烷和乙烷的结构和性质的对比方面,教师通过展示、启发、点拨、引导等方法,让学生找出乙烯和甲烷、乙烷的结构的相同点和不同点。然后以实验探究结合微观探析的方式构建乙烯结构和性质的认知模型,使学生意识到乙烯的加成反应和加聚反应与其分子结构中碳碳双键的关系,帮助学生建立结构决定性质的学科思想。最后利用生活化实例,帮助学生理解加成反应和加聚反应的基本规律。