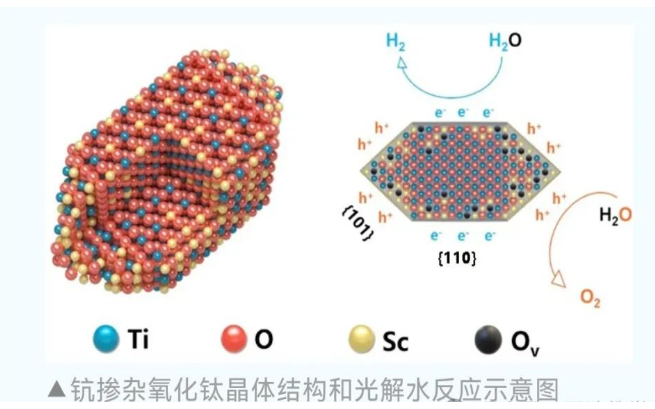

一、新型光解水催化材料产氢效率提升15倍

中国科学院金属研究所通过掺入5%的稀土元素钪,成功研发出金红石相二氧化钛光催化材料。该材料在模拟太阳光下的产氢效率比传统二氧化钛高出15倍,光生电荷分离效率提升200余倍。研究人员形象地将催化材料的两个晶面比作“电荷高速公路”:一个负责收集电子,另一个接收空穴。1平方米的光催化板每日可产氢约10升。

相关研究成果于2025年4月8日发表在《美国化学会志》。

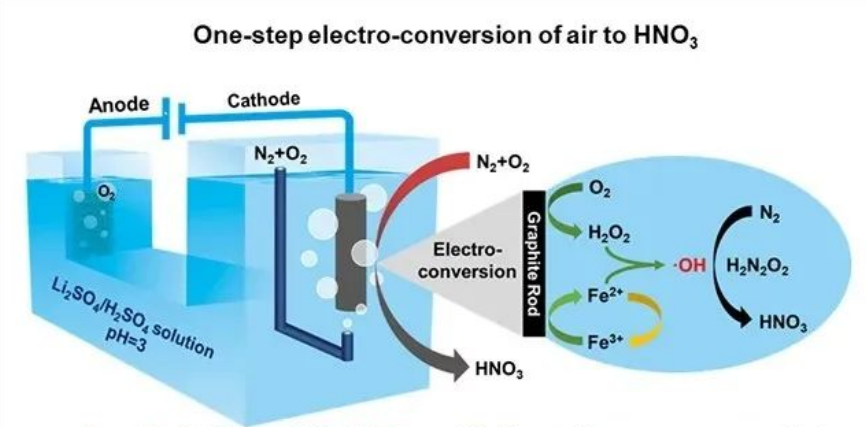

二、电化学氮循环实现温和条件制硝酸

大连化物所邓德会团队在电解池阴极实现了空气电化学转化制硝酸,突破了传统工业需要高温高压的技术瓶颈。该技术为温和条件下N2和O2的共活化与高效转化提供了新途径,被《自然-合成》评价为“一种独辟蹊径的空气转化途径”。相关研究成果入选“2024年度化学领域十大新兴技术”。

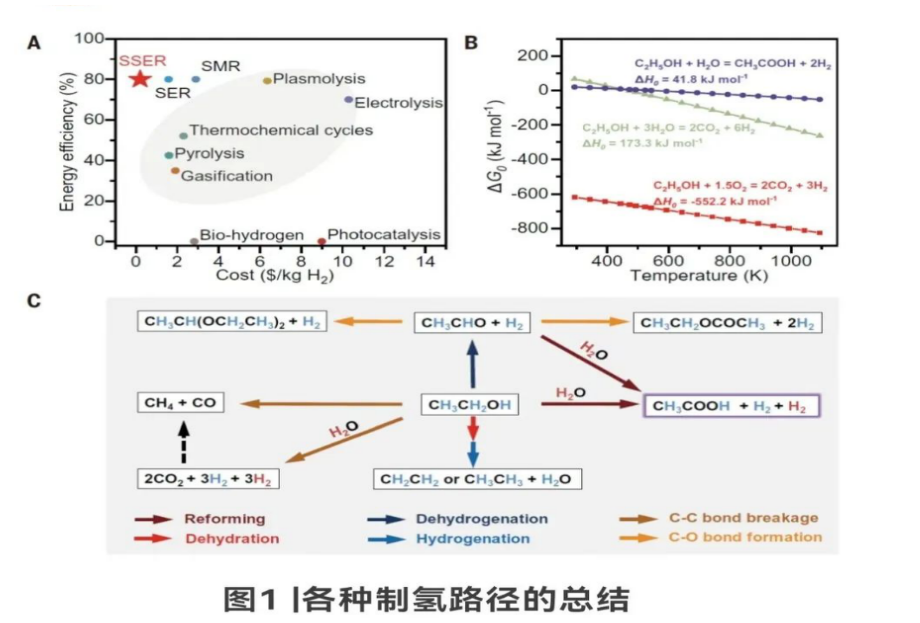

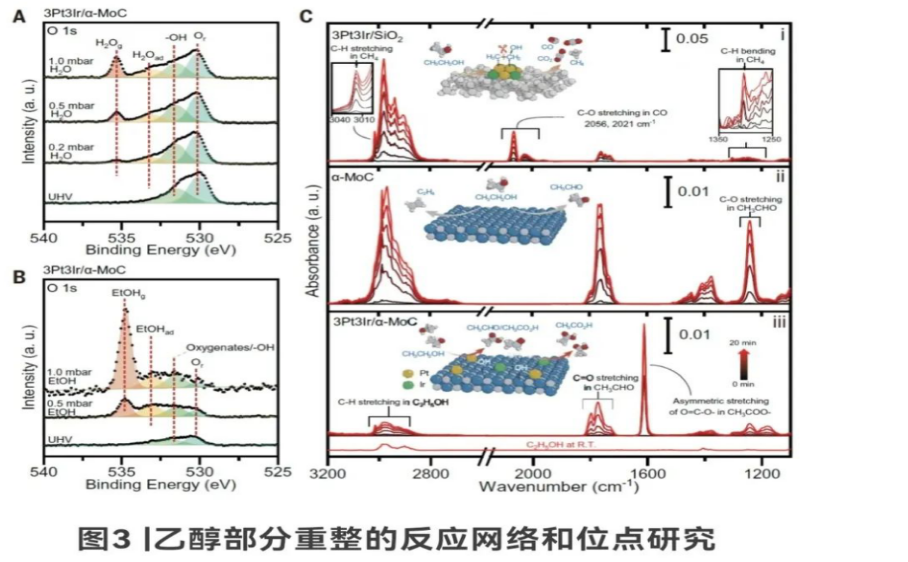

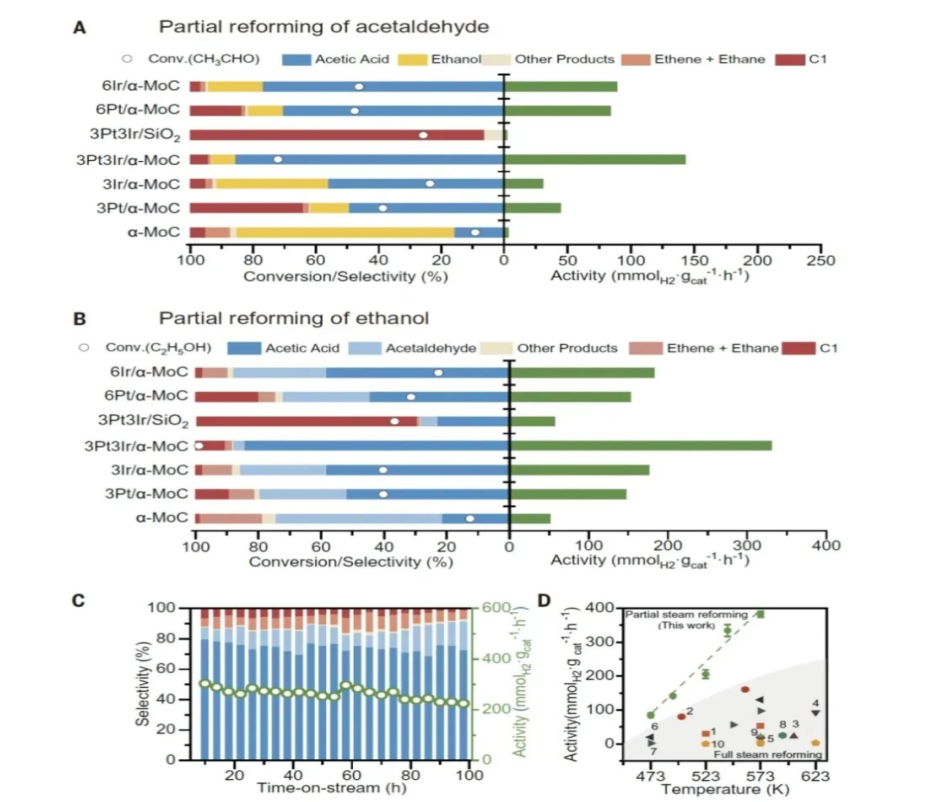

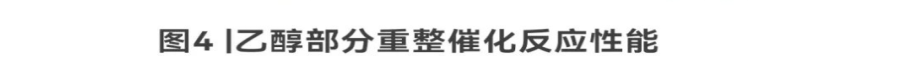

三、零CO2直接排放的热催化制氢技术

北京大学联合多家科研机构历时十年研发,在270℃的温和条件下,利用新型铂-铱双金属催化剂,成功将生物乙醇与水转化为清洁氢气,同时联产工业用乙酸。该技术解决了传统制氢过程的高能耗和CO2排放问题。

“氢气被广泛认为是实现这些目标的一种途径,一般来说它可以从天然气中提取。然而,这一过程极其耗能,并且在传统生产方式下,会产生大量二氧化碳,从而削弱其环境效益。”

“我们的研究提出了一种新路径,可在不排放CO2的情况下实现高产率氢气生产。”

相关研究成果于2025年2月13日发表在《科学》杂志。

四、高端聚甲醛新材料生产技术自主可控

近日,由中国化学华陆公司自主研发、设计和建设的高端聚甲醛新材料项目中试打通核心工艺流程,产出合格产品,各项指标数据大幅优于同类产品。

这标志着中国化学成功突破国外“卡脖子”技术垄断,实现高端聚甲醛新材料生产技术自主可控,为保障我国产业安全健康发展奠定了坚实基础。

聚甲醛(简称POM)是五大工程塑料之一,以其优异的机械强度、刚性和耐磨性而著称,是一种综合性能优良的热塑性树脂,可在104 ℃以下长期使用,可用于替代钢铁、铜、锌、铝等金属材料和其它塑料,有“金属塑料”“赛钢”“超钢”之称,拥有广泛的应用空间,且市场规模持续增长。