【方法指导】高考化学有机大题的思路、策略与技巧

分类:学习方法

日期:

点击:0

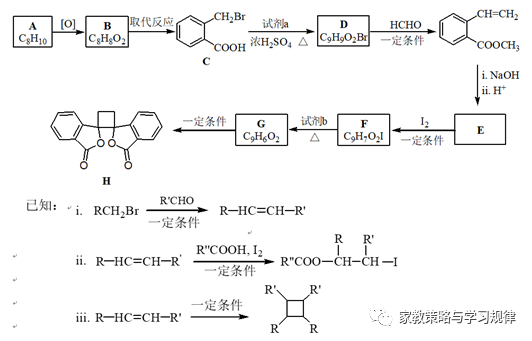

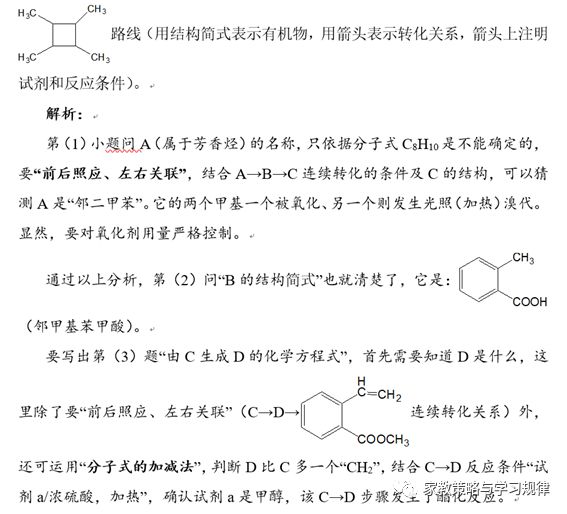

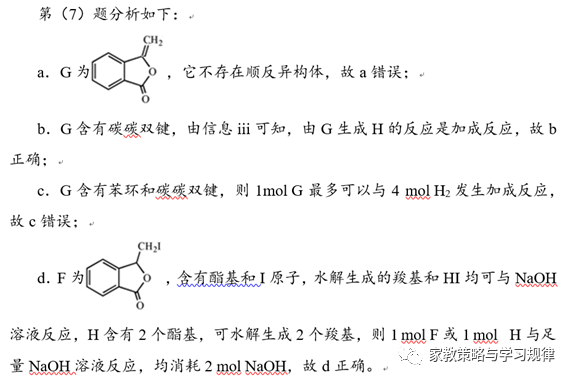

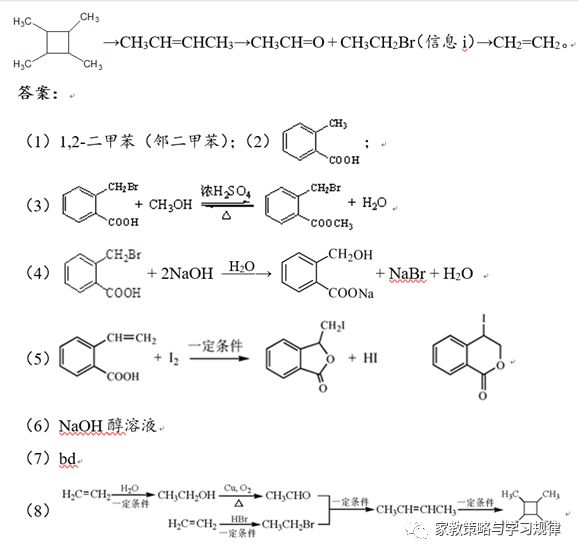

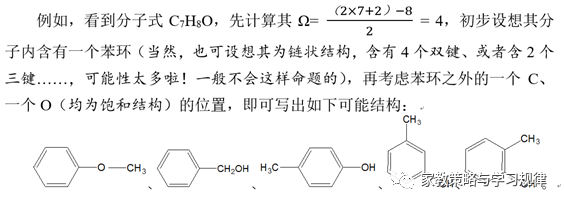

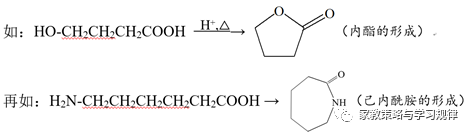

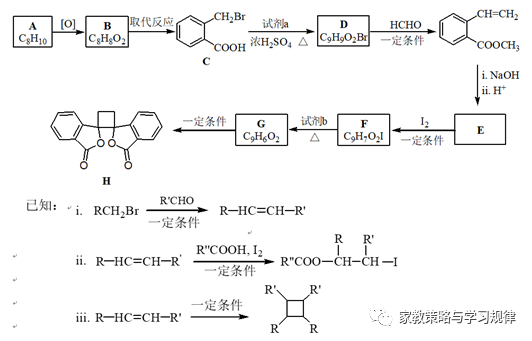

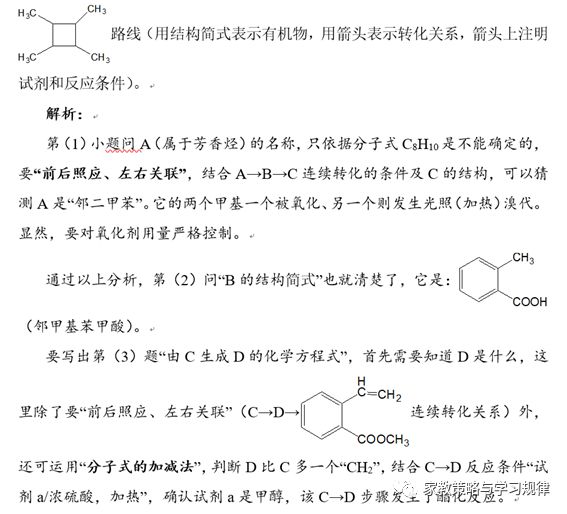

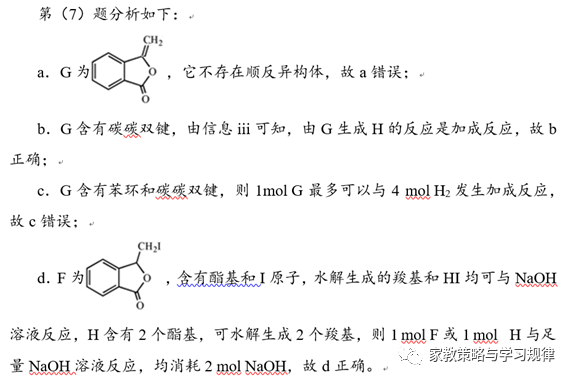

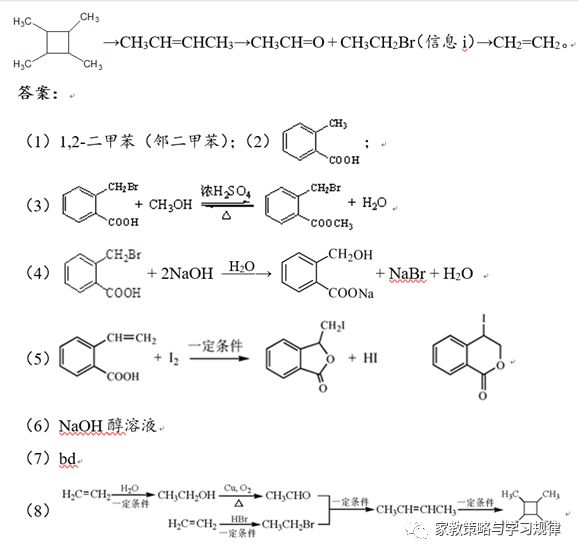

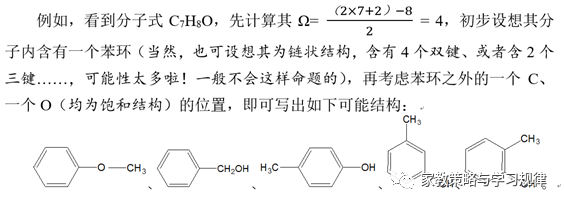

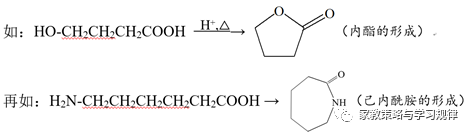

它以基础知识为载体(赋分点),主要考查你对有机物基本性质(基本反应、物质间转化关系)掌握的熟练程度、阅读理解能力和综合智力、心理品质。题干、框图(物质间转化关系)、必要的新信息、问题。先自始至终粗读一遍题目,不要在新信息、框图、问题处停留,径直阅读到最后一问;然后回头边读边写解答,遇到困难时有针对性地仔细阅读题干、框图、信息,实在不会的先跳过去;极其麻烦的小题(如判断符合题目限定条件的同分异构体的种类等)可以先跳过去。例:具有抗菌作用的白头翁素衍生物H的合成路线如下图所示:(5)由E与I2在一定条件下反应生成F的化学方程式是____;此反应同时生成另外一个有机副产物且与F互为同分异构体,此有机副产物的结构简式是____。c. 1 mol G最多可以与1 mol H2发生加成反应d. 1 mol F或1 mol H与足量NaOH溶液反应,均消耗2 mol NaOH(8)以乙烯为起始原料,结合已知信息选用必要的无机试剂合成,写出合成解答第(4)小题时务必注意,“C跟氢氧化钠水溶液的反应”是多方面的——既有卤代烃的水解,同时还有羧基的中和(同条件下多反应同步),你若漏掉一个方面,说明你的注意力没有达到命题人期望的水平。显然需要用到信息ii,只是需要灵活一点,从分子间反应到分子内反应(所谓“成链变成环”),因为从E到F,分子所含C原子数未变。由于E中双键结构的不对称性,决定了F的结构可能有二,F是哪一个呢?依然需要结合“E→F→G”关系,依据G的结构来做出判断。明确了F具有五元环结构,其异构体也就明确了(具有六元环结构)。第(6)问涉及F→G的转化,依据分子式的加减法知,G比F少了HI,初步判断F→G是发生了卤代烃的消去反应,“左右关联”,G转化为最终产物需要用到碳碳双键,确认F应该是在NaOH醇溶液作用下加热发生消去反应生成G。 最后的第(8)小题,显然要运用逆合成分析法,结合题给信息iii和信息i解答:考场上解题,原则是在最短时间内拿到尽可能多的分数。对于大型的题目而言,全面阅读比之冥思苦想,就消耗的脑力、时间来说,更具有经济性。大型题目信息量大,有时包含的新信息(你没有在课堂上学过的)多,而且有些信息于本题基本无用,需要通过我们初步阅读筛选使用,所以解题过程不可好奇心太重,一些无关内容可以先行略过。这就是为什么要先行“全面阅读、整体思考”——先按照“题干-框图-新信息-各个小问题”的顺序把整道题目粗略阅读一遍,期间既不要停下来写任何答案(你会的东西,不可能马上忘记的),也不要死盯在某一个环节(比如框图里的某个转化关系)深入思考。不要追求一遍就全面成功,世间没有那么多随随便便的成功。先把会的写好,有困难的部分,往往并不是靠冥思苦想解决的,需要回头再读题目的某些关键环节,甚至全面阅读一遍原题。认知心理学告诉我们,一遍阅读很难保证我们把所有必要信息悉数掌握,因为内容多、不熟悉,第一遍阅读过程中,可能有些信息被大脑自动屏蔽了(因为当时你并不知道它有没有用),当你遇到涉及这个信息的困难时,它自然就会凸显出来。一方面是要全面把握题目信息和要求,通过粗读第一遍做出整体思考,节约时间和脑力;另一方面,因为答题卡空格有限,一般并不允许多次改动,故要初步做好规划。须知,答题的目的是取得分数,而非只是为表明“我懂得了”。比如,题目要求“写名称”还是“写结构简式”?是写“合成路线图”还是“逆合成分析思路”?你写的每一笔,几乎都是要对应于最终得分的,不可太随意,应该像绣花一样认真对待。当然,这是基本功,是平日练习中逐步形成的答题素养。不仅仅是“题干-框图信息-新信息-问题”之间的照应和关联,即使框图内部,也要注意前后的联系。指有机分子跟同碳原子数的饱和链烃(烷烃)相比,减少的氢原子数的半数(每减少2个H,认为Ω值增大1个单位)。不饱和度在依据分子式判断结构、书写和判断同分异构体等方面有着非常重要的应用。比如,物质A跟足量乙酸在浓硫酸催化下作用,所得产物相对分子质量较A大84,则说明A中含有2个醇羟基;一个-CHO被Cu(OH)2碱性浊液、银氨溶液等弱氧化剂氧化后,相对分子质量应该增大16。通过观察、计算前后物质的相对分子质量之差,可以猜测、判断分子结构的变化。比如,卤代烃水解需要碱性条件,而若分子内同时含有羧基,则必然被中和;再如,卤代芳烃(如氯苯)、酚跟羧酸形成的酯,碱性水解后形成的酚羟基,也会同时被碱中和,造成消耗碱的物质的量增大。增大考题难度的策略之一,就是增加思维量,变初学过程中的“单线”因素为复合因素。遇到多官能团化合物,要注意其分子内官能团之间的反应。8. 注意同一信息的多次应用、信息的变形应用、同一小题应用多个信息

由于中学教材内容不能满足高考命题需要,所以命题人在历届考题中采用给出适当信息的方式,帮助考生全面理解题意。可是,当我们纵向研究历年考题时,你会发现有些信息资料是备受命题人青睐的,屡屡使用。因为毕竟有机反应原理有限,特别是能够为中学生短时间内学得会、看得懂的内容很少,而题目每年都得出,于是不得不反复应用。比如:共轭二烯烃的1,4-加成(加聚)、双烯合成(D-A反应)、羟醛缩合、卤代烃跟NaCN的取代、卤代烃跟醇钠的作用、格氏试剂的制备和应用、醛酮羰基跟HCN的加成、醛酮羧酸α-H的取代反应(及其后续反应)、酯交换、酰胺键的形成、某些开环加成和加聚、炔氢的活性等……对于这样的内容,在练习过后,应该认真分析其中的道理,能够理解的要努力理解,能够熟练掌握的就努力做到熟练掌握。

标签:

版权声明

1. 本站所有资料和试卷,除特别注明外,都收集于网络或由网友上传,仅限学习交流。

2. 会员在本站下载的所有资料和试卷,只拥有使用权,著作权归原作者所有。

3. 所有资料和试卷,未经原作者合法授权,请勿用于商业用途,会员不得以任何形式发布、传播、复制、转售,否则一律封号处理。

4. 如果素材损害你的权益请联系客服QQ:进行删除处理。