提示:多个视频只播放第一个文件,完整视频请下载后播放。

沉淀溶解平衡(第3课时)

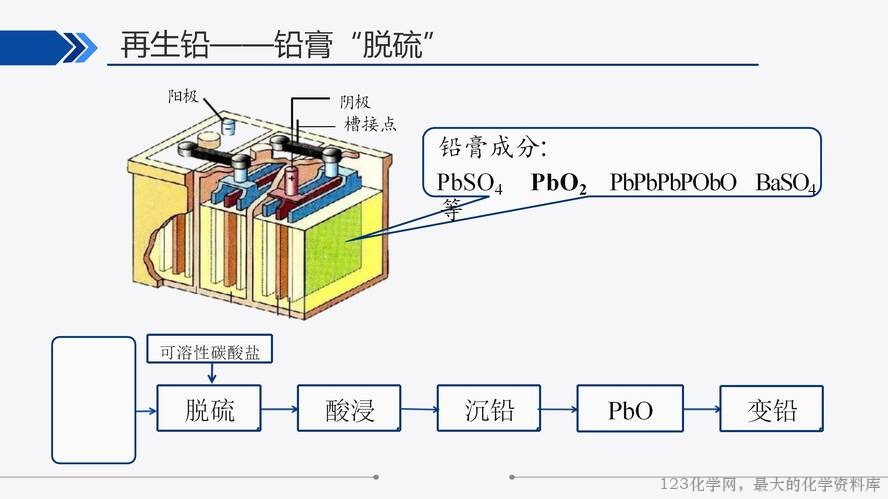

——“铅”变万化·再生铅

安徽省临泉第一中学 教师姓名:张晓莉 指导教师:马金星 段洪伟

一、课标呈现

认识难溶电解质在水溶液中存在沉淀溶解平衡,了解沉淀的生成、溶解与转化。

二、教学内容分析

1.内容分析

“沉淀溶解平衡”是鲁科版《化学反应原理》第三章第三节的内容,是高中水溶液

化学的重要组成部分。“沉淀溶解平衡”是继化学平衡、电离平衡、盐类水解平衡之后

的又一个重要平衡理论。本节教学要求学生能够利用前两课时学习的沉淀溶解平衡

知识解释和解决生产、生活中的简单问题。同时,通过对沉淀溶解平衡的知识的学

习和应用,学生可以更全面、更深入地理解水溶液中离子平衡的相关理论。学生能

通过定性分析定量计算,判断沉淀转化的方向以及解释沉淀的溶解和沉淀的生成。

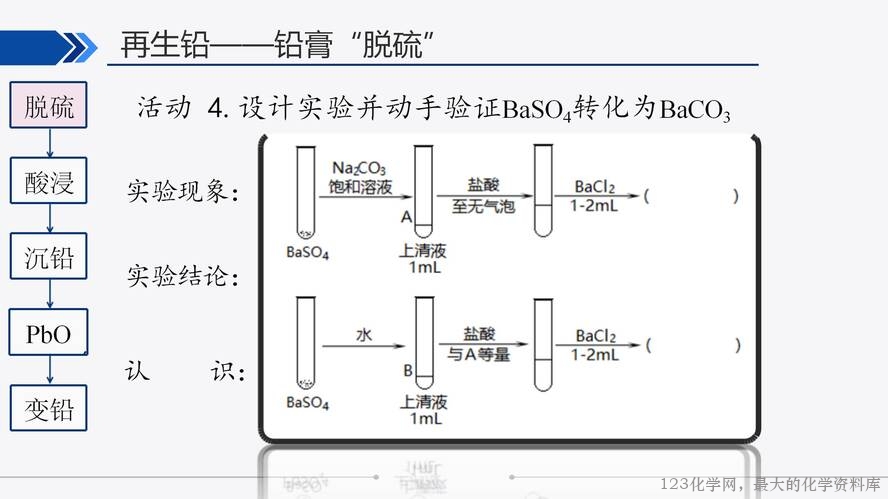

通过设计实验、动手验证真实体验到只要满足一定条件,难溶和更难溶沉淀之间可

以发生相互转化并利用沉淀溶解平衡理论解释分析铅膏再生铅工艺流程。在教学功

能上,通过本节课的教学,学生可以更灵活地利用沉淀溶解平衡解释和解决生产生

活中的问题。从教学意义上说,沉淀溶解平衡无论对水溶液中平衡体系完善,还是

对再生资源的回收等生产生活都有重要的意义。

2.素养呈现

本节课的素养呈现包括科学态度与社会责任、证据推理与模型认知、科学探究与创新

意识、变化观念与平衡思想。

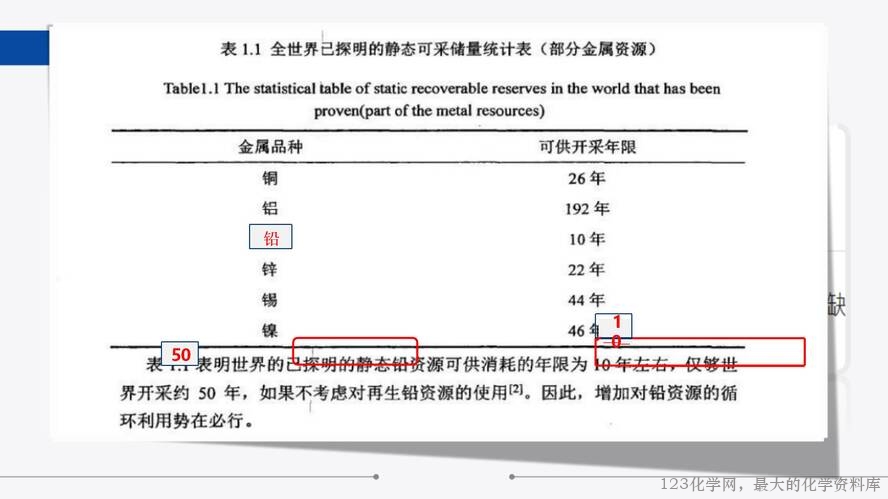

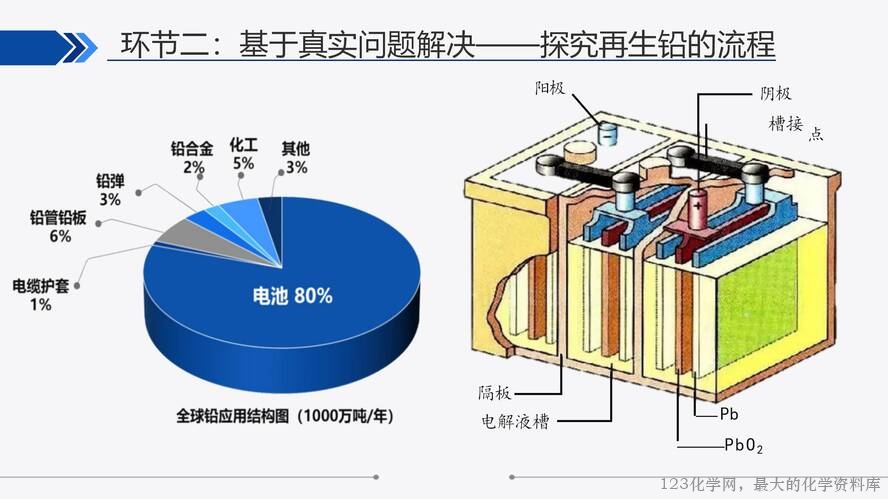

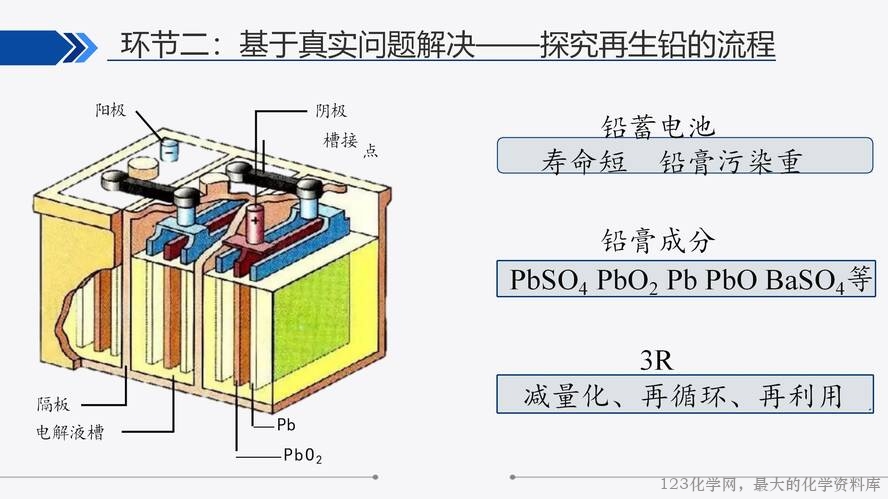

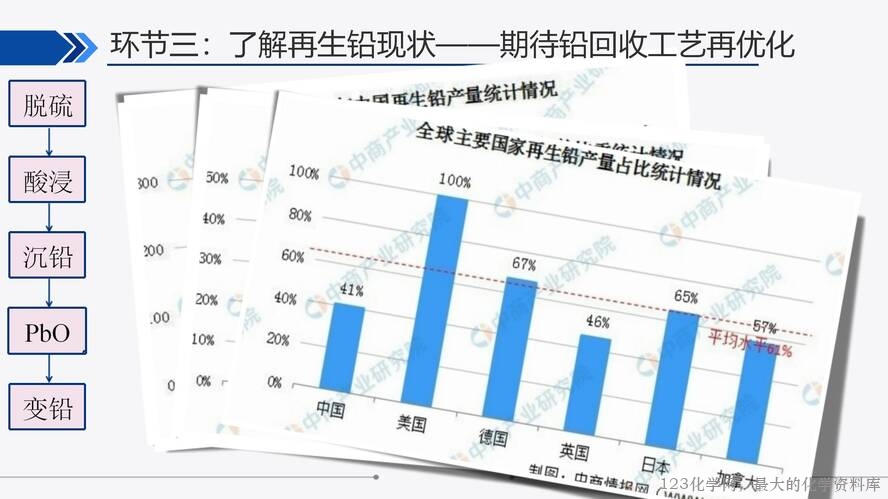

从静态铅资源短缺的现状以及根据全球铅应用中80%的铅应用于电池,但其中的铅蓄

电池寿命短、铅膏污染重但含铅比重高等角度出发,认识从废旧铅蓄电池的铅膏中回收铅

的必要性。通过从废旧铅蓄电池中的铅膏实现铅再生的工艺流程,发展科学态度和社会责

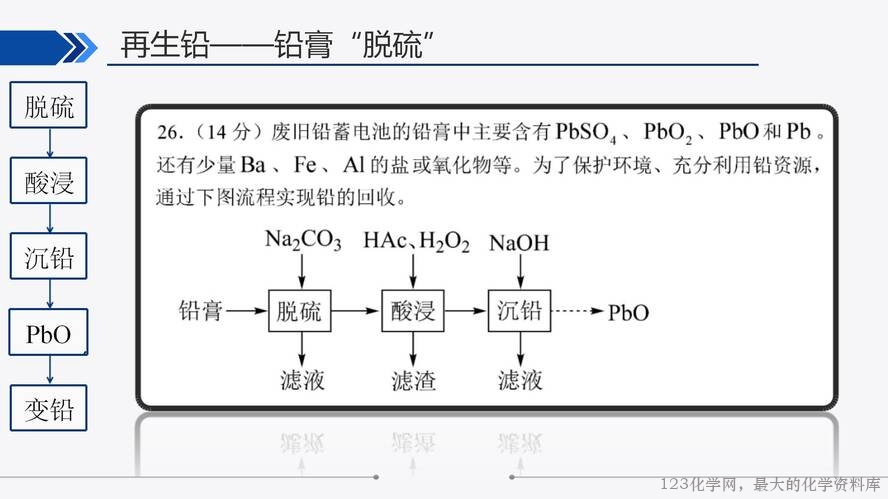

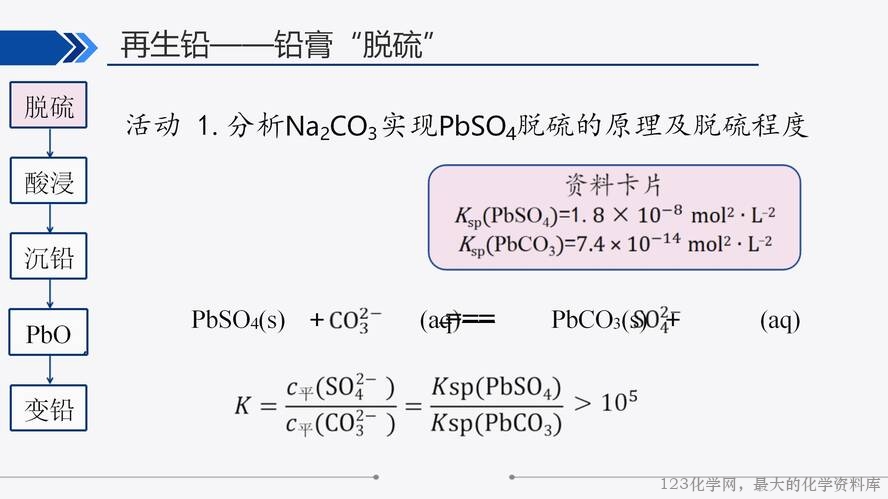

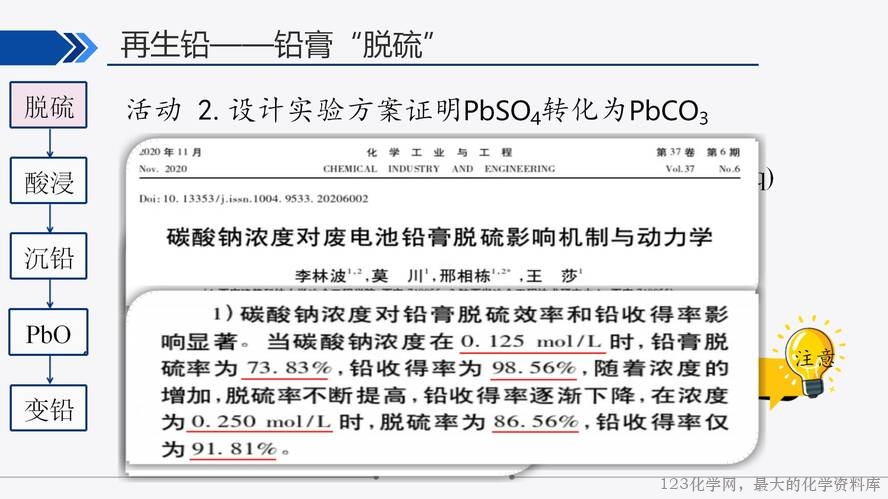

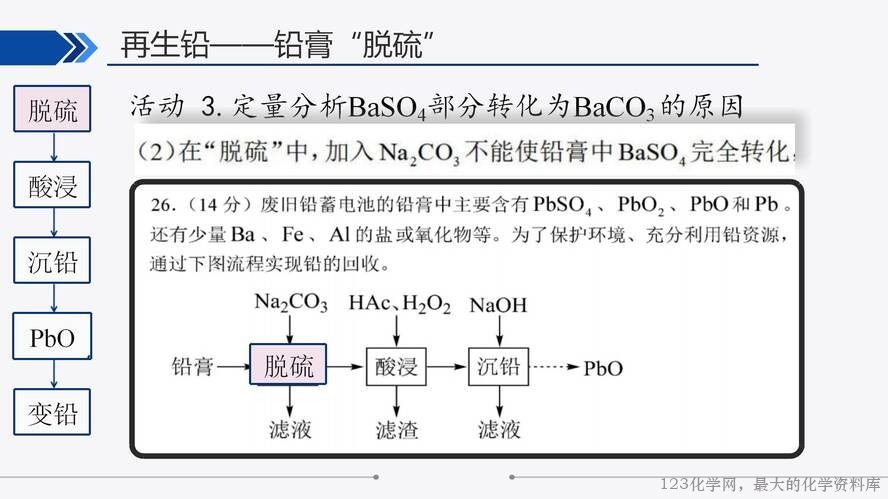

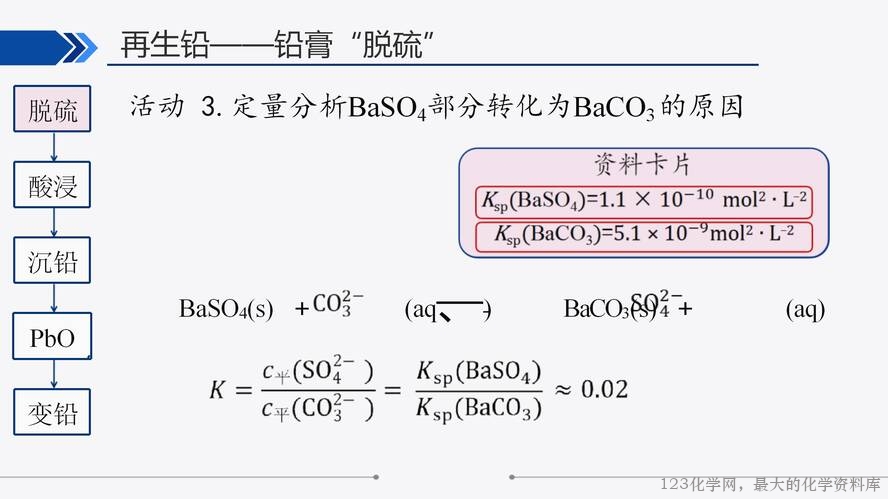

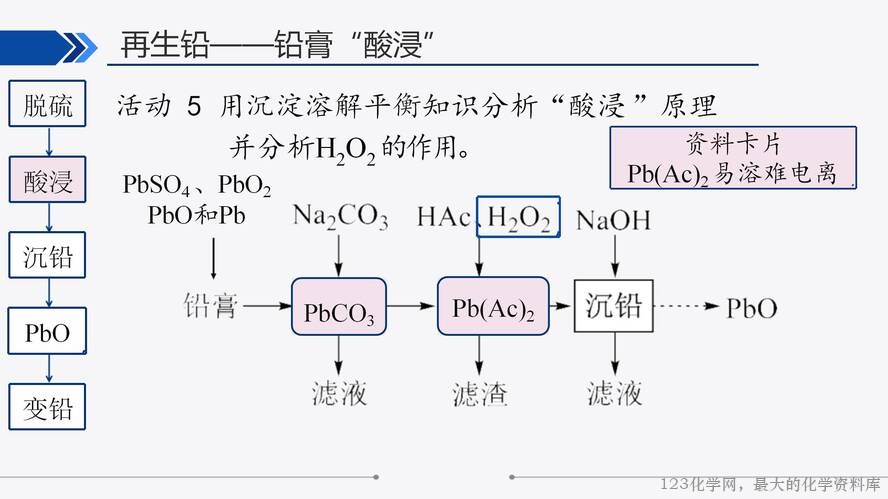

任的化学核心素养。通过分析“脱硫”中PbSO4,BaSO4形成PbCO3,BaCO3的原理及

定量计算定性分析脱硫程度的活动,证据推理与模型认知的核心素养得到发展。通过设

计方案,动手验证等活动,培养了学生科学探究与创新意识。通过总结在一定条件下难

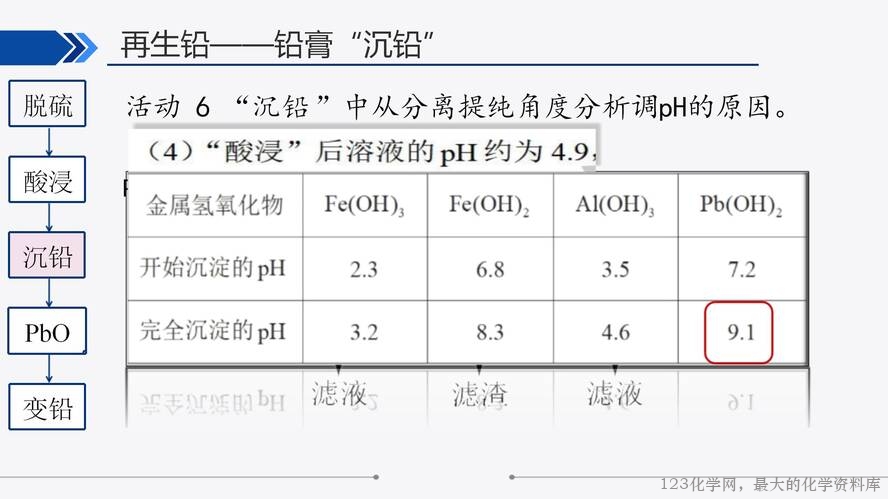

溶物与难溶物之间相互转化知识的认识,以及通过应用沉淀溶解平衡知识解释和解决“酸

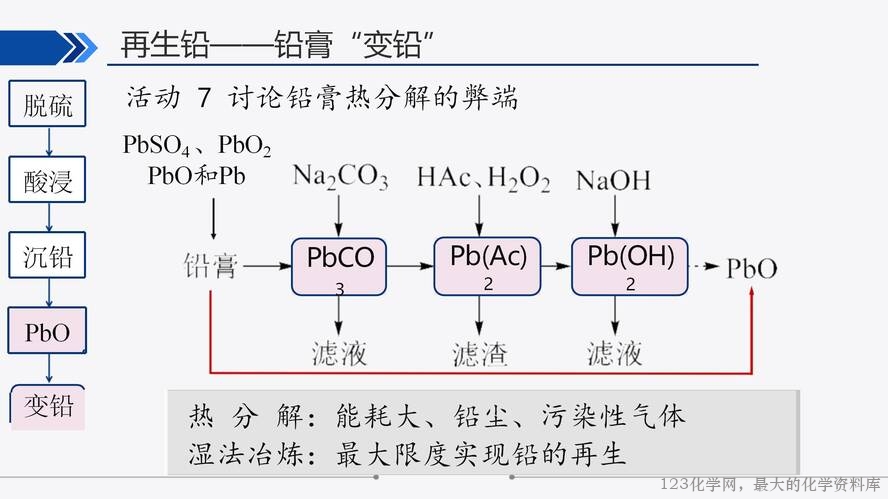

浸”、“沉铅”的原因,进一步发展了学生的变化观念与平衡思想。通过对热分解PbSO4

得到PbO利弊的分析,再次发展了学生的科学态度和社会责任的化学核心素养。

3.策略分析

本节课通过真实工艺流程分析,体验由提出问题——猜想与假设——收集证据——

验证假设——得出结论的科学研究过程。为了充分发挥教学的实效性,主要采取了以下几

方面措施:

①从文献中原生铅资源的现状,引出回收铅的必要性。从生活中常见的铅蓄电池引入

从废旧铅膏中回收铅的期望,根据工作人员介绍回收铅的方法流程,结合2022全国理综乙

卷流程,激发学生分析流程的欲望。取材激发学生学习欲望,而且引出的内容紧扣研究重

点,最后又落实到生活中去。

②利用流程分析,创设问题为学生主动调用沉淀溶解平衡相关知识,解决相应问题提

供脚手架。利用理论计算、方案设计、动手验证、得出结论等过程,探究部分引导深入,采用问题教学法,用层层递进的问题启发学生的思维,为实验探究提供知识支持。

③实验方案设计的讨论与汇报为部分学生理清了思路,铺设了台阶,加强了化学学科

思想的渗透。

三、学情分析

学生通过第一课时建立了沉淀溶解平衡的概念,通过第二课时的学习知道了溶

度积(Ksp)可以利用溶度积(Ksp)和浓度商(Q)的关系,简单判断单一体系中沉

淀的溶解、生成及,可以利用转化常数K判断沉淀转化的程度。除此之外,学生已经具备了根据实验目的进行设计简单的实验方案及动手操作的能力。但是在教学中发现学生对沉淀的转化还存在一定的认识偏差,以及在设计实验方案方面在排除干扰以及利用控制变量的思想解决问题等方面存在问题,及流程中方案的评价问题上存在不足。

具体表现为:①较复杂体系不能主动调用Ksp与Q关系解决问题。②不能主动利

用控制变量的思想设计实验方案。③对为什么不直接用热分解分解硫酸铅的原理及

为什么在酸浸时用过氧化氢原因的分析,不能基于3R理念思考。并且所学知识不能