提示:多个视频只播放第一个文件,完整视频请下载后播放。

选择性必修1第3章第3节

沉淀溶解平衡(第1课时)

——“铅”变万化·沉铅

(阜阳市太和中学 教师姓名:宫素芹 指导教师:马金星 王小静)

一、课标呈现

认识难溶电解质在水溶液中存在沉淀溶解平衡,了解沉淀的生成、溶解与转化。

二、教学内容分析

1.内容分析

“沉淀溶解平衡”是鲁科版《化学反应原理》第三章第三节的内容,是高中水溶液化学的重要组成部分。“沉淀溶解平衡”是继化学平衡、电离平衡、盐类水解平衡之后的又一个重要平衡理论。本节教学要求学生能够继续从化学平衡的视角,用平衡的观点研究新的一类平衡———沉淀溶解平衡,因此它起着“承上”的作用。同时,通过对沉淀溶解平衡的学习,学生可以更全面深入地了解水溶液中离子平衡的相关理论,使学生能从微观角度更加透彻地理解物质在溶液中发生离

子反应的条件、原理以及本质,并深化理解和应用“化学平衡”的理论,因此它也起着“启下”的作用。这样,在教学功能上,通过本节课的教学就可以让学生完善整个平衡体系的学习,除了巩固前面所学知识外还起着延伸、拓展化学视野的作用。从教学意义上说,沉淀溶解平衡无论对于化学知识本体的学习,还是化工产以及人们的生活实际都有重要的意义。

2.素养呈现

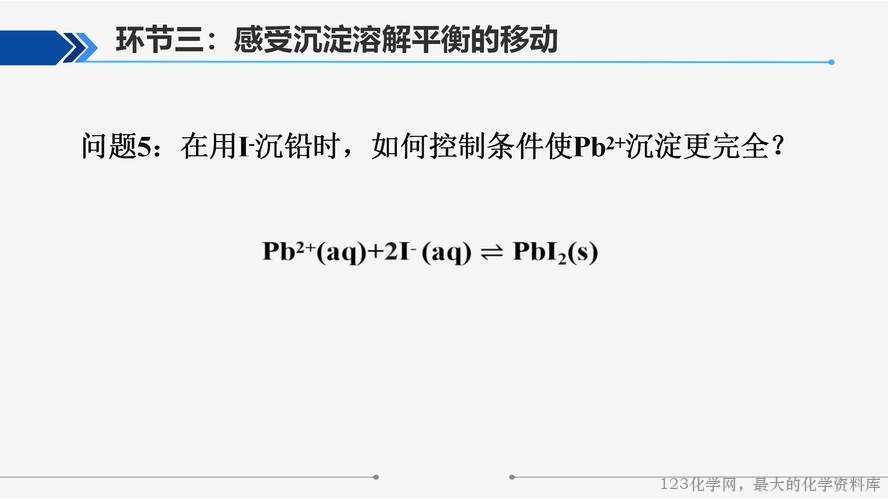

本节课的素养呈现包括科学态度与社会责任、证据推理与模型认知、科学究与创新意识、宏观辨识与微观探析、变化观念与平衡思想。在寻找化学沉淀法除Pb2+的试剂以及控制条件使Pb2+沉淀得更充分的探究过程中,发展科学态度和社会责任的化学核心素养;在从宏观与微观、变化与平衡的视角认识难溶电解质在水溶液中同时存在沉淀和溶解两个过程,培养证据推理与模型认知、宏观辨识与微观探析的核心素养;在构建“沉淀溶解平衡”认知模型并探究外界条件对沉淀溶解平衡的影响,发展变化观念与平衡思想、科学探究与创新意识的核心素养。

3.策略分析

本节课通过情景创设,体验由提出问题——猜想与假设——收集证据——验证假设——得出结论的科学研究过程。为了充分发挥教学的实效性,主要采取了以下几方面措施:

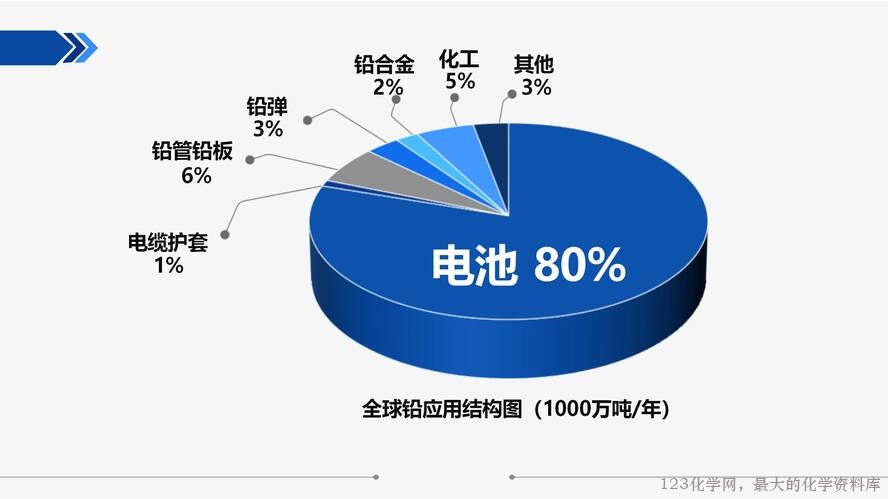

①从生产生活情境引入,激发学生学习欲望,而且引出的内容紧扣研究重点,最后又落实到生活中去。

②理论探究部分引导深入,采用问题教学法,用层层递进的问题来启发学生的思维,为实验探究提供知识支持。

③实验方案设计的讨论与汇报为部分学生理清思路,铺设台阶,加强了化学学科思想的渗透。

三、学情分析

学生已经学习过物质的溶解和化学平衡,也能将化学平衡知识迁移运用于电离和盐类水解,这些学习过程为学生学习沉淀溶解平衡奠定了知识和方法层面的基础。但在教学中发现,学生对物质的沉淀与溶解仍有错误认识。

具体表现为:①将沉淀与溶解认为是两个割裂的过程。②认为生成沉淀的复 分解反应是一个单向反应,无法建立沉淀溶解平衡的可逆反应模型。③将沉淀看作不溶物,从而忽视沉淀在水中有微量溶解。④建立沉淀溶解平衡概念后,易对沉淀溶解平衡的反应程度认识不清,认为沉淀溶解后的离子浓度很大。并且所学知识不能很好地在废水处理领域学以致用,缺乏分析宏观现象和微观本质间联系的能力。 四、教学目标

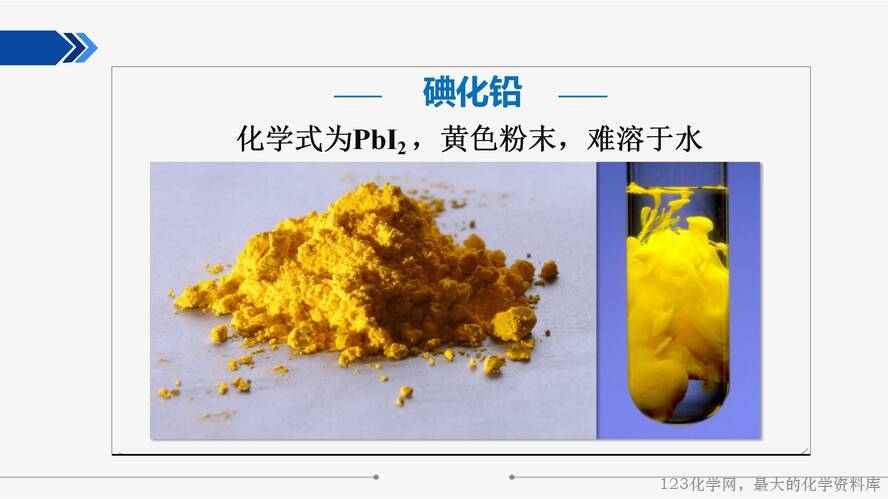

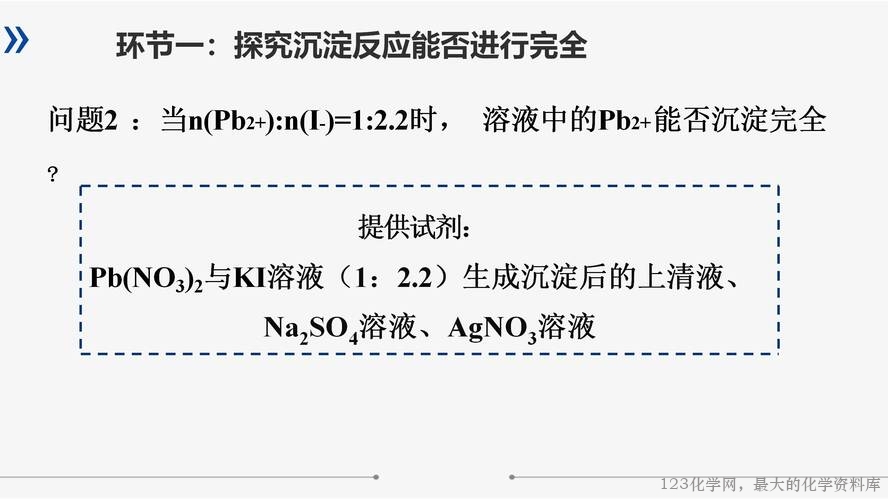

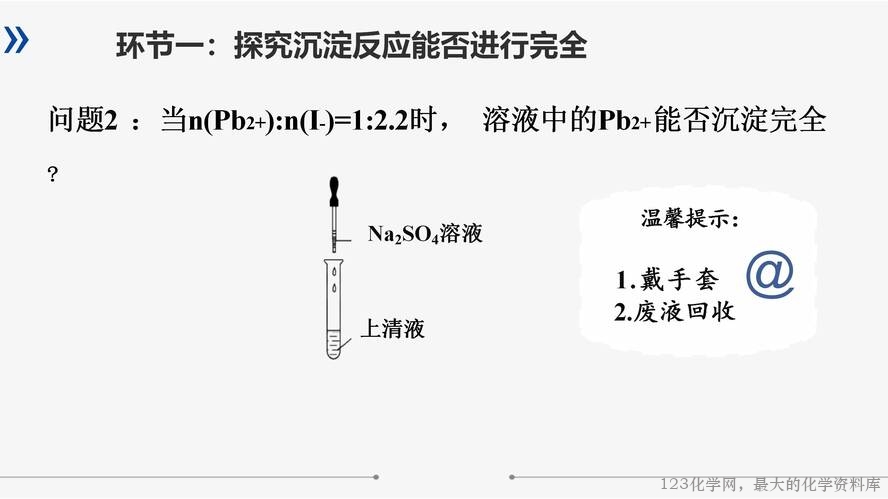

1.能通过对I-与Pb2+沉淀反应的实验探究,认识沉淀反应存在一定的限度。

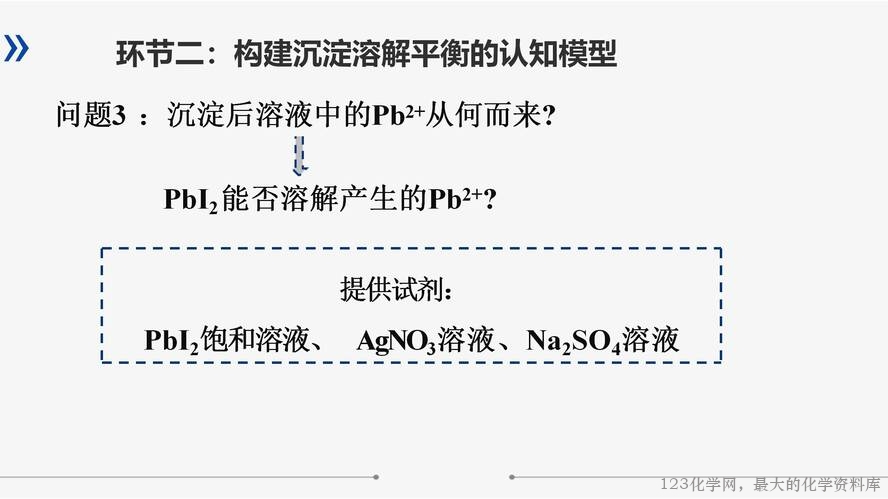

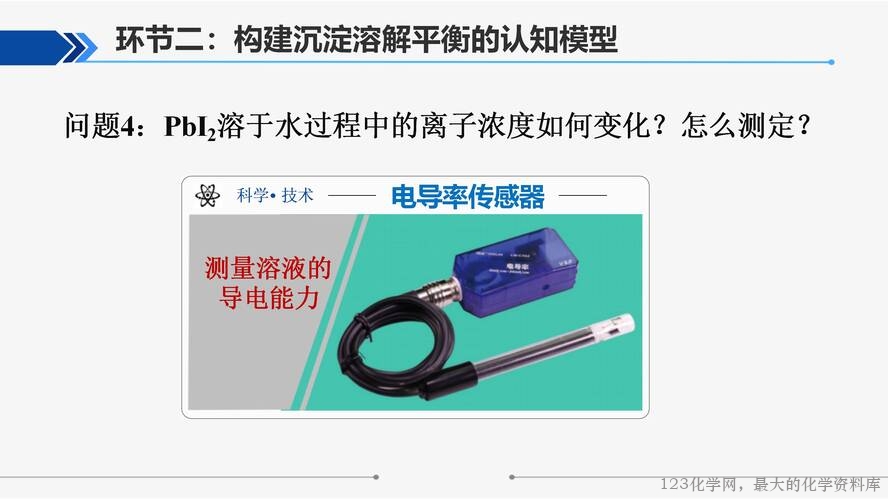

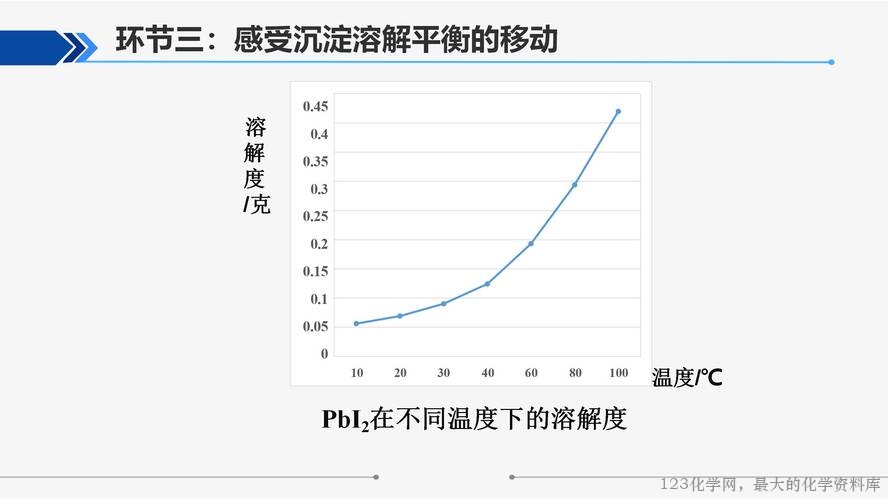

2.能利用实验探究对PbI2溶于水后溶液中的微粒成分进行分析和验证,借助电导率的曲线变化,从微观、宏观以及曲线三个角度感受沉淀溶解存在一定的限度,建立沉淀溶解平衡的认知模型。

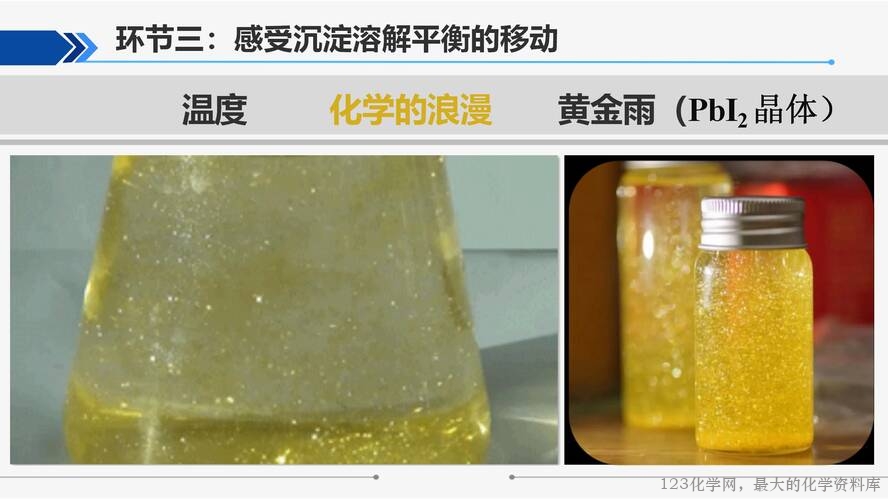

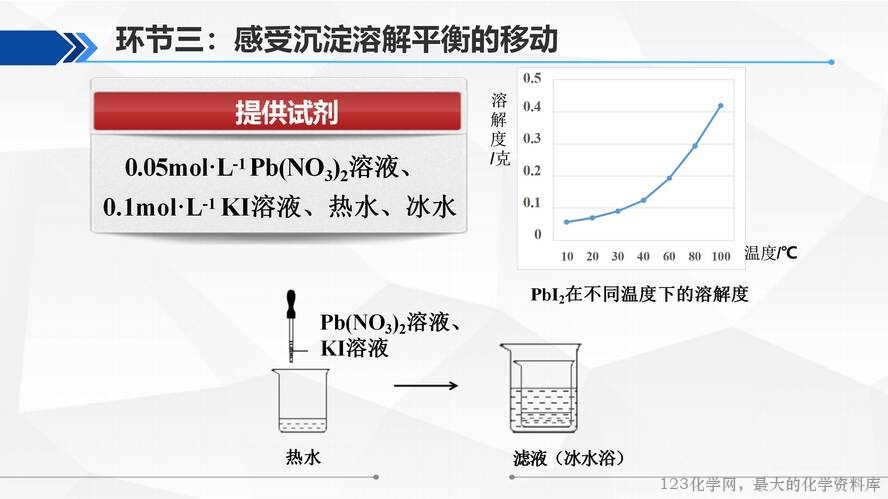

3.能设计实验方案从浓度、温度(“黄金雨”实验)的两个外界条件探究对沉淀溶解平衡的影响,理解外界条件对沉淀溶解平衡移动的认知规律,并在实验过程中感受到化学之美。