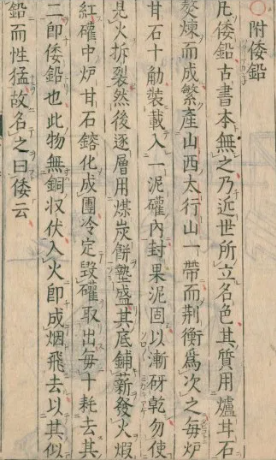

《天工开物》有这样的记述:

凡倭铅,古书本无之,乃近世所立名色。其质用炉甘石熬炼而成。繁产山西、太行山一带,而荆衡为次之。每炉甘石十觔,装载入一泥罐内封,裹泥固。以渐砑干,勿使见火拆裂。然后逐层用煤炭饼垫盛,其底铺薪发火煅红,罐中炉甘石熔化成团。冷定毁罐取出,每十耗去其二,即倭铅也。此物无铜收伏,入火即成烟飞去。以其似铅而性猛,故名之曰倭云。

“炉甘石”是含碳酸锌(ZnCO3)的矿石。文中描述了利用木炭和碳酸锌制“倭铅”的过程。从元素守恒的角度,很明显“倭铅”就是不纯净的金属锌。锌的沸点不高(907℃),高温时易形成蒸汽,要用铜“收伏”它(形成铜锌合金)。所以文中说“此物无铜收伏,入火即成烟飞去”。

至于为何叫“倭铅”,原文说“以其似铅而性猛,故名之曰倭云”。也就是说,作者宋应星也知道这种金属不是铅,其化学性质比铅“猛”(活泼)。那为什么称为“倭”,有学者认为,大概是因为宋应星的时代倭寇横行,又“性猛”,故将生成的金属命名为“倭铅”,可能是民间用语。