提示:多个视频只播放第一个文件,完整视频请下载后播放。

《苯酚》说课稿

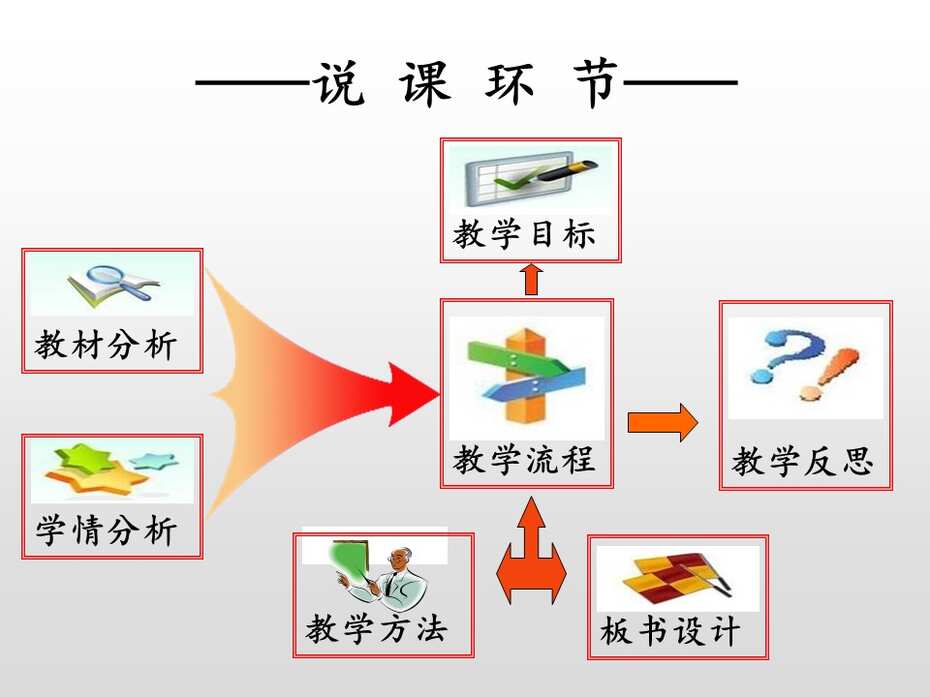

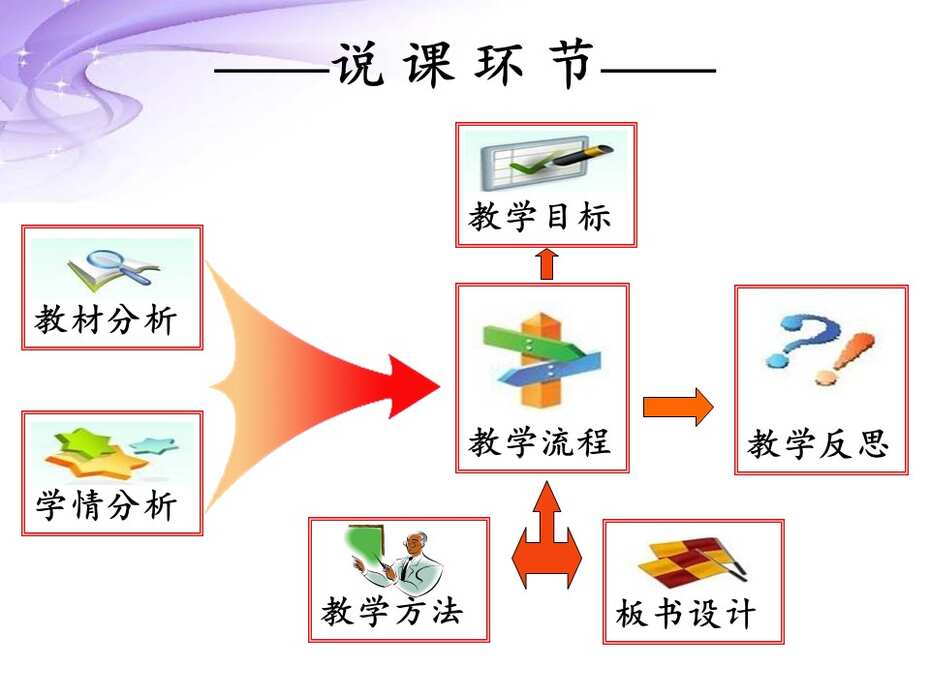

大家好,我是来自湖南省湘潭市湘钢一中的周洁,今天我说课的内容是酚。说课环节由这几个部分组成。现在,请允许我先谈谈本堂课的设计流程。

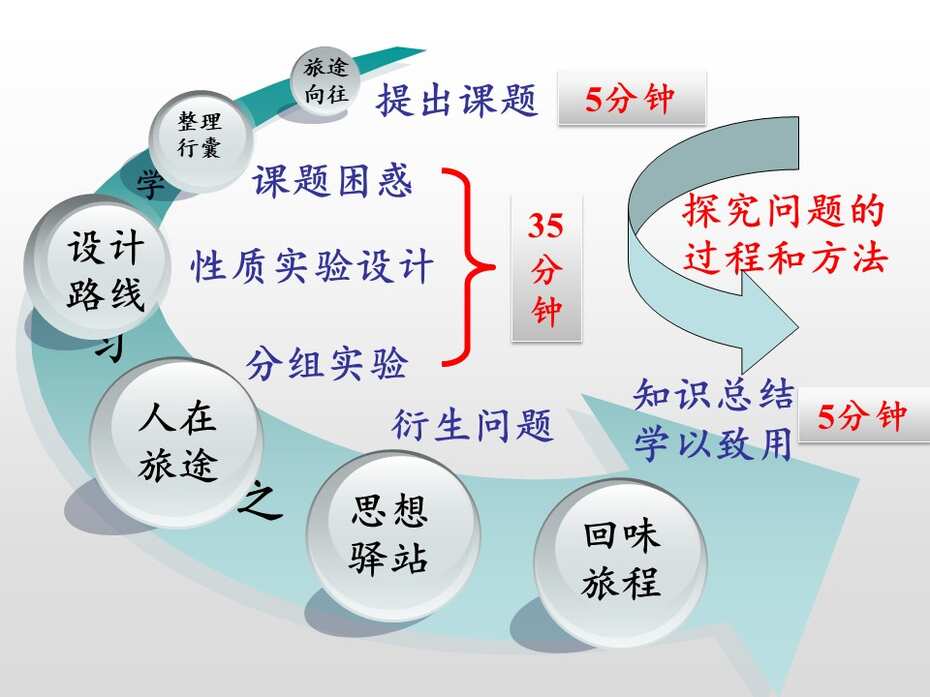

都说身体和灵魂,总要有一个在路上;苯酚,是一堂传统的研究物质性质的内容;而研究性质的过程就好比一场旅行;感受过程中的艰辛和喜悦,享受达到终点的成就和满足;于是我设计本堂课的思路,是从一趟学习之旅中拉开序幕的!

一个完美的旅行首先要有一个梦想的地方,从情境中提出课题便是第一步;整理行囊出发前,还得带着对课题的困惑,方可借此设计旅行路线,即探究性质的实验设计;旅途中,引导学生开展实验,并在思想驿站里,解决过程中衍生出来的问题;回味全程,收获知识,学以致用。

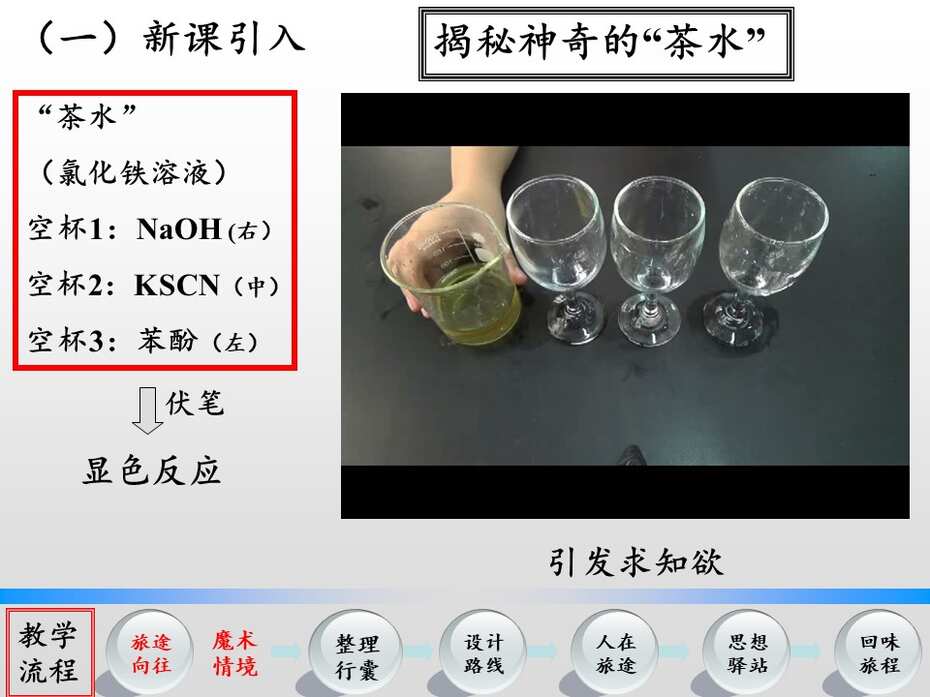

新课引入的灵感来自于央视的一个热门节目《大魔术师》,其实学生对一些利用科学知识的障眼法极为感兴趣。我将FeCl3溶液伪装成“神奇的茶水”,倒入三个已分别用NaOH、KSCN、苯酚润洗过的空杯里,“茶水”呈现出了不同的颜色。那特别的“紫色”便带出了苯酚的课题,既引发了学生的求知欲,也为其显色反应埋下了伏笔。

什么是酚?我引导学生从图片所涉及到的分子结构特点中,去构建定义;巧妙地利用生活知识拉近了他们对于酚的认知和好奇;也有了想要继续进行性质研究的愿望。

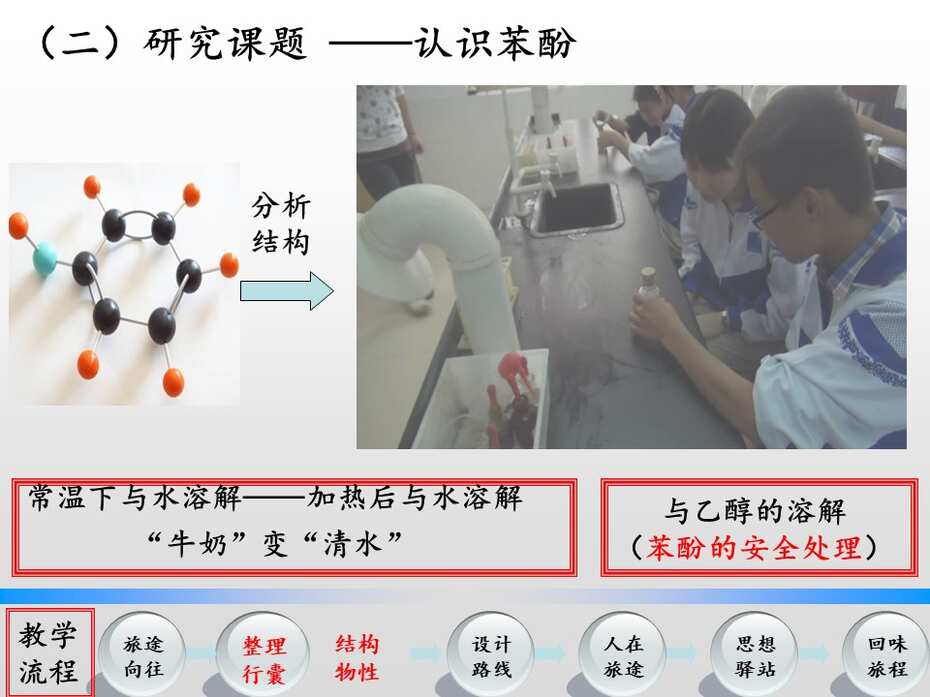

苯酚是酚类最简单的代表物,首先以球棍模型引导学生分析结构,再由微观到宏观,展示实物,让大家直观地感受物理性质中的色态味;接着,指导自主探究溶解性,领会安全处理措施。为了活跃课堂气氛,我提出可以利用苯酚在不同温度下与水的溶解设计成“牛奶”变“清水”的小魔术,瞬间激发了同学们对于化学实验现象的极大关注。显然,由学生主动建构知识比老师简单传递更易接受和掌握。

如何以新的方式引出化学性质的探讨,是我常常思考的问题;既然要将化学联系生活,我索性从苯酚的用途出发,向同学们展示了诺丁汉大学在实验室里自行合成阿司匹林的视频;除了让大家感受到了化学的魅力,更重要的是希望从其合成反应的条件中,让学生产生疑问,苯酚的酸碱性如何呢?如此设计,既认识了它在生产生活中的应用价值,也为其化学性质的探究指明了方向。

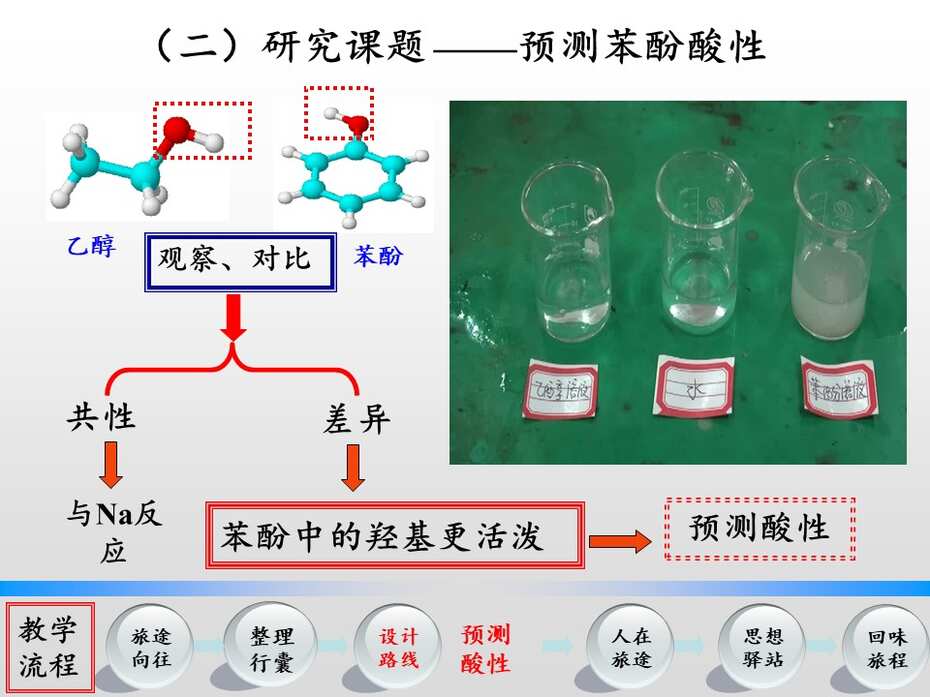

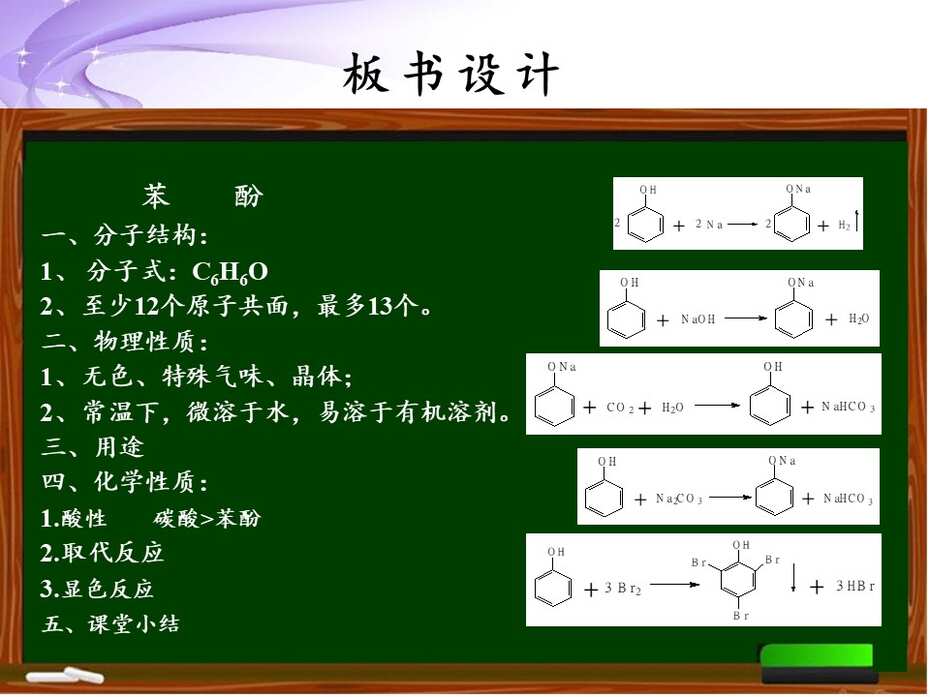

预测性质从结构出发,因为和乙醇有着相同的官能团羟基,两者必有共性,比如说都可与钠反应;于是,我通过设计乙醇溶液,水,苯酚溶液分别和钠反应的实验,让学生真实感受到了两者的差异性,苯酚羟基的活性要明显大于乙醇;再加上钠和水反应实验的对比,不少同学都认为,苯酚是有酸性的。但是,如何证明呢?

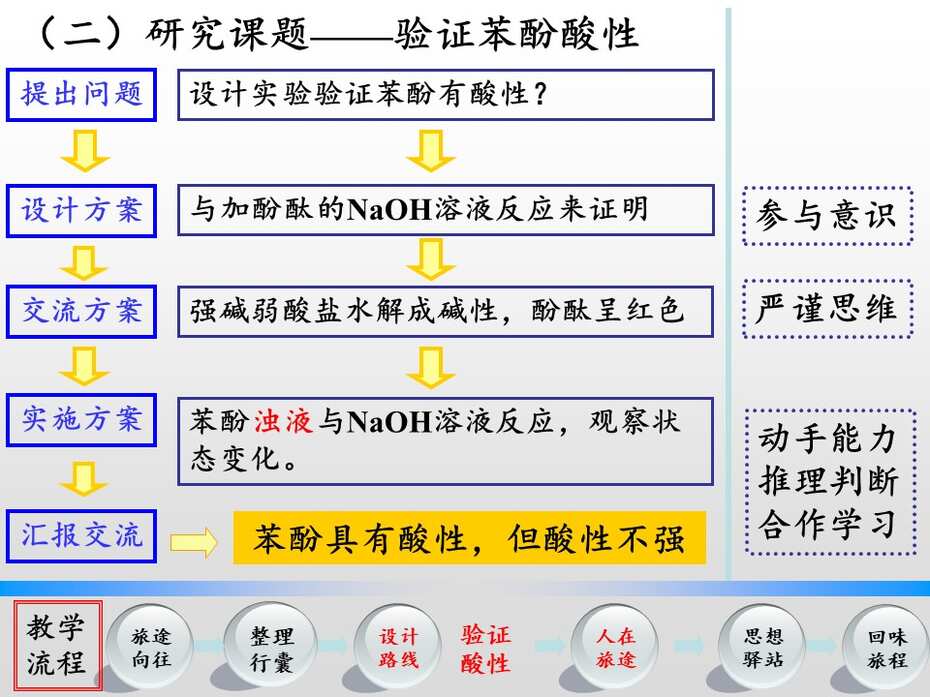

学生的第一反应是想到利用pH试纸或者石蕊试剂来验证,但大家却从实验结果中,产生了认知冲突,随即便有学生提出,可以与加酚酞的NaOH溶液反应来证明吗?我引导他们回顾碳酸钠等溶液中酚酞同样显红色的事实;以红色褪去为依据是不严密的,证明能与碱反应,可直接观察苯酚浊液的状态变化。热烈的讨论充分调动了学生的参与意识,培养了严谨的学习思维;实验后大家得出了这样的结论:苯酚是有酸性的,不过很弱。实验操作也培养了学生的动手能力,推理判断能力,以及与他人合作学习的习惯。

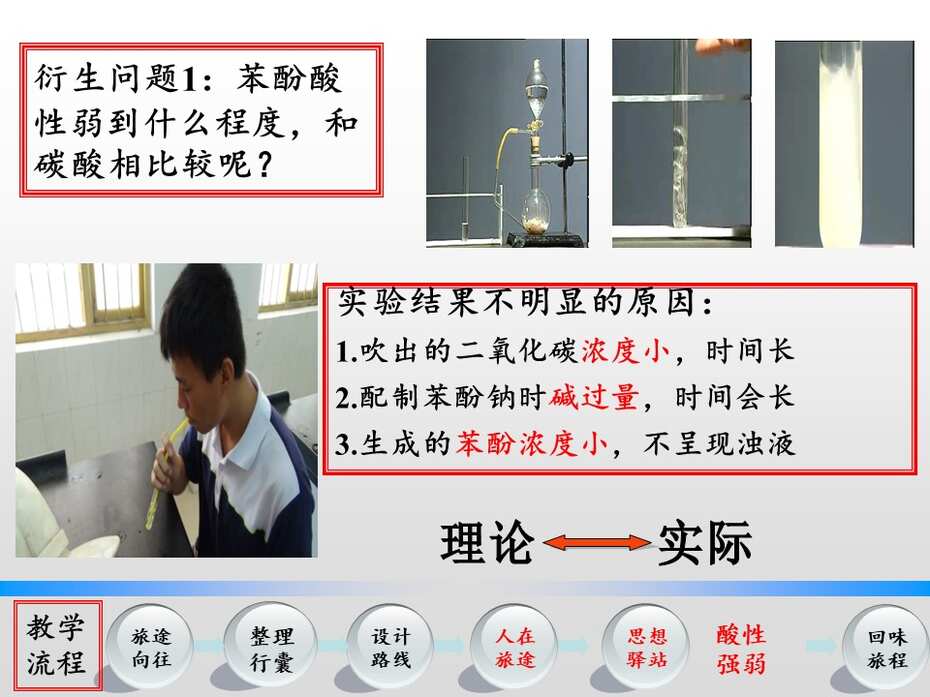

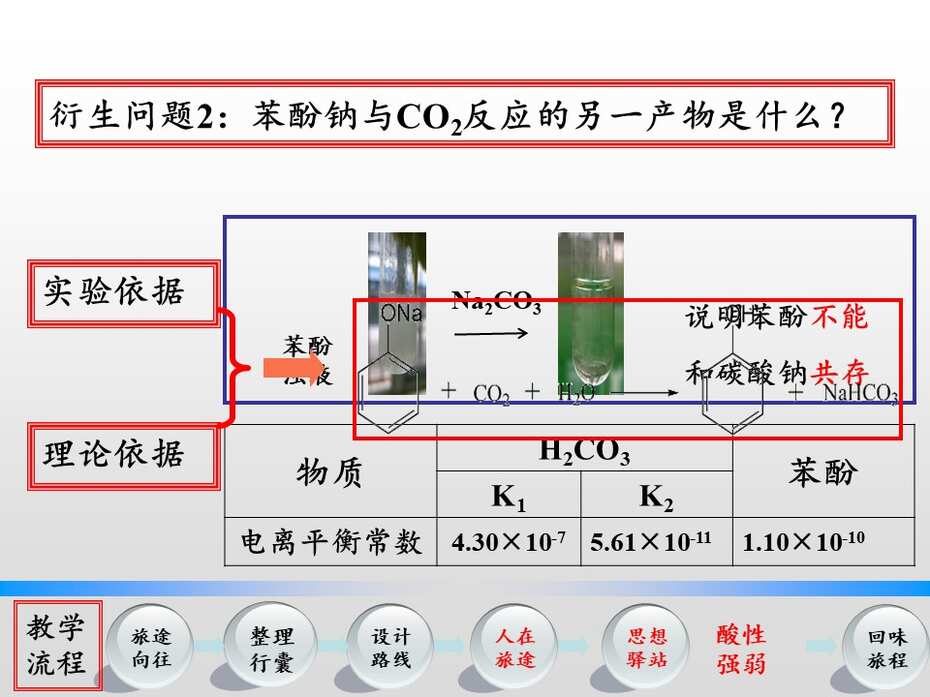

苯酚酸性弱到什么程度,和碳酸相比较呢?这个衍生问题使很多同学马上想到要利用强酸制弱酸来验证,便自然过渡到设计二氧化碳与苯酚钠反应;除了演示装置试验,我还向大家解释了吹入二氧化碳可能现象不明显的原因,让学生体会到理论设计和实际操作中的距离,培养了脚踏实地的科学态度;同时引出第二个衍生问题“反应的另一种产物是什么?”针对争议,我设计从两个方面去引导;首先演示了往苯酚浊液中加碳酸钠的实验,孩子们豁然开朗,又顺势列出了各酸的电离平衡常数,给这由实验得出的结论以坚定的理论依据;彻底解决了这一平日容易出错的知识点。当然,这个过程中还有一段插曲,细心的同学指出合成阿司匹林时,苯酚与氢氧化钠和二氧化碳反应后产物与如今推断出的并不一致,为什么会这样?我很欣慰学生能够有这样的发现,并从反应条件也会决定产物的角度来解释;同学们表示可以理解。我想,自主探究学习带来的不仅是掌握知识,还有利用知识发现问题, 思考问题的能力;告诉学生只要勇于思考和实践,问题就会成为进步的阶梯。

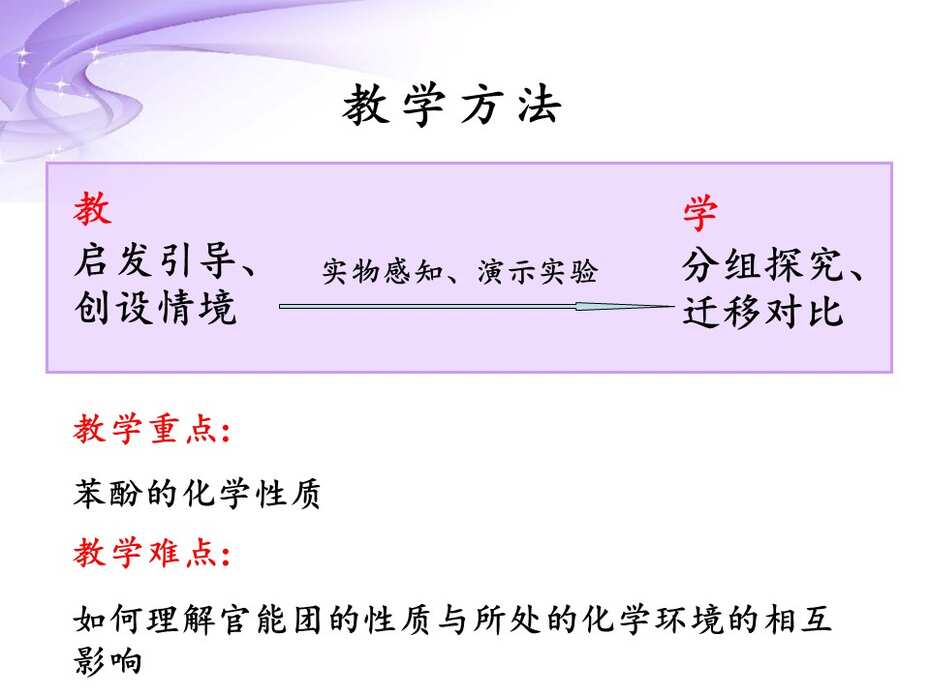

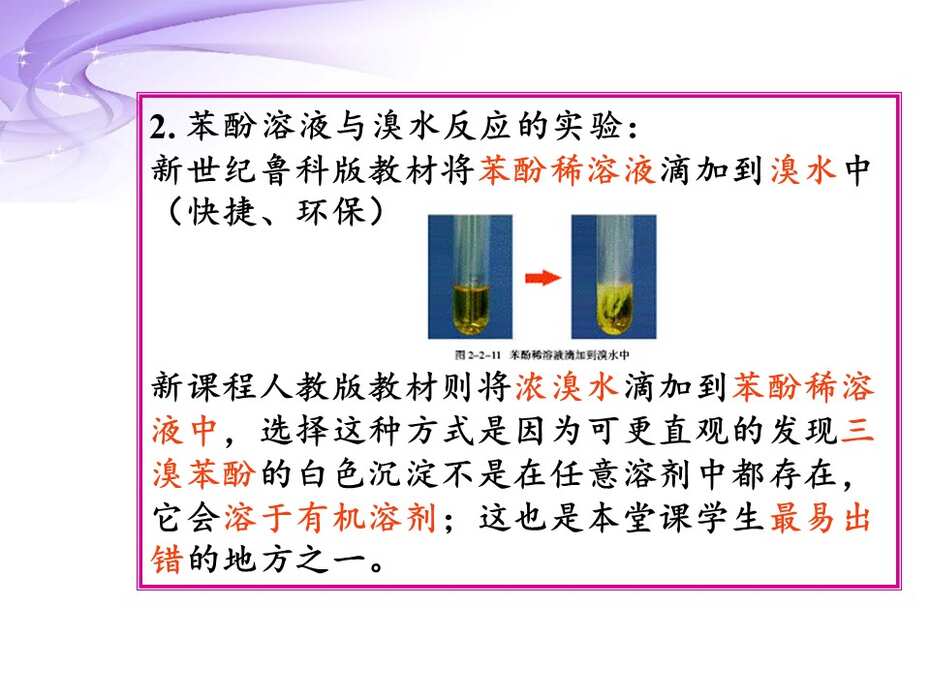

苯酚的酸性让我们联想到要探究羟基对苯环活性的影响。指导学生实验,往苯酚稀溶液中逐滴加入浓溴水;现象很明显,通过对比苯与液溴的反应条件,同学们很容易得出结论,苯酚中的苯环比苯更活泼,且应该和甲苯的取代反应类似,为邻对位的三元取代。如此便验证了羟基对苯环的活化作用,强调了官能团对所处化学环境有影响的结论,顺利突破了本堂课的难点,同时也使学生学会全面的看待问题,更深层次的掌握知识。

除了浓溴水,更加快捷地检验苯酚的存在方式便是显色反应;呼应新课引入,可让学生对这特征反应有了深刻的印象,并以此迁移掌握了其他酚类的检验。

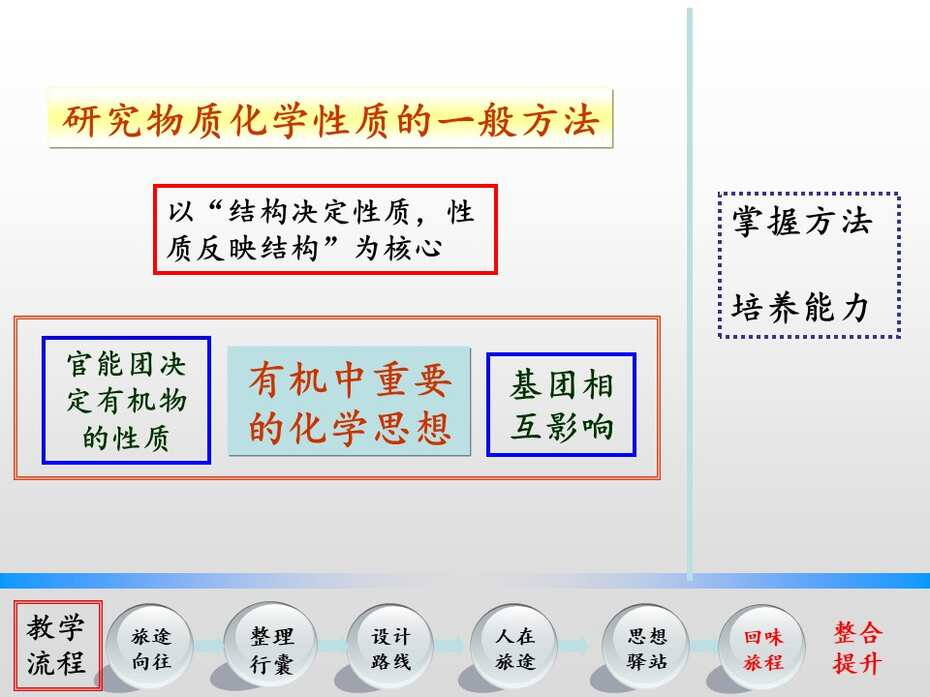

课堂推动到了最后环节,整合提升。围绕着课堂设计,指导学生研究物质性质的方法,是以“结构决定性质,性质反映结构”为核心的;重申了有机化学中的重要思想,让学生掌握学习知识的方法,培养自主探究的能力。

从苯酚用途出发,历经性质探究,最后自然要上升到应用性质的高度;分离含酚废水,是道经典应用题,它将所学知识和实际生产联系起来,进一步培养了利用知识解决问题的能力;也体现化学新课程“从生活走向化学,从化学走向社会”的新理念;