2025年高考化学真题完全解读(广东卷)

u 核心特点与素养导向

情境育人:融合文化传承与科技创新

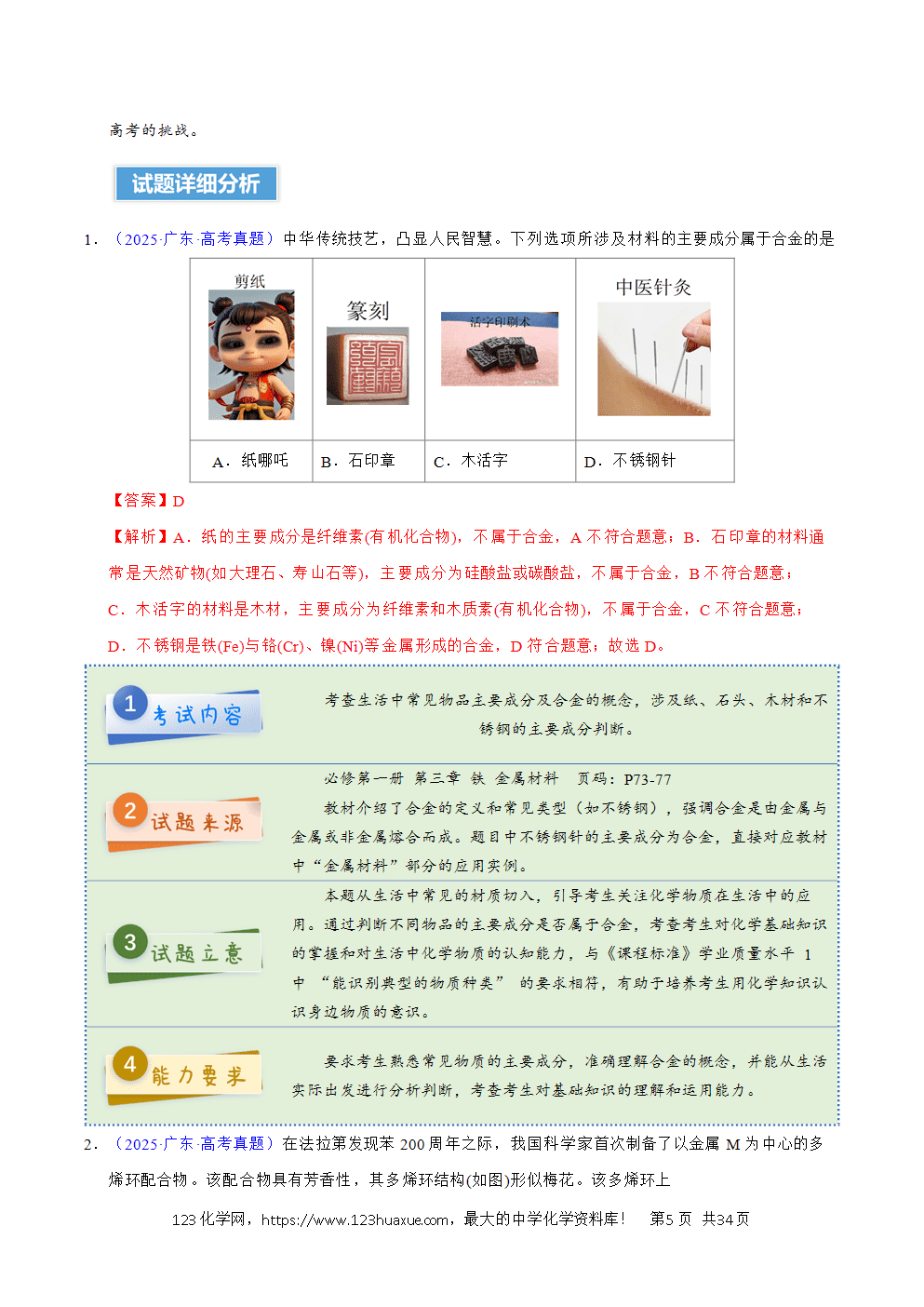

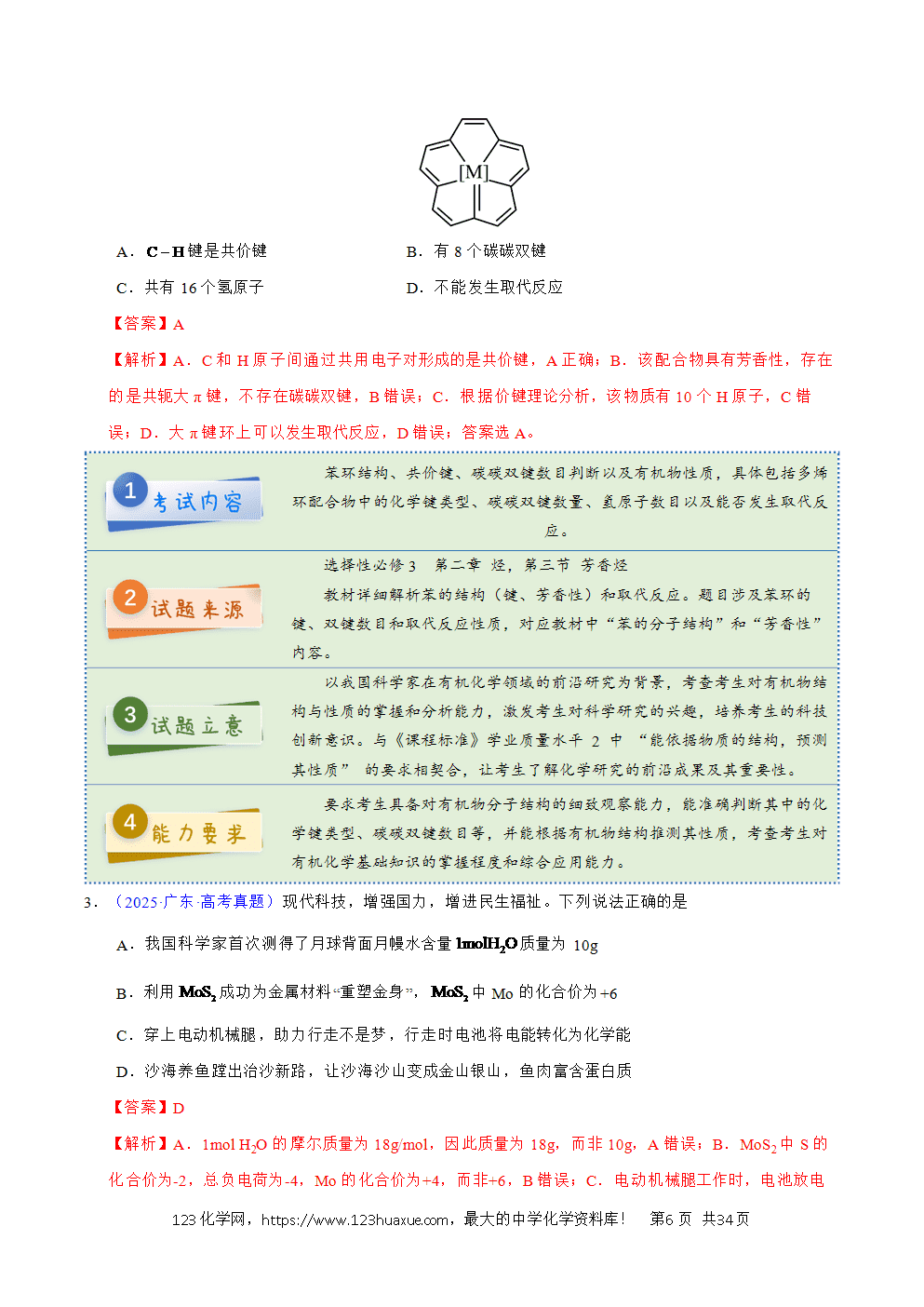

试题精心创设情境,有机融合中华优秀传统文化(如第1题纸哪吒、石印章的材料化学背景)与我国前沿科技成果(如第2题新型配合物制备)。这不仅考查了知识,更潜移默化地渗透了文化自信教育,让学生在真实、有意义的情境中感受化学魅力,激发民族自豪感和学习内驱力。

基础为本:全面覆盖核心主干知识

试题对化学学科的核心概念、基本原理和主干知识(如物质结构与性质、化学反应原理、有机化合物基础、化学实验基础)进行了系统、全面的考查。例如,第3题整合月球地质、金属材料等知识,要求学生精准掌握并迁移应用物质分类、性质及反应的基本概念,体现了知识体系的完整性要求。

素养立意:聚焦关键能力与思维品质

信息获取与加工能力: 如第7题,要求学生从“单质→盐”转化关系的复杂信息流中,快速提取关键物质性质、反应条件等要素,并进行有效整合与推理,体现了对证据推理与模型认知素养的考查。

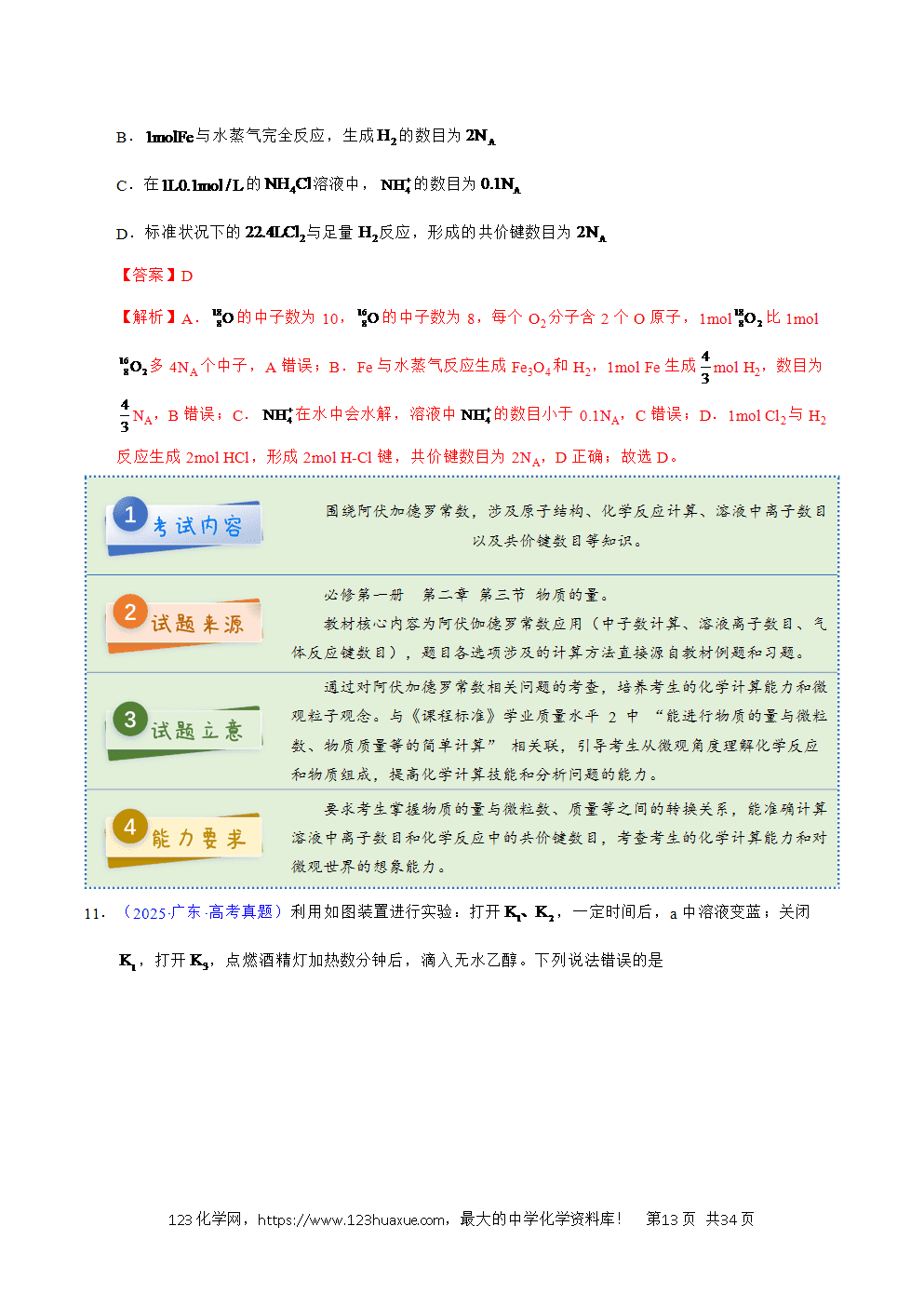

科学探究与创新能力: 第11题借助实验装置图,深入考查学生对实验现象的系统性观察、原理性解释(如还原性强弱判断、反应历程分析),以及对异常现象的批判性思考能力,凸显科学探究与创新意识素养。

综合应用与问题解决能力: 第18题以金属提取真实工艺为背景,综合考查学生运用化学反应速率与平衡、离子反应、分离提纯(萃取)等多维度知识分析实际生产问题(如优化浸取速率、书写复杂离子方程式、阐释分离原理)的能力,体现了变化观念与平衡思想、证据推理与模型认知、科学态度与社会责任的综合要求。

u 命题亮点与价值

情境创新:凸显实验探究与思维深度

试题情境设计新颖且富有启发性。如第15题利用铜丝与溶液反应的巧妙实验,不仅考查学生对反应现象、物质性质的基础理解,更着重引导学生分析反应条件(如浓度)变化对反应进程和产物的影响,体现了变化观念和实验变量控制思想,引导教学回归实验本源,重视探究过程与深度思维。

考查维度:广度深度并重,有效区分选拔

试题既确保了基础知识的广泛覆盖(如第10题对阿伏伽德罗常数相关概念与计算的扎实考查),又设置了具有显著思维深度和综合度的题目以实现区分选拔。例如,第19题围绕钛基催化剂及复杂反应体系(涉及平衡常数、反应历程分析等),深度考查学生对化学反应原理的本质理解、模型建构能力以及对多因素耦合问题的综合分析能力,有效区分不同认知层次的学生。

u 高考命题趋势研判

基于近年高考导向及新课标、新教材、新高考评价体系精神,未来广东高考化学命题将呈现以下趋势:

核心知识考查:聚焦主干,深化理解

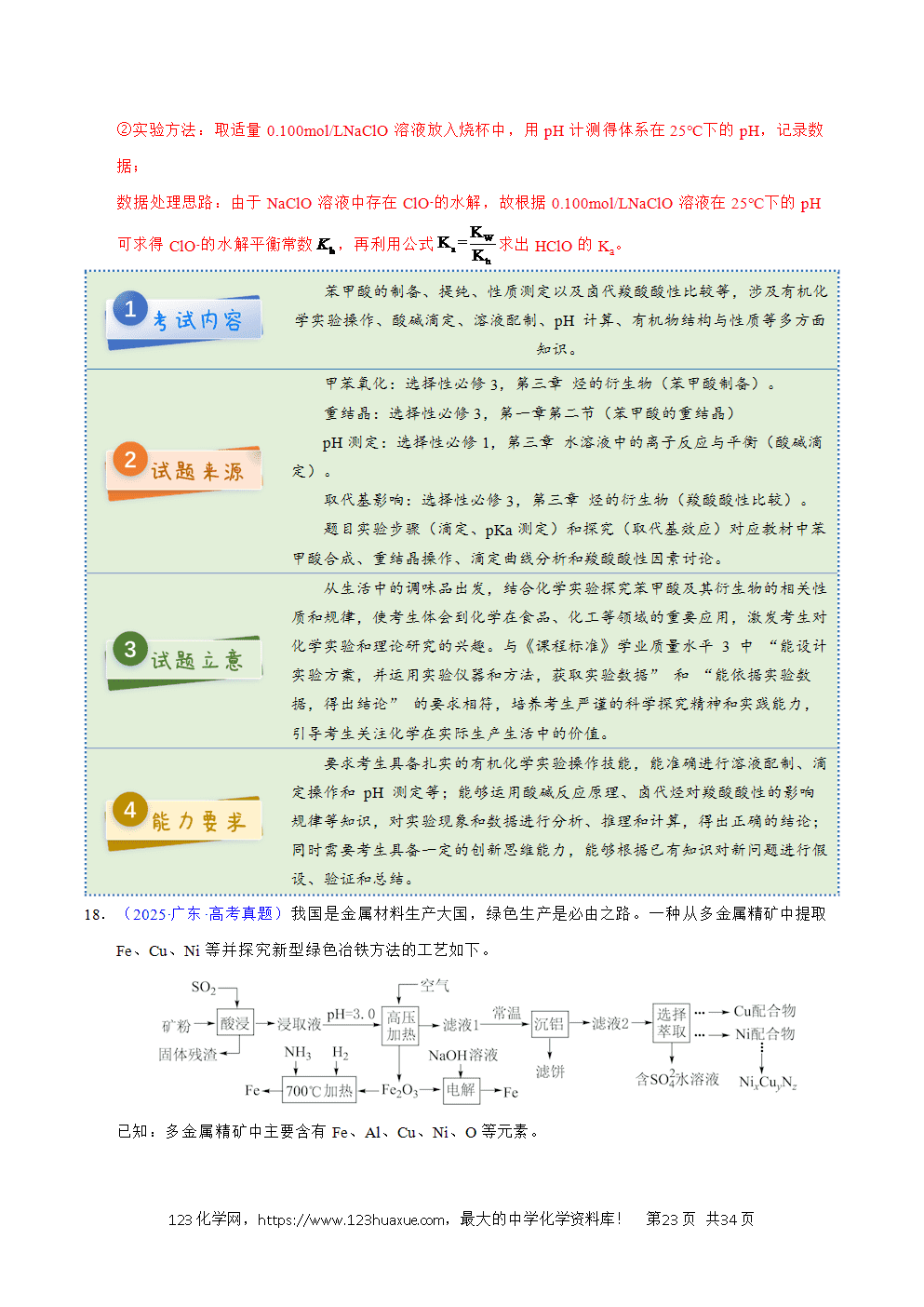

对“物质结构与性质”、“化学反应原理”、“有机化学基础”等核心知识板块的考查将持续强化,要求学生对基本概念、原理有深刻、结构化的理解,并能在复杂情境中灵活迁移应用,避免碎片化记忆。

核心素养考查:多维渗透,高阶导向

对五大化学学科核心素养的考查将更加全面、深入、情境化。尤其会显著加强:

ü 信息深度处理能力: 面对文本、图表、数据、装置图等多元化、高密度信息的提取、转化、整合与应用。

ü 模型认知与证据推理能力: 运用化学模型(如平衡模型、反应机理模型)解释现象、预测结果,并基于证据进行严谨的逻辑推理和论证。

ü 科学探究与创新思维: 强调完整的探究过程考查(提出问题→设计实验→实施与观察→分析解释→评价反思),鼓励批判性质疑和非常规思路。

ü 科学态度与社会责任: 在解决与资源、环境、能源、健康等重大社会议题相关的化学问题中,体现绿色化学理念、可持续发展观和社会责任感。

情境应用考查:真实复杂,价值引领

试题将更紧密、更深度地结合国家发展战略(如“双碳”目标、新能源新材料、高端制造、生命健康)及生产生活实际(如环境保护、食品安全、医药卫生)。通过真实、前沿、复杂的情境,考查学生运用化学原理解释现实世界、解决真实问题的能力,深刻体现化学学科的应用价值与育人功能。

实验探究考查:能力升级,过程为重

实验题的综合性、探究性和开放性将进一步提升。淡化单纯操作记忆,聚焦:

ü 实验方案设计与评价: 设计合理实验解决特定问题,评估方案的可行性、安全性、绿色化。

ü 实验原理深度分析: 理解装置原理、变量控制、误差来源。

ü 证据推理与结论形成: 基于实验现象和数据,进行合理解释、推导结论、反思异常。

ü 数字化实验与创新探究: 引入传感器、数据采集等现代技术手段,考查对新方法、新仪器的理解和运用能力。

(一) 固本强基:构建结构化知识体系

深耕教材,系统梳理: 引导学生精读细研教材,透彻理解核心概念、原理的内涵与外延(如平衡常数K与Q的关系、电化学中的电极电势驱动思想)。构建以核心概念为节点、知识间内在联系为脉络的结构化、网络化知识体系,确保知识无遗漏、理解无盲区。

强化辨析,深化理解: 针对易混淆概念(如电离与水解、原电池与电解池、各类平衡常数)、理论模型(如碰撞理论、过渡态理论),通过专题辨析、变式训练、错例归因等方式,深化本质理解,提升概念迁移能力。

规范表达,精准用语: 严格要求化学用语(化学式、方程式、离子方程式、电极反应式、结构简式、电子式等)的规范性、准确性、完整性,强化科学、严谨的表达习惯,避免非智力因素失分。

(二) 素养提升:发展高阶思维与关键能力

强化信息处理专项训练:

广设情境,精炼信息: 引入科研论文摘要、技术专利、工艺流程图、复杂数据图表(如滴定曲线、光谱图、动力学曲线) 等素材,进行高强度、针对性训练。

聚焦转化,提升效能: 训练学生快速定位关键信息,有效剔除干扰信息,并能将非化学信息(如文字描述、数据)精准转化为化学语言和认知模型进行应用。

深化分析与推理能力培养:

模型建构与应用: 强化运用平衡移动原理、电化学模型、反应机理模型、结构决定性质模型等分析和预测化学变化。

证据推理链训练: 设计需多步推理、逻辑严密的问题(如基于实验现象推测物质、基于数据变化推断反应历程),培养学生基于证据进行合理假设、严密论证、得出结论的思维习惯,提升批判性思维能力。

宏微结合与变化观念: 加强从宏观现象(颜色变化、气体产生、沉淀溶解) 联系微观本质(粒子行为、化学键变化、能量变化) 的思维训练,深化变化观念与平衡思想。

全面提升实验探究素养:

超越操作,聚焦思维: 实验教学重心从操作步骤记忆转向探究思路形成、方案设计优化、现象深度解释、误差系统分析、结论科学归纳。

强化设计性与探究性: 增加开放性实验课题(如“探究影响XX反应速率的因素并设计验证方案”、“比较不同催化剂对XX反应的效能”、“测定某样品中XX成分的含量”),鼓励学生自主提出问题、设计变量、优化步骤、处理数据、评估结论。

引入数字化实验: 适当引入传感器(pH、电导率、温度、压强)等数字化实验手段,培养学生处理、分析实时动态数据的能力,适应高考新趋势。

(三) 价值引领:紧密联系实际与科技前沿

深挖生活与社会议题: 将化学知识置于环境保护(如污水处理、固废资源化)、能源开发(如电池技术、制氢储氢)、材料创新(如半导体、高分子)、生命健康(如药物合成、代谢分析)、食品安全等真实背景中,引导学生运用化学视角观察世界、解释现象、参与讨论,深刻体会化学的社会价值,培养社会责任感。

追踪科技前沿动态: 常态化引入我国及全球在化学及相关交叉领域(如合成生物学、纳米科技、人工智能辅助化学)的最新突破性成果作为教学案例或试题素材(如新型催化剂、碳捕获技术、生物基材料)。拓宽学生视野,激发科研兴趣,感悟创新精神,理解化学在推动科技进步和国家发展中的核心作用。

(四) 实验为本:强化实践与探究能力

规范基础,保障安全: 持续强化基本实验操作(仪器规范使用、药品安全取用、装置气密性检查、实验安全意识)的规范性、熟练度训练,为探究活动打下坚实基础。

深化探究,鼓励创新:

ü 变验证为探究: 将部分验证性实验改造为探究性课题。

ü 强化方案设计: 系统训练学生根据探究目标,独立设计实验方案(包括原理、仪器试剂、步骤、预期现象与结论、安全环保措施),并进行可行性、优化性评估。

ü 重视异常分析: 引导学生关注、记录并科学分析实验中的异常现象,培养发现问题、解决问题的能力。

ü 提升数据处理: 加强运用数学方法(如作图、线性拟合、误差计算)处理、分析实验数据,并基于数据得出可靠结论、反思实验过程的能力。

ü 鼓励创新设计: 在条件允许下,支持学生进行小课题研究,尝试改进实验装置或方法,培养创新思维与实践能力。

总结:

2026届备考应以《课程标准》和高考评价体系为纲,深刻理解“核心价值、学科素养、关键能力、必备知识”的考查要求。教学需实现从“知识传授”向“素养培育”的转型,通过创设高质量情境、深化思维训练、强化实验探究、紧密联系实际,全面提升学生的化学学科核心素养和综合应考能力,有效应对新高考的挑战。