2025年高考化学真题完全解读(陕晋宁青卷)

u 试题特点

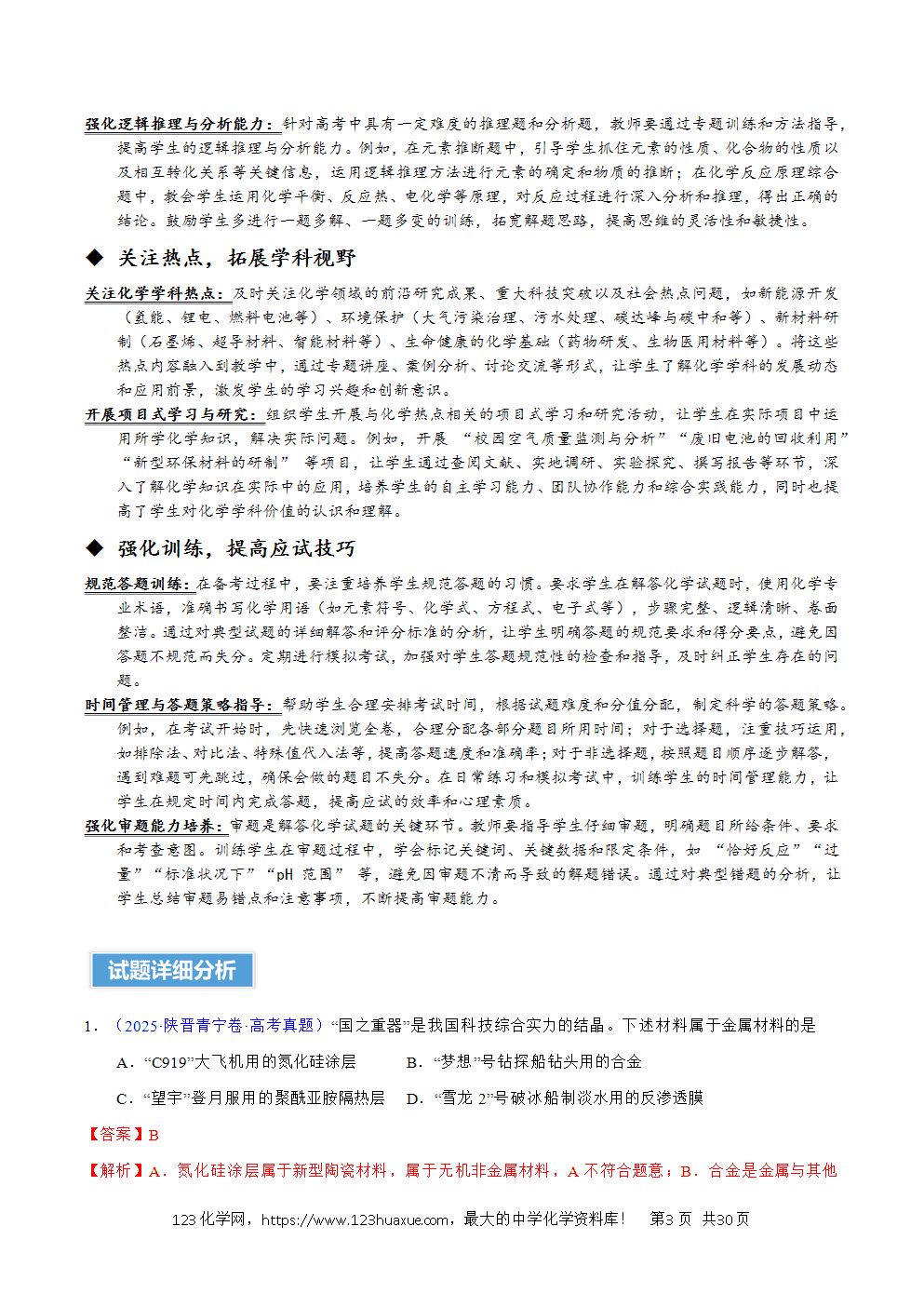

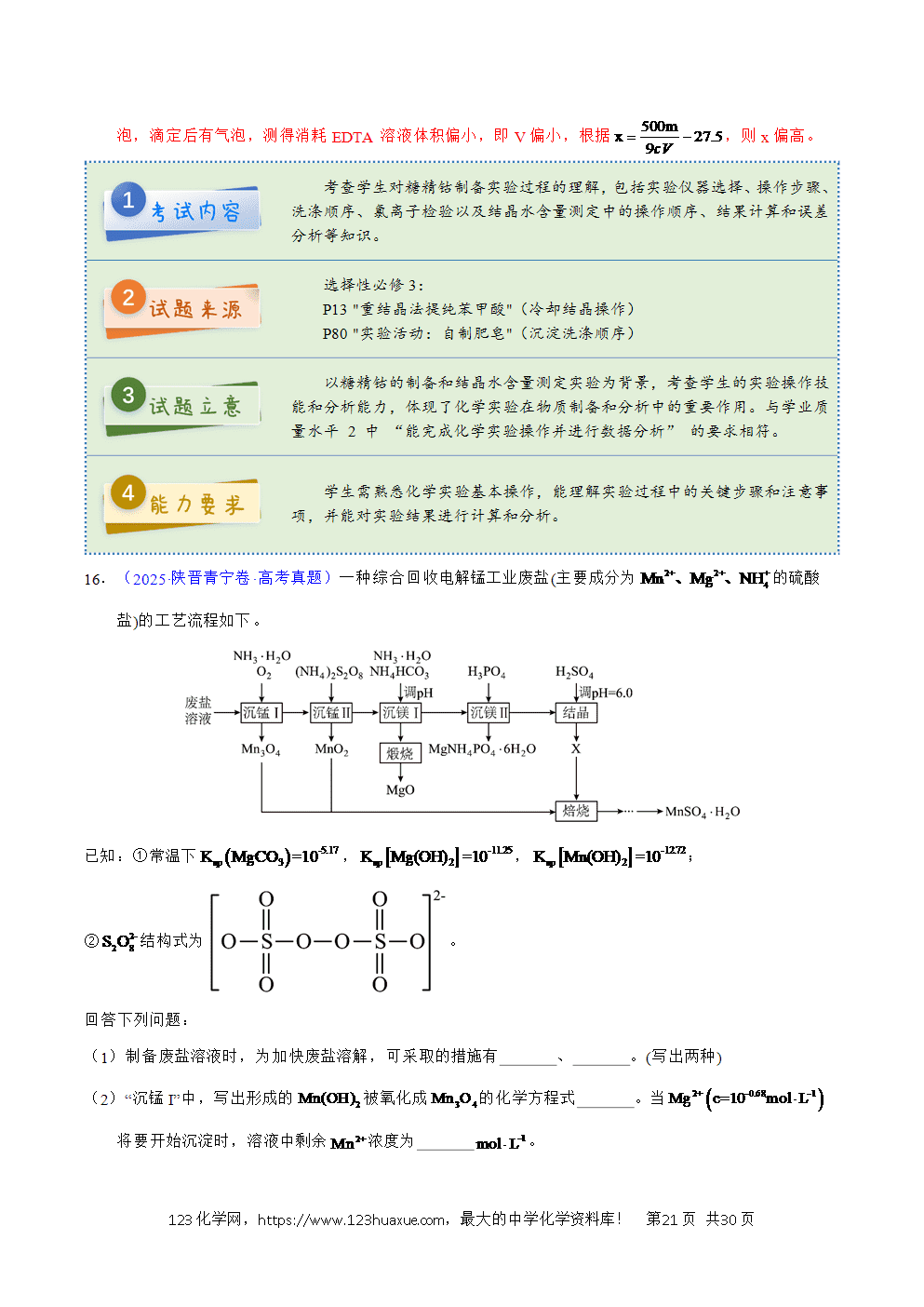

知识点覆盖面广:试题涵盖了高中化学的核心知识模块,包括物质的分类与性质、化学用语、化学反应原理、元素化合物、有机化学、化学实验、化学计算等。如第 1 题涉及金属材料的判断,第 3 题考查物质性质与用途对应关系,第 18 题则为有机合成路线等,确保了对高中化学主干知识的全面考查,体现了知识的综合性。

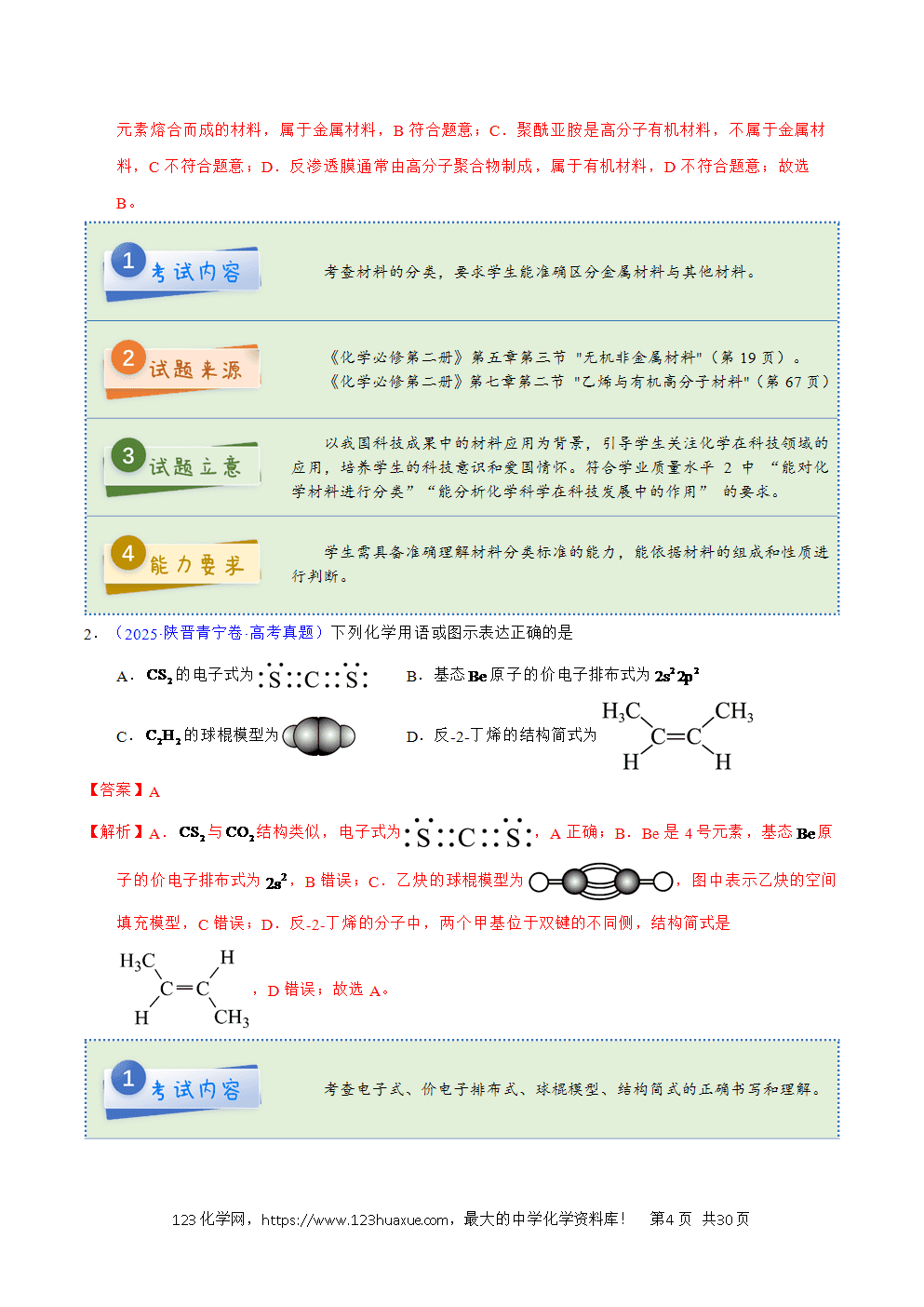

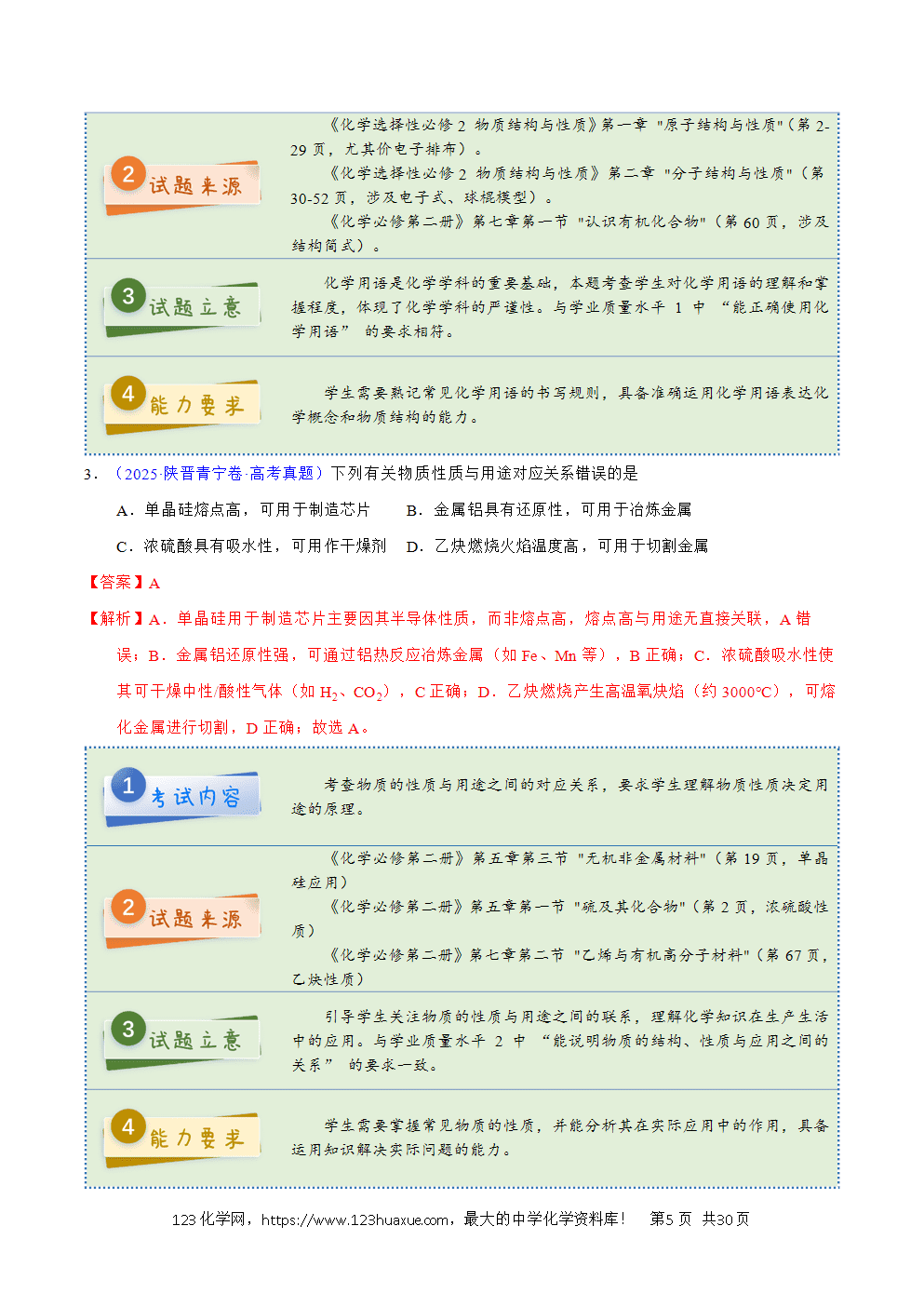

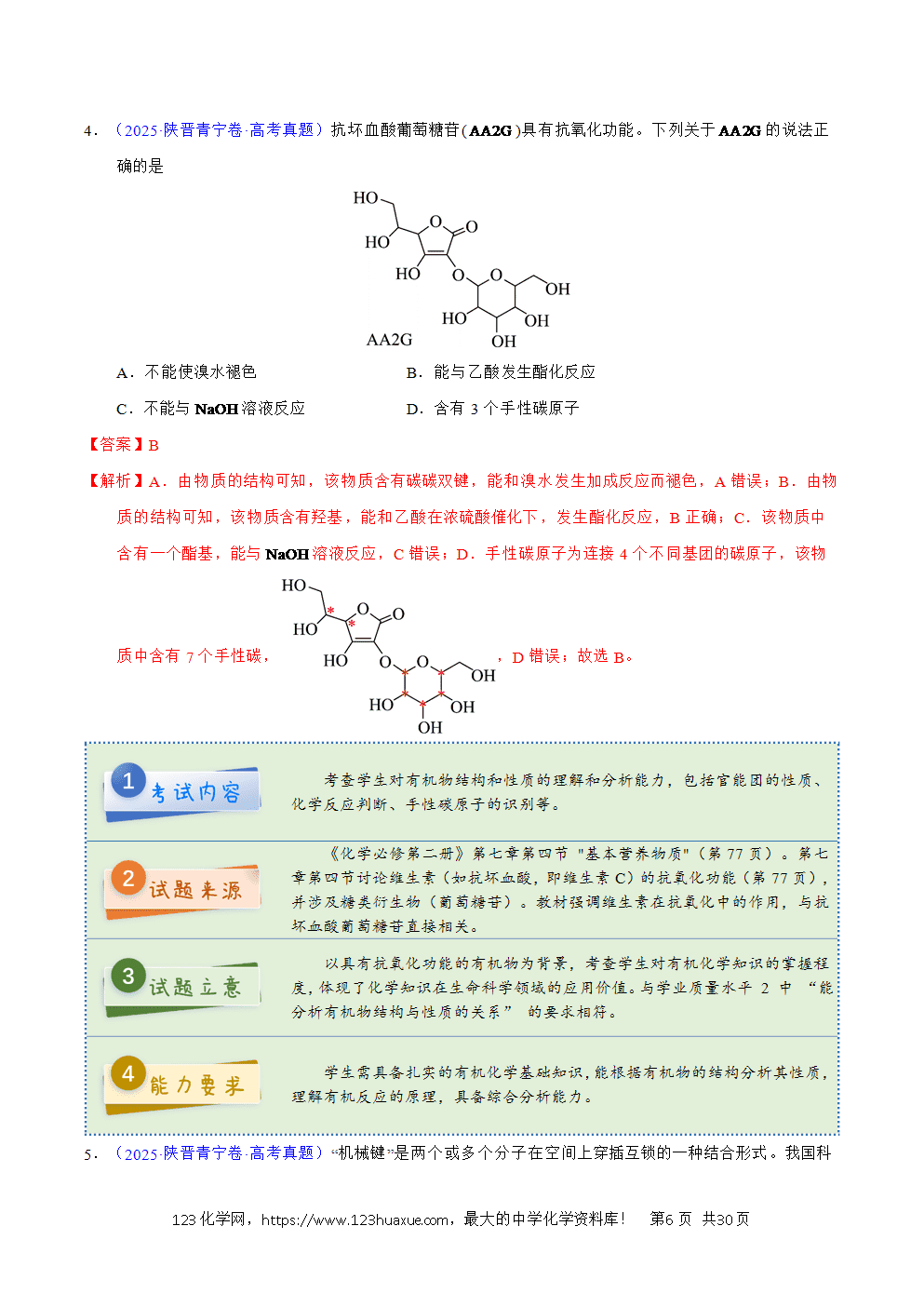

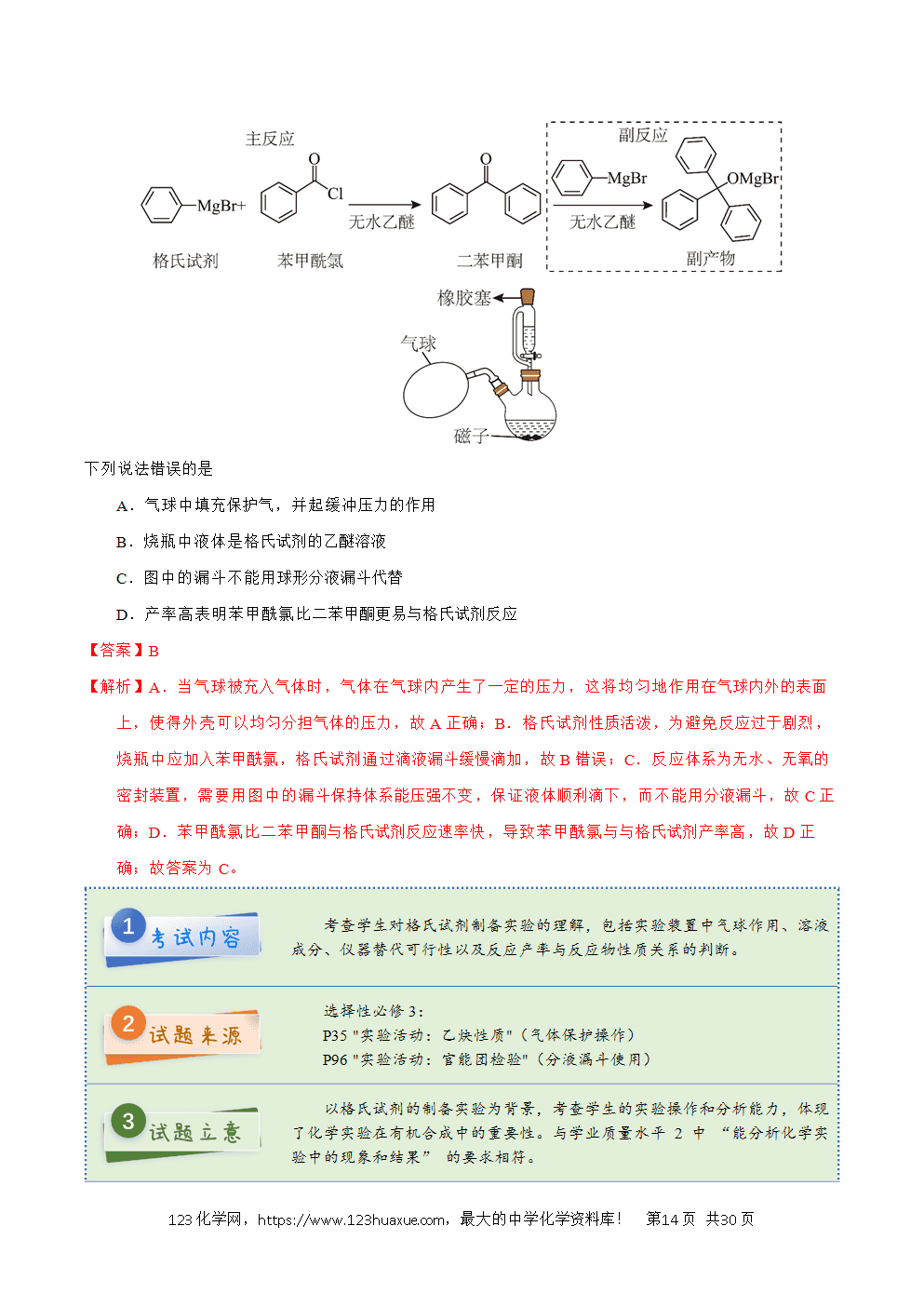

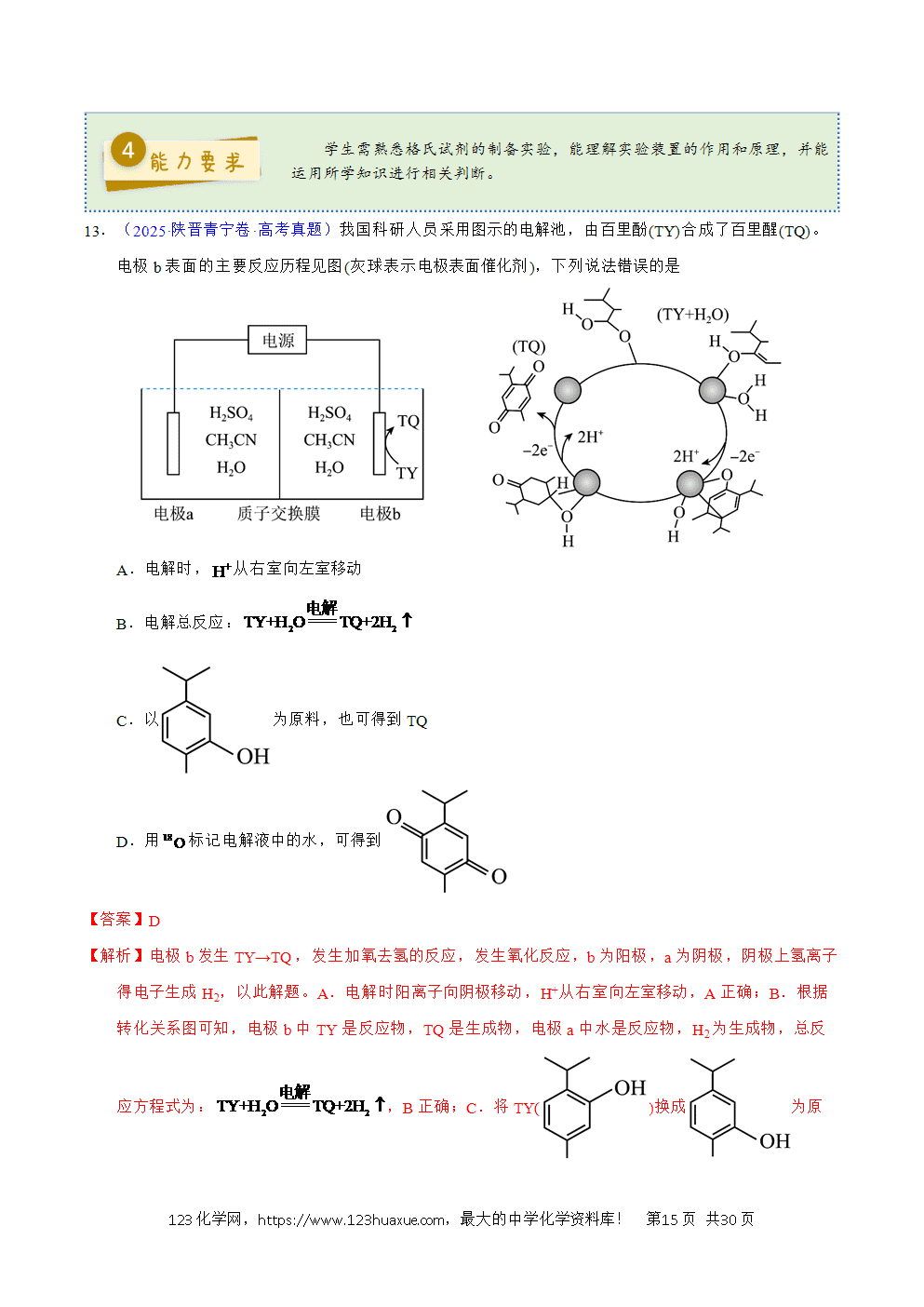

难度层次分明:试题难度设置合理,既有基础题如第 2 题化学用语或图示表达正确性判断、第 4 题抗坏血酸葡萄糖苷性质判断等,考查学生对基本概念、原理的掌握;也有一定难度的题目,如第 13 题电解池中百里酚合成百里醒的原理分析、第 17 题 CO₂/N₂ 循环相关反应的热力学及动力学计算与分析等,可有效区分不同层次学生的能力水平,符合高考选拔性考试的要求。

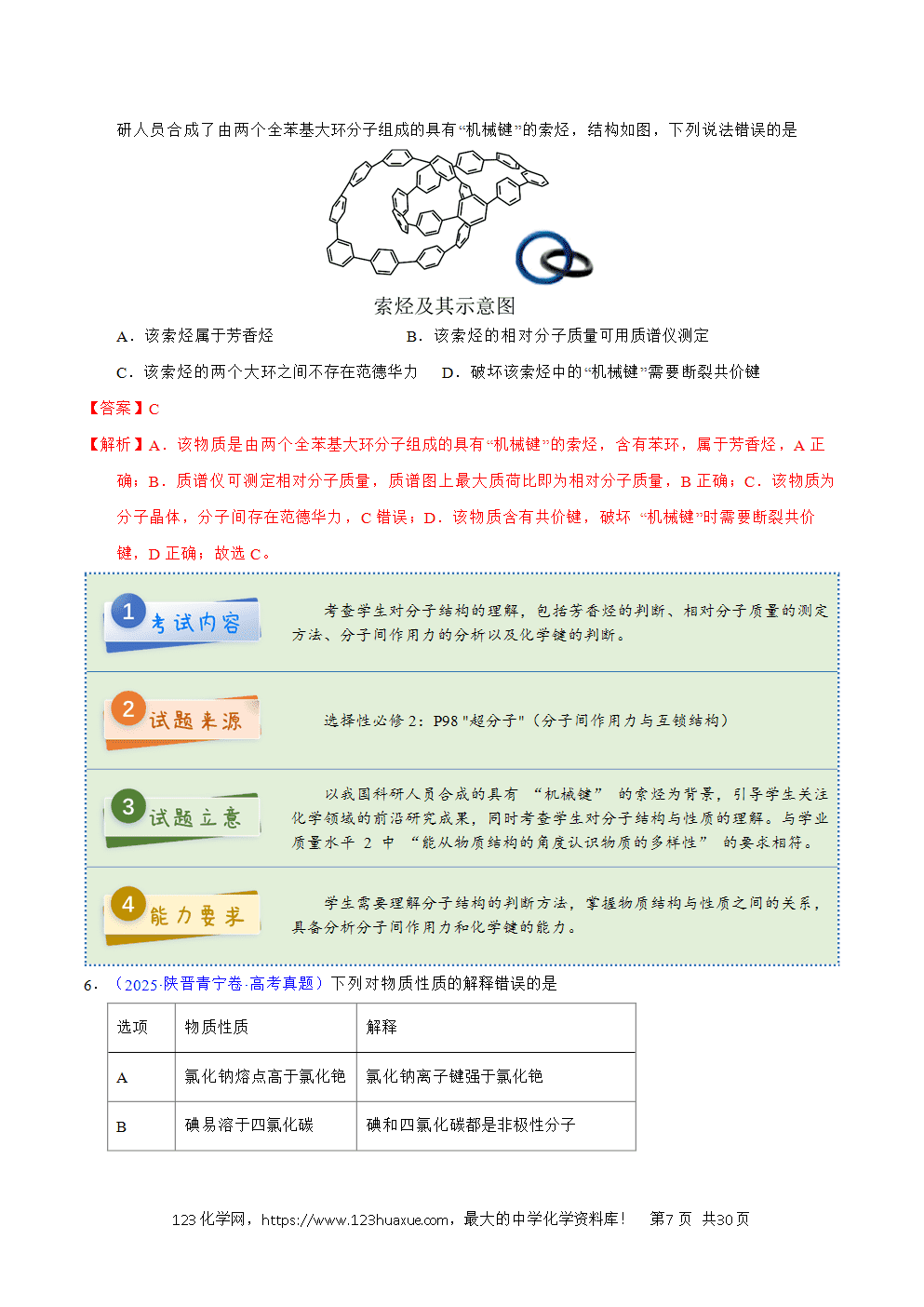

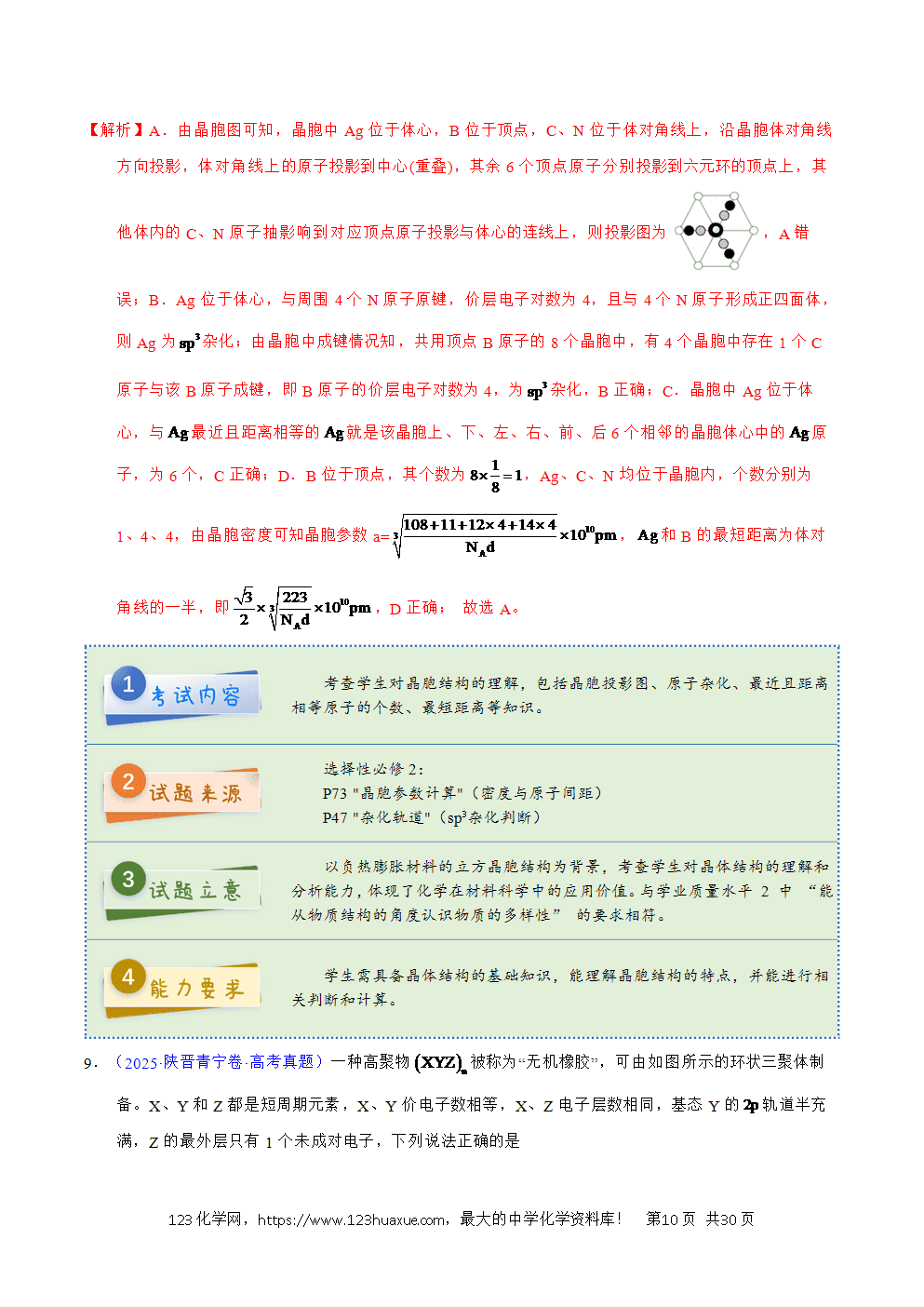

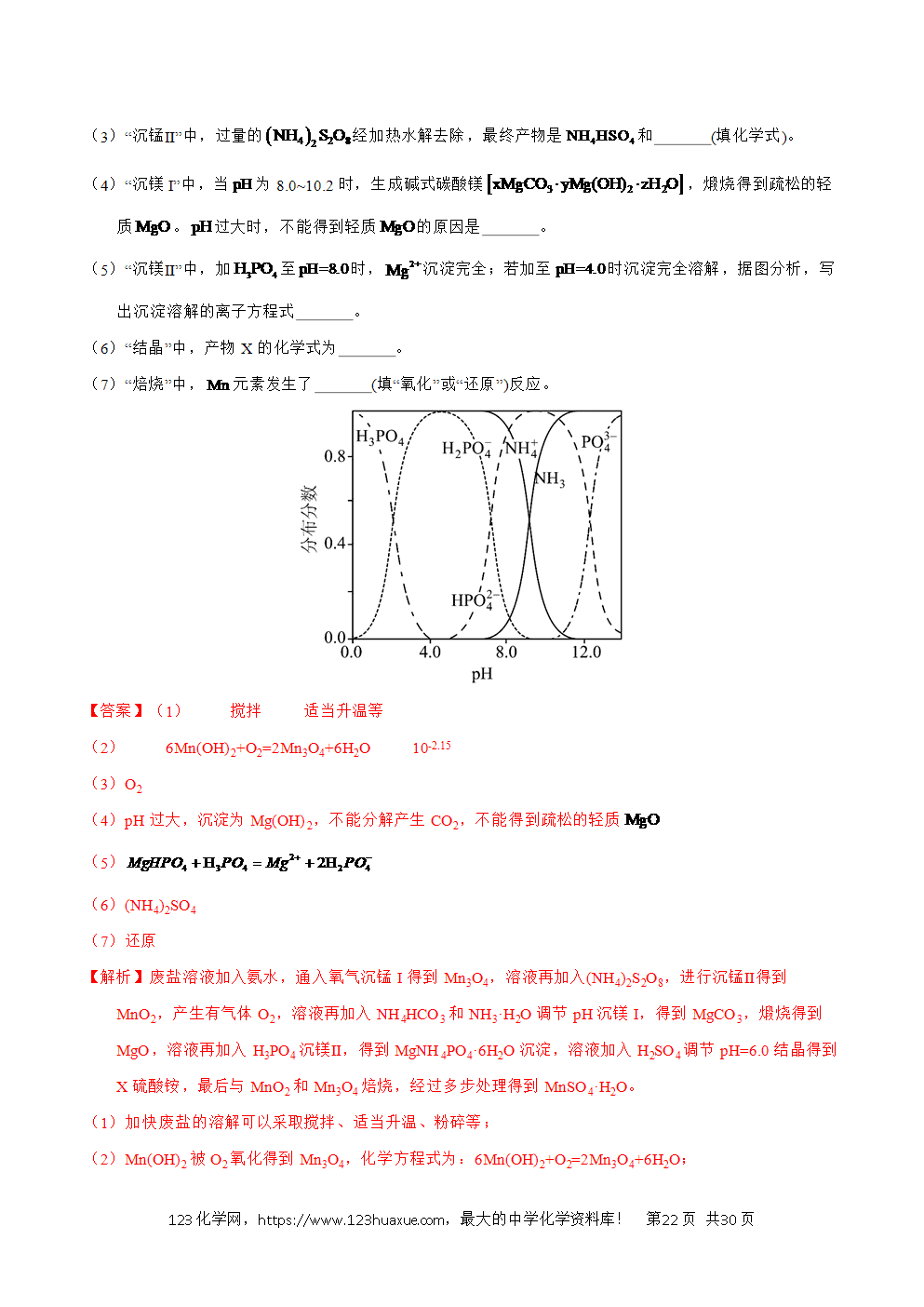

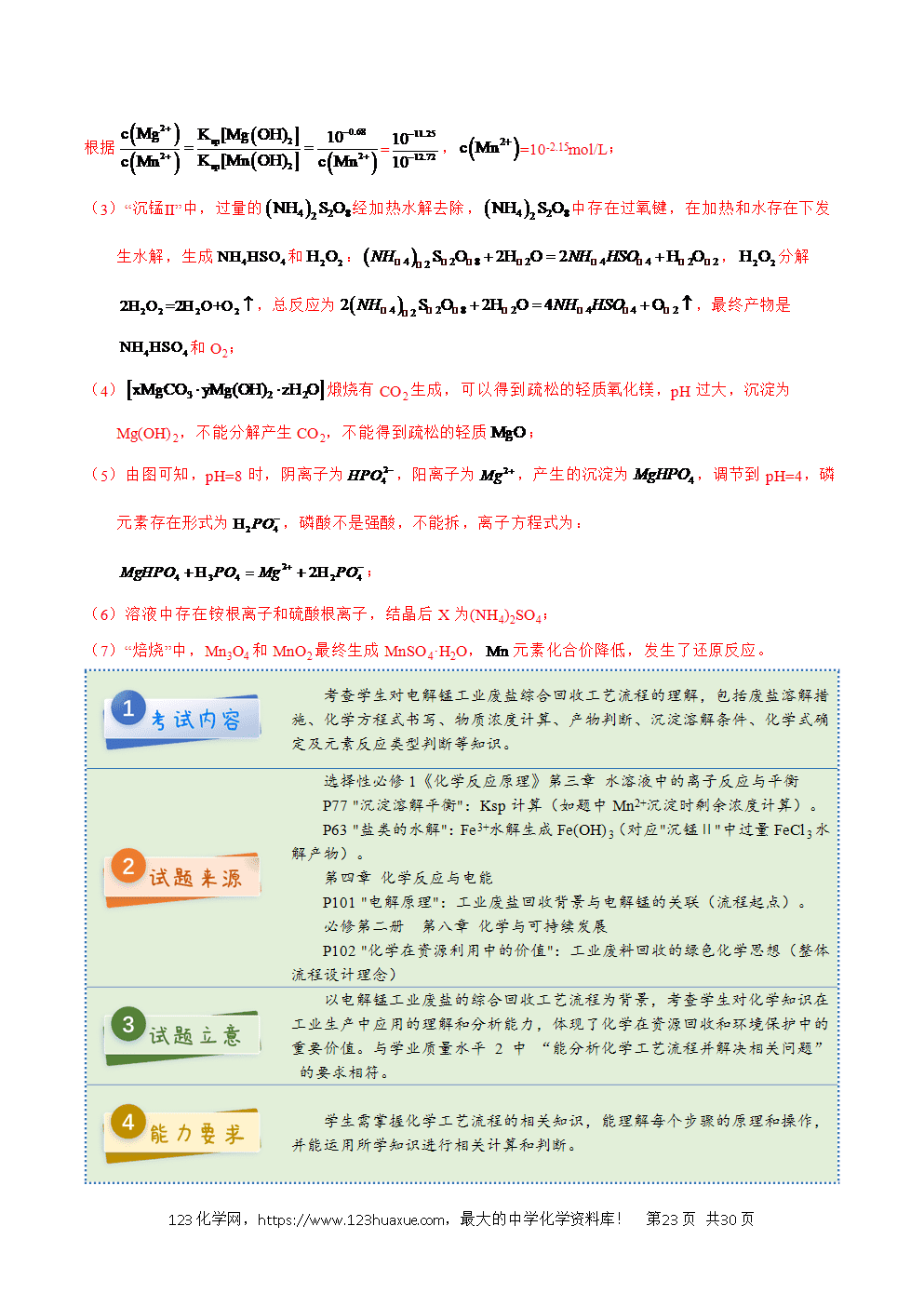

联系实际与前沿科技:多道题目融入了实际生产生活以及前沿科技背景。例如第 1 题提及的 “国之重器” 相关材料、“机械键” 索烃的合成(第 5 题)、负热膨胀材料晶胞结构(第 8 题)、电解锰工业废盐综合回收工艺(第 16 题)、CO₂/N₂ 循环捕获及转化(第 17 题)、新药凯普拉生合成(第 18 题)等。这不仅使试题更具时代感和应用性,也让学生感受到化学学科在实际中的重要作用,引导学生关注化学与科技、社会的紧密联系,激发学生学习化学的兴趣和责任感。

考查能力全面

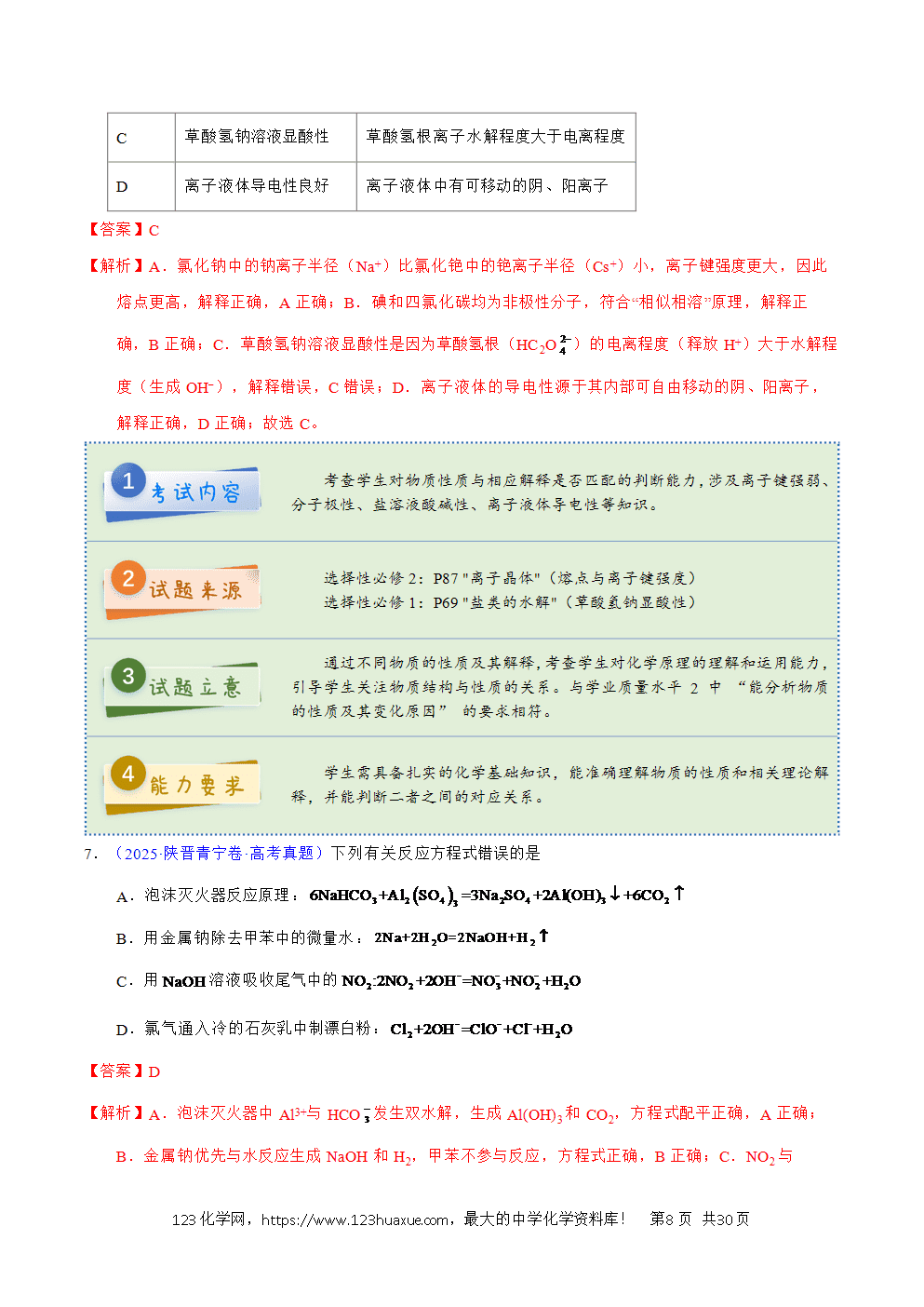

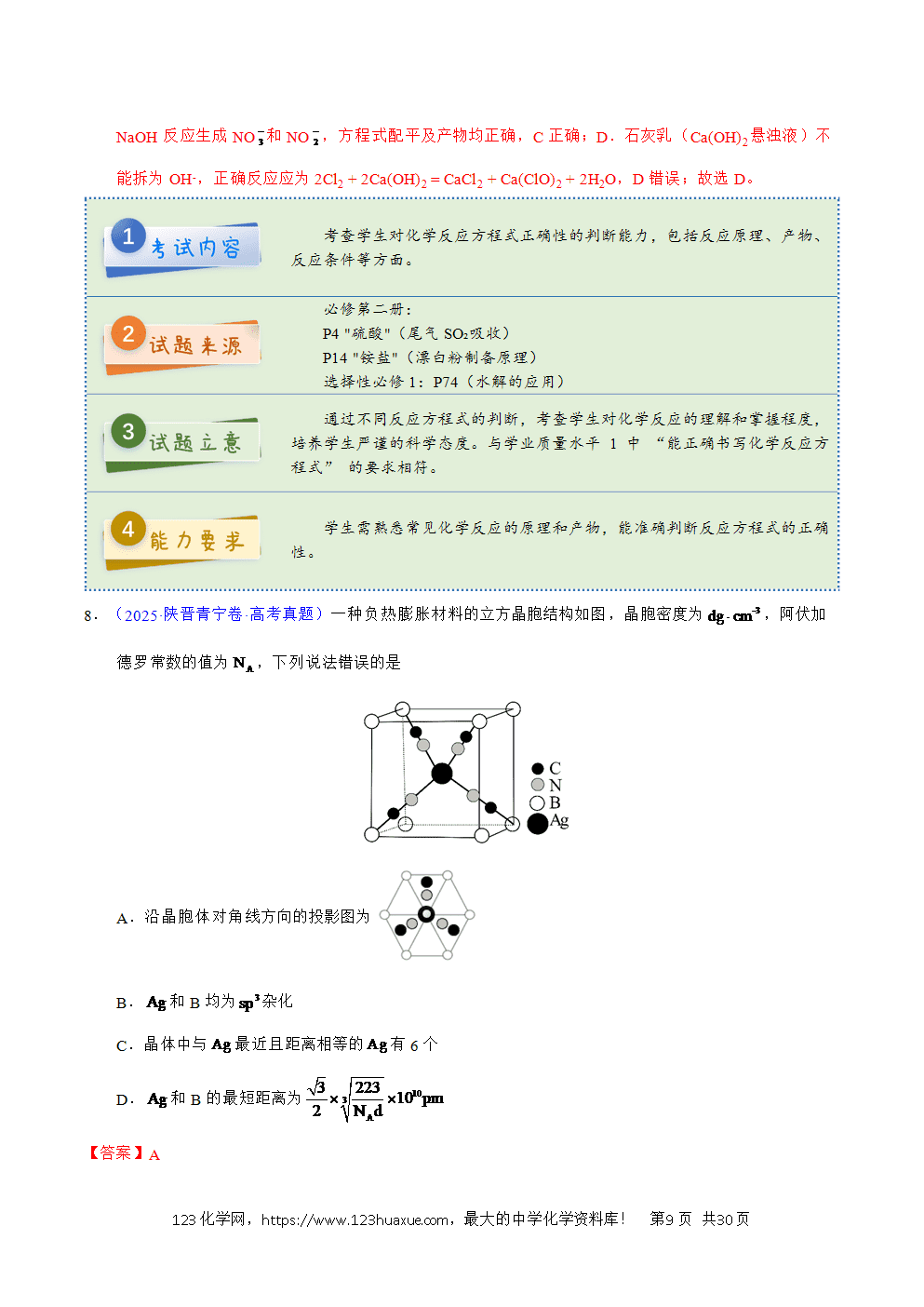

理解与记忆能力 :如第 6 题物质性质解释正误判断、第 7 题反应方程式正误判断等,要求学生准确记忆并理解化学概念、原理、物质性质等基础知识。

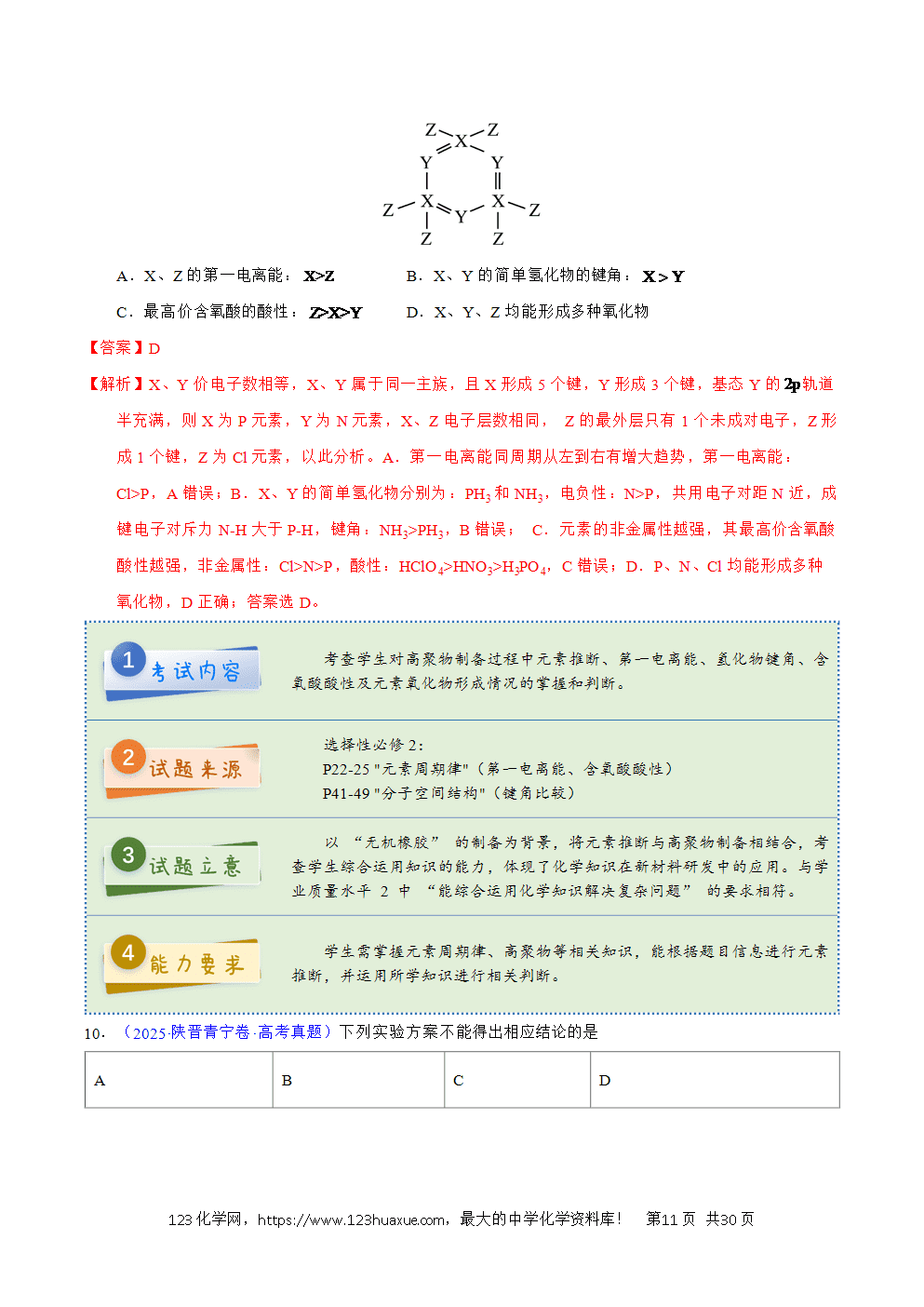

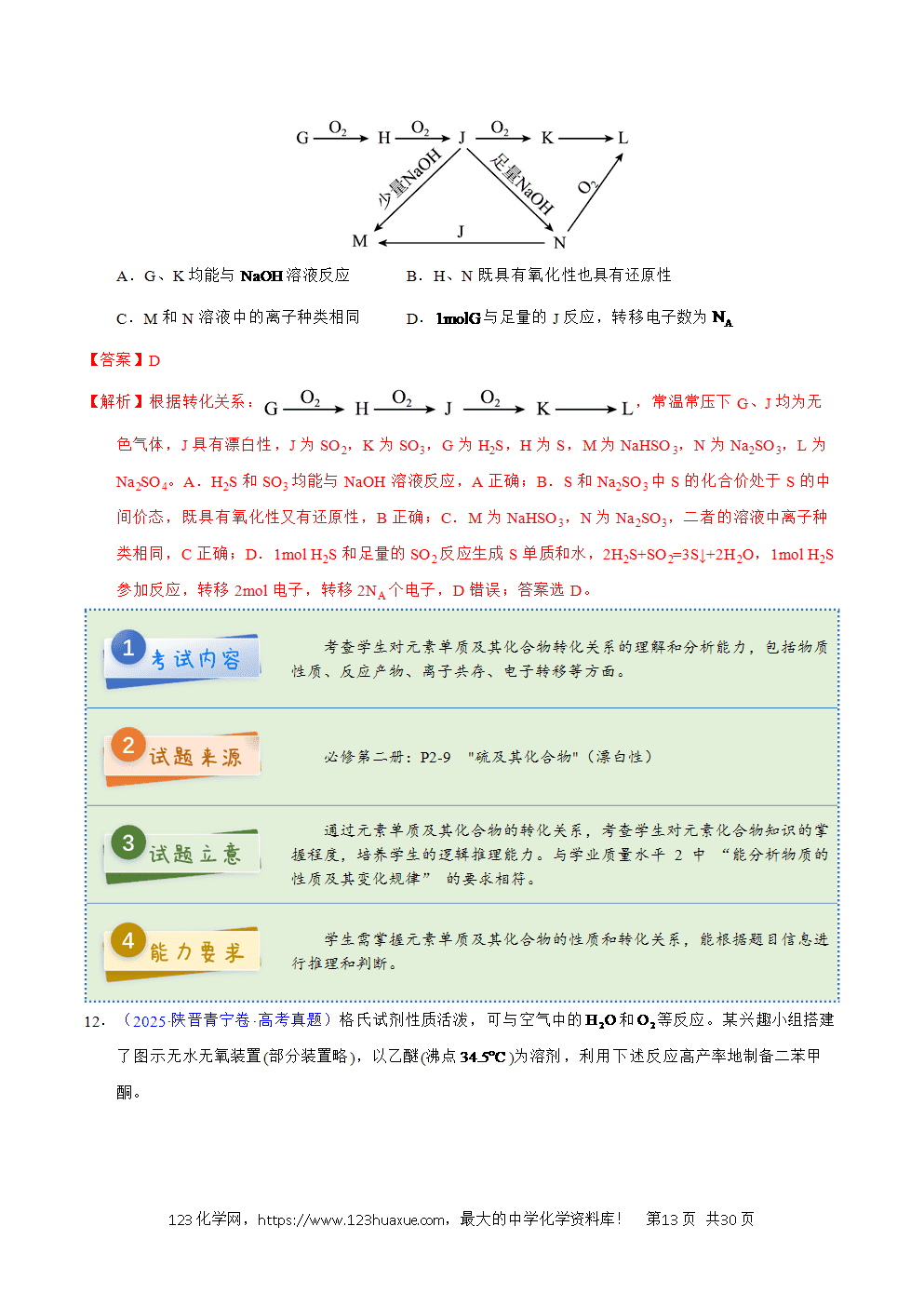

分析与推理能力 :第 9 题高聚物的制备及相关元素性质判断、第 11 题元素单质及其化合物转化关系分析等,需要学生根据题目所给信息,运用逻辑推理对物质结构、性质、反应规律等进行深入分析和推断。

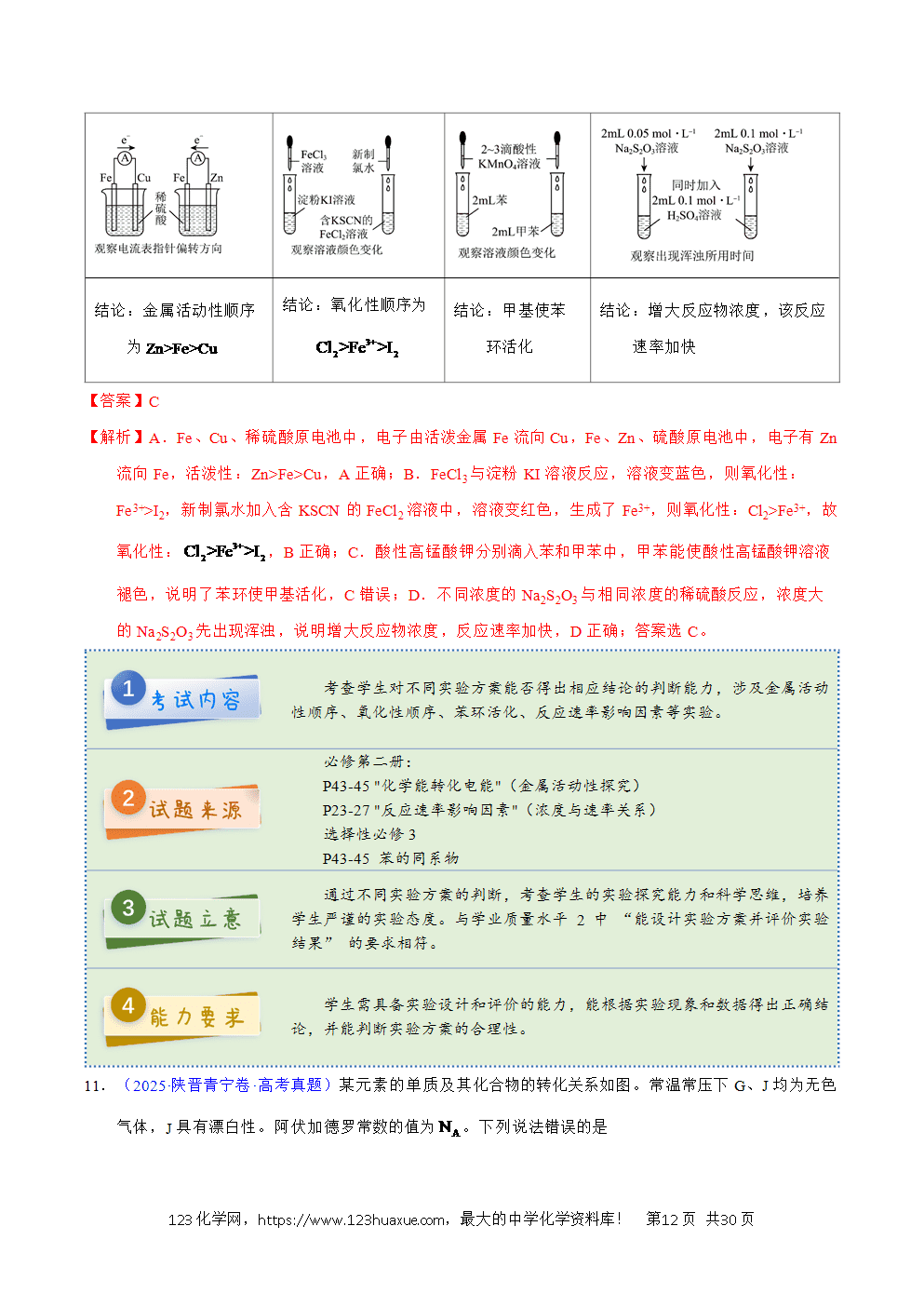

实验探究能力 :第 10 题实验方案与结论判断、第 15 题糖精钴制备及结晶水含量测定实验等,考查学生对实验原理、操作步骤、现象观察、数据处理以及误差分析等方面的掌握程度,体现了化学实验在培养学生科学探究能力方面的重要性。

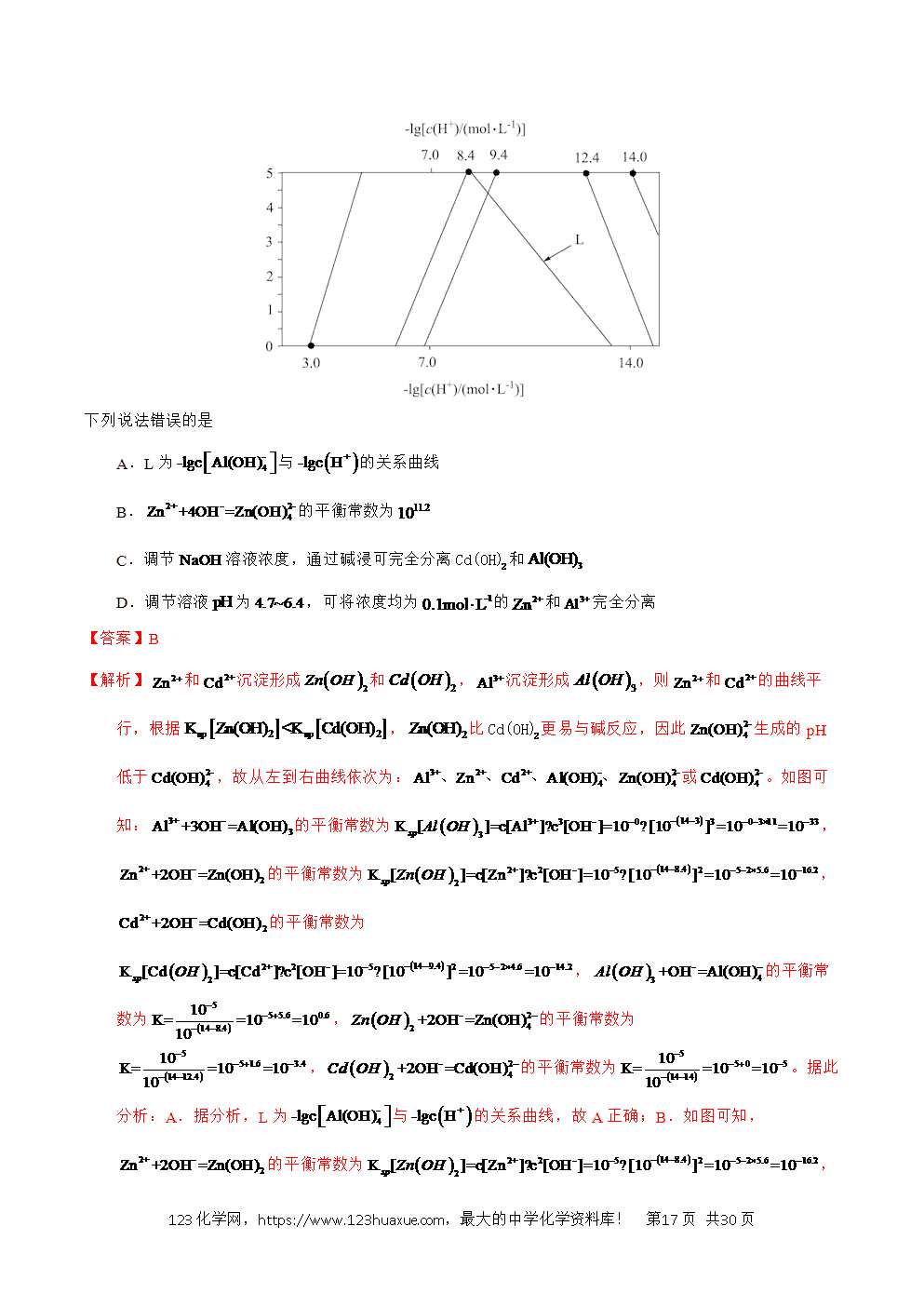

计算与数据处理能力 :第 14 题沉淀溶解平衡相关计算、第 17 题热化学计算以及平衡转化率和选择性分析等,要求学生具备扎实的化学计算基础和对数据的分析处理能力,能够准确运用相关公式和原理进行定量分析。

u 命题趋势

强化基础,注重知识体系构建:未来高考化学将继续注重对基础知识的考查,要求学生牢固掌握化学基本概念、原理、元素化合物性质、有机化学基础等核心知识,并能在不同情境中灵活运用。因此,在备考中,教师应引导学生构建完善的知识体系,加强对知识内在联系的理解,注重基础的巩固与深化,避免死记硬背,通过专题复习、概念辨析等方式帮助学生澄清易错、易混知识点,提高学生对基础知识的掌握程度和运用能力。

突出能力立意,提升高阶思维要求:高考化学命题将更加突出对学生能力的考查,尤其是分析问题、解决问题的高阶思维能力。不仅仅是简单的知识再现,而是要求学生能够深入理解化学知识的本质,在面对复杂问题时,能够进行信息提取、模型构建、逻辑推理、批判性思维等。例如通过对实际生产、生活中的化学现象或实验数据的分析,运用所学知识进行解释、预测、评价和创新。这就需要在教学中注重培养学生的科学思维方法,加强化学用语、化学实验、化学计算等基本技能的训练,通过设置开放性问题、探究性实验、跨学科案例等方式,引导学生在解决问题的过程中提升思维能力和创新意识。

紧密联系实际,体现学科应用价值:化学来源于生活,又服务于社会。高考化学将不断加强与实际生活的联系,选取如环境保护、能源开发、材料研制、医疗卫生等领域的实际问题作为素材,体现化学学科在解决实际问题中的重要作用。同时,也会关注化学学科前沿研究成果,将其转化为适合高考考查的情境和问题,拓宽学生的科学视野,培养学生的科学精神和工程思维。因此,在备考时,教师应引导学生关注身边的化学现象,了解化学在现代科技和社会发展中的应用,将理论知识与实际应用相结合,提高学生运用化学知识解决实际问题的能力,增强学生对化学学科价值的认识和认同。

跨学科融合,拓展考查视野:随着科学技术的发展,学科之间的交叉融合越来越紧密。高考化学可能会进一步加强与其他学科的渗透与融合,如与物理、生物、地理等学科知识相结合,考查学生在跨学科情境中综合运用知识的能力。例如在材料科学中涉及的物理性质与化学成分的关系、生物体内的化学反应及其调控机制、地球化学过程与环境变化等。这就要求教师在教学中打破学科界限,拓宽教学视野,引导学生学会从多学科角度思考和解决问题,培养学生的跨学科思维能力和综合素养。

u 夯实基础,构建知识网络

全面复习教材:以教材为本,系统梳理教材中的知识点,包括文字叙述、图表、实验、思考与讨论等内容,确保不留死角。引导学生对教材中的重点知识进行归纳总结,形成详细的知识清单,便于复习和记忆。

构建知识体系:在复习过程中,注重帮助学生构建各知识模块之间的联系,形成完整的知识网络。例如,将元素化合物知识与化学反应原理、物质结构与性质等知识有机结合,通过思维导图、概念图等方式呈现知识体系,使学生能够清晰地看到各知识点之间的内在联系,提高对知识的整体把握能力。

强化基础训练:精选基础练习题,针对化学用语、常用化学计量、离子反应、氧化还原反应、化学平衡等基础知识进行专项训练,让学生在练习中巩固知识,提高对基础知识的理解和运用能力。同时,及时对学生的练习情况进行反馈和纠正,帮助学生解决存在的问题,强化基础薄弱环节。

u 培养能力,提升思维品质

注重化学思维方法培养:在教学中,有意识地渗透化学思维方法,如模型认知、符号表征、分类思想、类比推理、实验探究等。通过讲解典型例题,引导学生分析解题思路,展示思维过程,让学生学会运用化学思维方法分析和解决问题。例如,在解决化学平衡相关问题时,教会学生构建平衡模型,运用勒夏特列原理进行推理判断;在有机化学学习中,利用官能团的分类思想对有机物性质和反应进行归纳总结。

加强实验探究能力训练:化学实验是培养学生实践能力和创新精神的重要途径。教师要充分利用教材中的学生实验、演示实验以及拓展实验,让学生亲自动手操作,观察实验现象,记录实验数据,分析实验结果,并撰写实验报告。同时,设计一些具有探究性的实验题目,引导学生提出假设、设计实验方案、进行实验验证和得出结论,培养学生的科学探究能力和创新思维。加强对实验数据的处理和误差分析的指导,让学生学会运用图表、函数等数学工具对实验数据进行处理和分析,提高学生的数据处理能力和对实验结果的评价能力。

提高信息获取与处理能力:在高考化学试题中,常常会给出一些新的信息或陌生的情境,要求学生快速阅读、提取关键信息,并结合已有知识进行分析和解答。因此,在备考中,教师要注重培养学生的阅读理解能力和信息处理能力。选取一些包含丰富信息的题目,如科技论文节选、实验研究报告、图表数据分析等,让学生进行限时阅读和分析,训练学生快速获取有效信息的能力。同时,指导学生学会对信息进行归纳整理、去伪存真,将新信息与已有知识进行整合,从而解决实际问题。

强化逻辑推理与分析能力:针对高考中具有一定难度的推理题和分析题,教师要通过专题训练和方法指导,提高学生的逻辑推理与分析能力。例如,在元素推断题中,引导学生抓住元素的性质、化合物的性质以及相互转化关系等关键信息,运用逻辑推理方法进行元素的确定和物质的推断;在化学反应原理综合题中,教会学生运用化学平衡、反应热、电化学等原理,对反应过程进行深入分析和推理,得出正确的结论。鼓励学生多进行一题多解、一题多变的训练,拓宽解题思路,提高思维的灵活性和敏捷性。

u 关注热点,拓展学科视野

关注化学学科热点:及时关注化学领域的前沿研究成果、重大科技突破以及社会热点问题,如新能源开发(氢能、锂电、燃料电池等)、环境保护(大气污染治理、污水处理、碳达峰与碳中和等)、新材料研制(石墨烯、超导材料、智能材料等)、生命健康的化学基础(药物研发、生物医用材料等)。将这些热点内容融入到教学中,通过专题讲座、案例分析、讨论交流等形式,让学生了解化学学科的发展动态和应用前景,激发学生的学习兴趣和创新意识。

开展项目式学习与研究:组织学生开展与化学热点相关的项目式学习和研究活动,让学生在实际项目中运用所学化学知识,解决实际问题。例如,开展 “校园空气质量监测与分析”“废旧电池的回收利用”“新型环保材料的研制” 等项目,让学生通过查阅文献、实地调研、实验探究、撰写报告等环节,深入了解化学知识在实际中的应用,培养学生的自主学习能力、团队协作能力和综合实践能力,同时也提高了学生对化学学科价值的认识和理解。

u 强化训练,提高应试技巧

规范答题训练:在备考过程中,要注重培养学生规范答题的习惯。要求学生在解答化学试题时,使用化学专业术语,准确书写化学用语(如元素符号、化学式、方程式、电子式等),步骤完整、逻辑清晰、卷面整洁。通过对典型试题的详细解答和评分标准的分析,让学生明确答题的规范要求和得分要点,避免因答题不规范而失分。定期进行模拟考试,加强对学生答题规范性的检查和指导,及时纠正学生存在的问题。

时间管理与答题策略指导:帮助学生合理安排考试时间,根据试题难度和分值分配,制定科学的答题策略。例如,在考试开始时,先快速浏览全卷,合理分配各部分题目所用时间;对于选择题,注重技巧运用,如排除法、对比法、特殊值代入法等,提高答题速度和准确率;对于非选择题,按照题目顺序逐步解答,遇到难题可先跳过,确保会做的题目不失分。在日常练习和模拟考试中,训练学生的时间管理能力,让学生在规定时间内完成答题,提高应试的效率和心理素质。

强化审题能力培养:审题是解答化学试题的关键环节。教师要指导学生仔细审题,明确题目所给条件、要求和考查意图。训练学生在审题过程中,学会标记关键词、关键数据和限定条件,如 “恰好反应”“过量”“标准状况下”“pH 范围” 等,避免因审题不清而导致的解题错误。通过对典型错题的分析,让学生总结审题易错点和注意事项,不断提高审题能力。