第2课时 溶解度

◇教学目标◇

知识目标

1.了解固体物质和气体物质溶解度的含义。

2.认识影响固体物质和气体物质溶解度的因素。

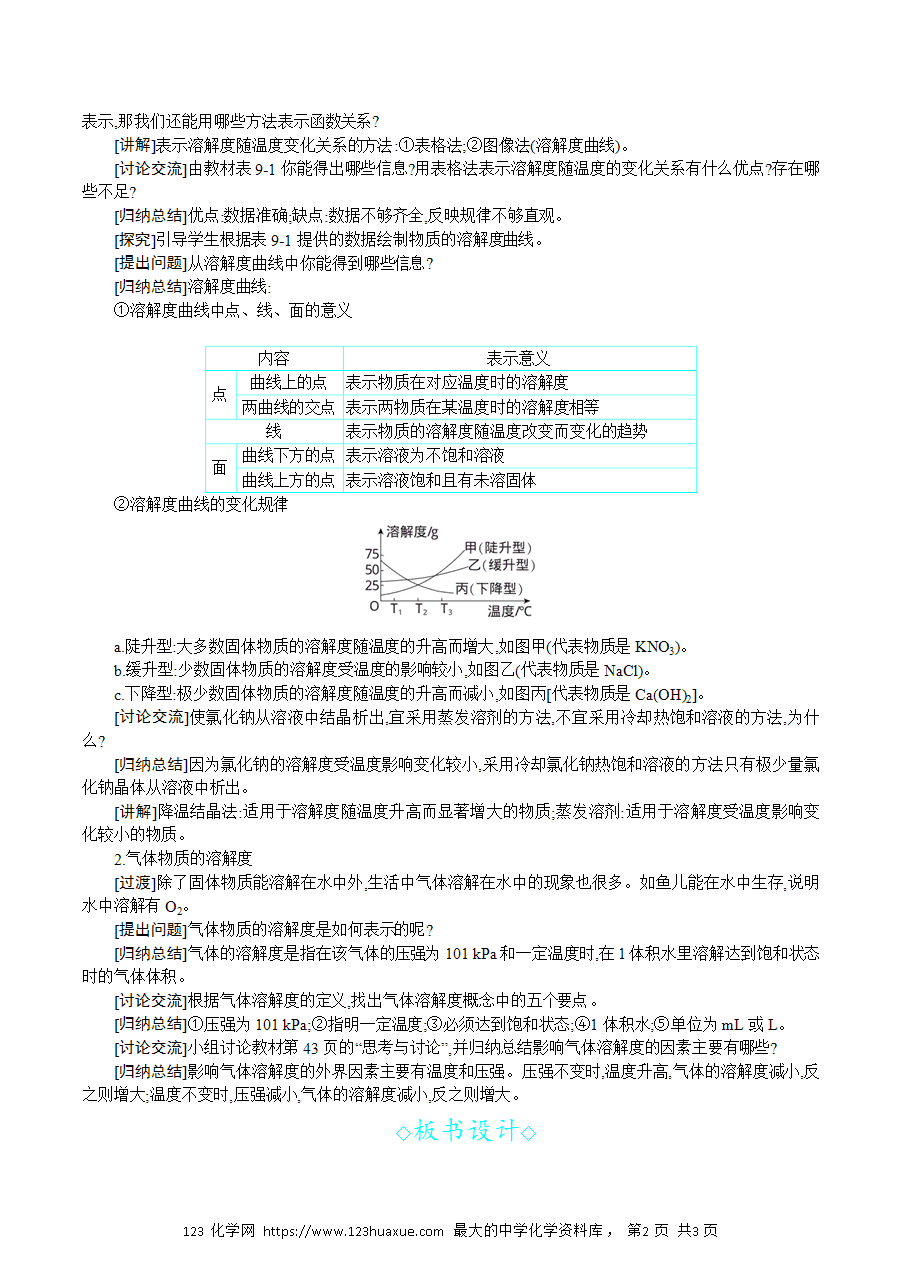

3.初步学会绘制溶解度曲线,并学会利用溶解度曲线获取相关信息。

能力目标

1.通过探究影响物质溶解度的因素,学会运用比较分析和归纳总结的学习方法。

2.通过利用溶解度知识解释日常生活中的某些现象,培养学生学以致用的能力。

素养目标

1.通过对物质溶解度的探究,认识影响物质溶解度因素的多重性。

2.结合物质的溶解度在日常生活中的实际运用,认识到生活中处处有化学。

◇教学重难点◇

教学重点

溶解度的概念及其影响因素;利用溶解度曲线获得相关信息。

教学难点

通过实验探究,建立溶解度的概念。

◇教学过程◇

一、导入新课

同学们在学习物理时就已经知道“速度”表示物体运动快慢的程度,“温度”表示物体冷热的程度。通过上节课的学习我们知道在一定温度下、一定量的溶剂里所能溶解的溶质的量是有一定限度的,化学上可以用溶解度表示这种限度。

二、推进新课

1.固体物质的溶解度

[讲解]在一定温度下,某固态物质在100 g溶剂里达到饱和状态时所溶解的质量,叫作这种溶质在这种溶剂里的溶解度。

[特别提醒]如果不指明溶剂,通常所说的溶解度是指物质在水中的溶解度。

[讨论交流]根据固体物质溶解度的定义,找出溶解度概念中的四个要点。

[归纳总结]①指明“一定温度”;②溶剂的量为100 g;③达到饱和状态;④单位为“g”。

[特别强调]四要素缺一不可。

[提出问题]50 ℃时,氯化钾的溶解度是42.6 g,表示什么意义?

[归纳总结]“50 ℃时,氯化钾的溶解度是42.6 g”表示的意义是在50 ℃时,100 g水里最多能溶解42.6 g氯化钾。

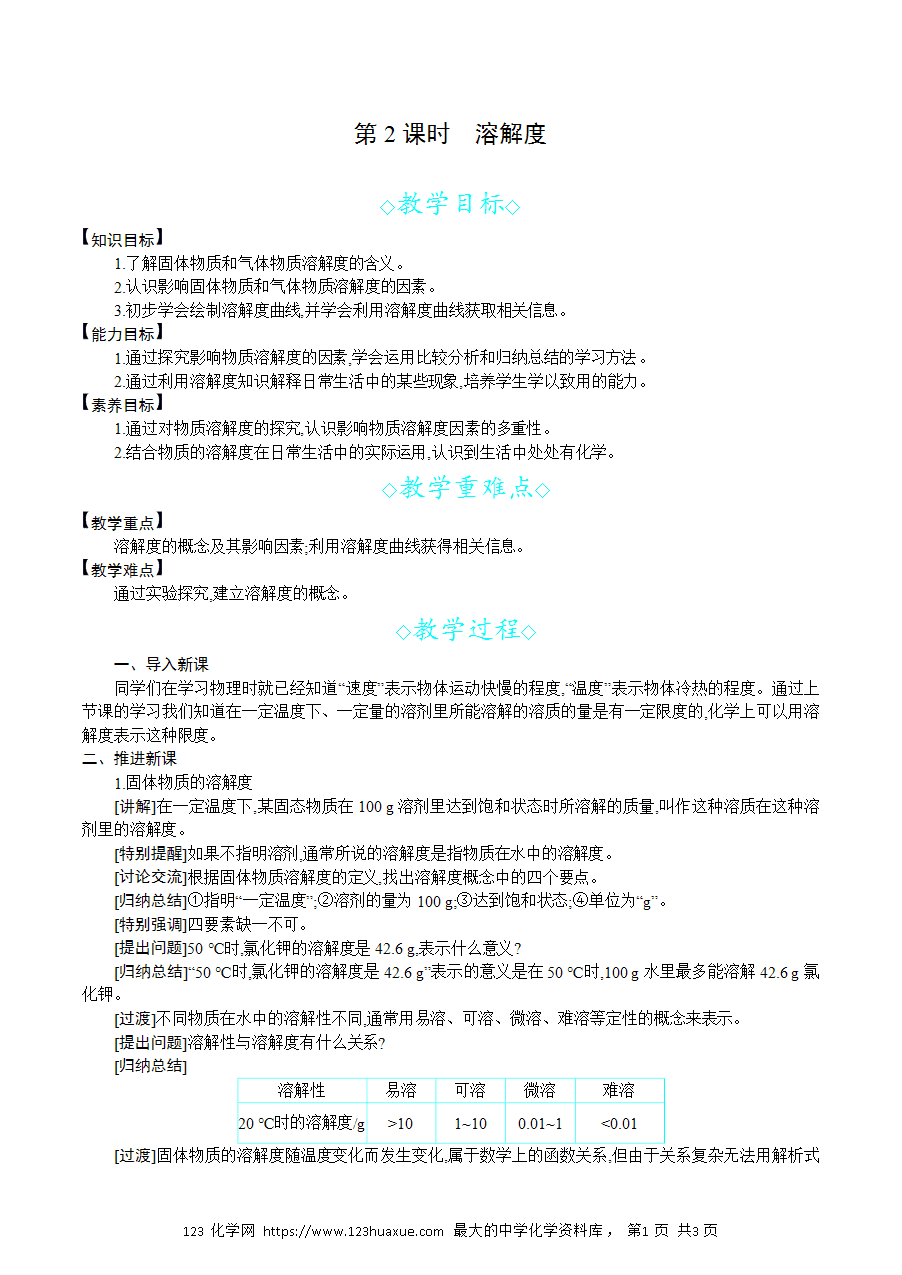

[过渡]不同物质在水中的溶解性不同,通常用易溶、可溶、微溶、难溶等定性的概念来表示。

[提出问题]溶解性与溶解度有什么关系?