《化学能与电能》教学设计

设计者:深圳第二外国语学校 肖瑞

一、教材分析

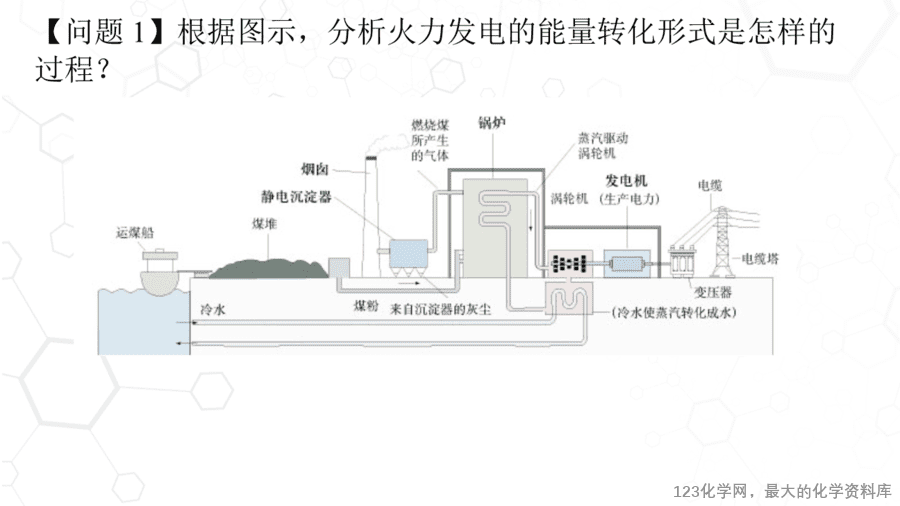

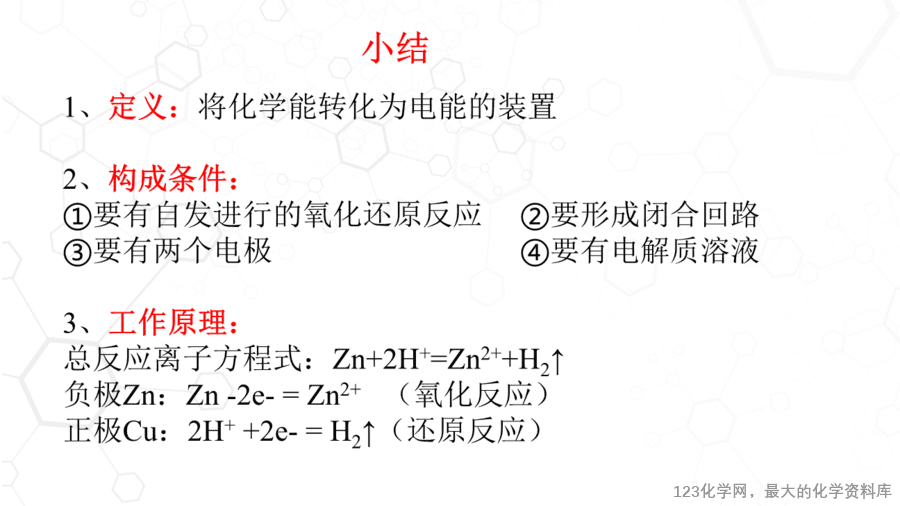

“化学能与电能”是高中化学必修课程中化学反应规律的内容,与元素化合物的知识相比,“化学能与电能”概念的建构过程具有丰富的化学学科核心素养的发展价值,是高中一年级全体学生都要重点学习的内容。该内容可以安排2课时。第1课时的教学重点是:理解氧化还原反应与原电池原理之间的关系,了解原电池的形成条件,分析简单原电池的工作原理;第2课时常见的化学电源及燃料电池。

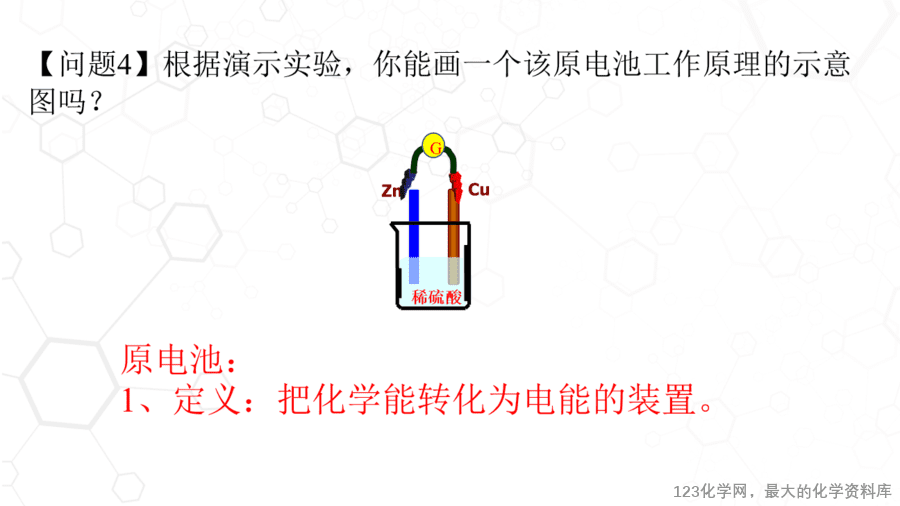

新课标的内容要求:知道化学反应可以实现化学能与其他能量形式的转化,以原电池为例认识化学能可以转化为电能,从氧化还原反应的角度初步认识原电池的工作原理。学业要求:能举出化学能转化为电能的实例,能辨识简单原电池的构成要素,并能分析简单原电池的工作原理。因此,该节内容重点是要让学会建构“原电池”的思维模型,培养学生证据推理与模型认知,科学探究与创新意识的学科核心素养。

二、学情分析

学生在前面已经学习了氧化还原反应原理、电离模型、金属活动顺序表等基础知识,具有一定的元素观、类别观、转化观等核心观念,同时也具有一定的实验探究能力和证据推理能力,但概括总结及迁移应用能力不强。

三、素养目标

【教学目标】

1.通过实验探究认识化学能可以转化为电能,基于证据推理加深对氧化还原反应本质的理解。

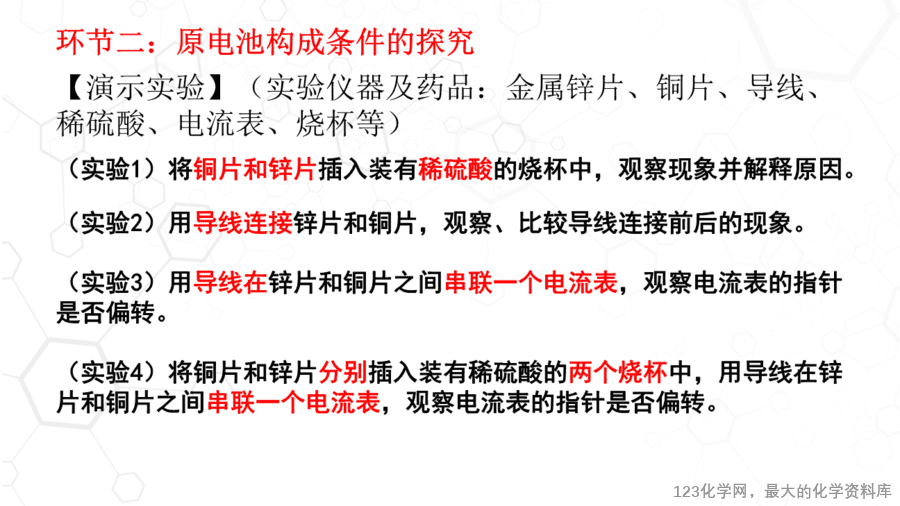

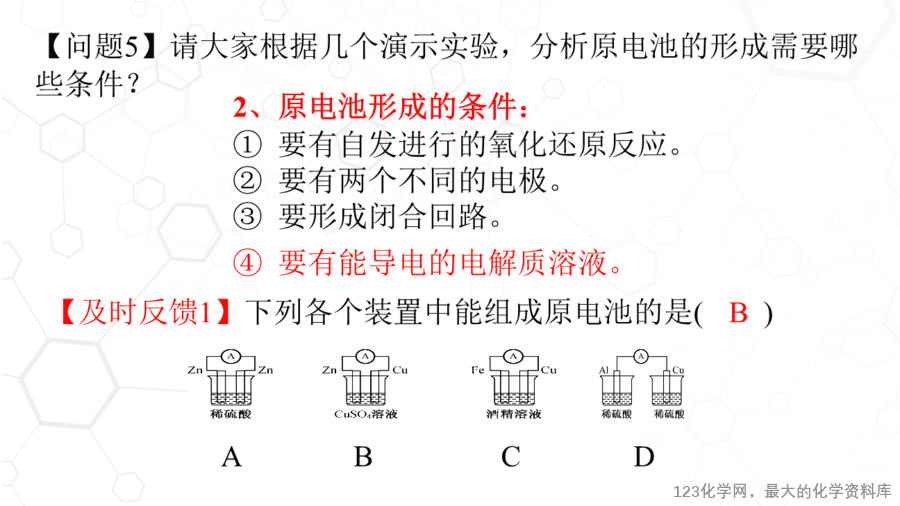

2.通过实验探究,分析总结原电池的构成条件。

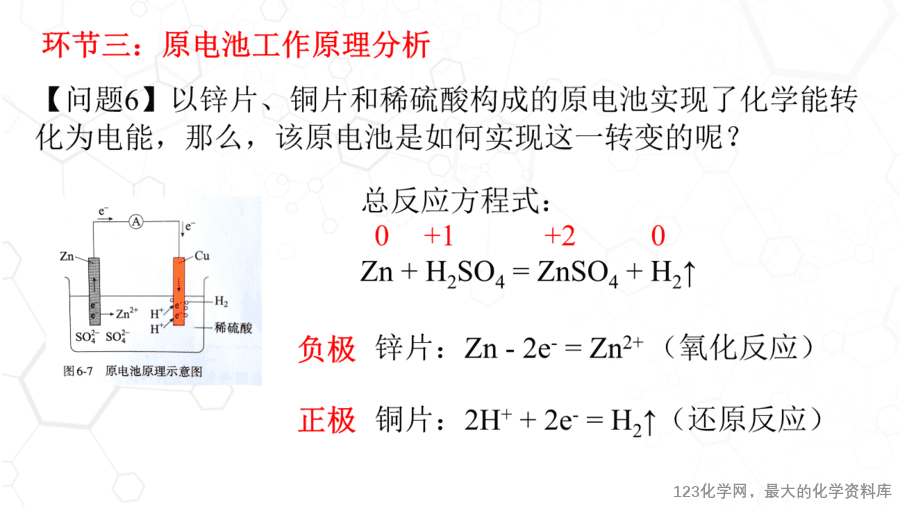

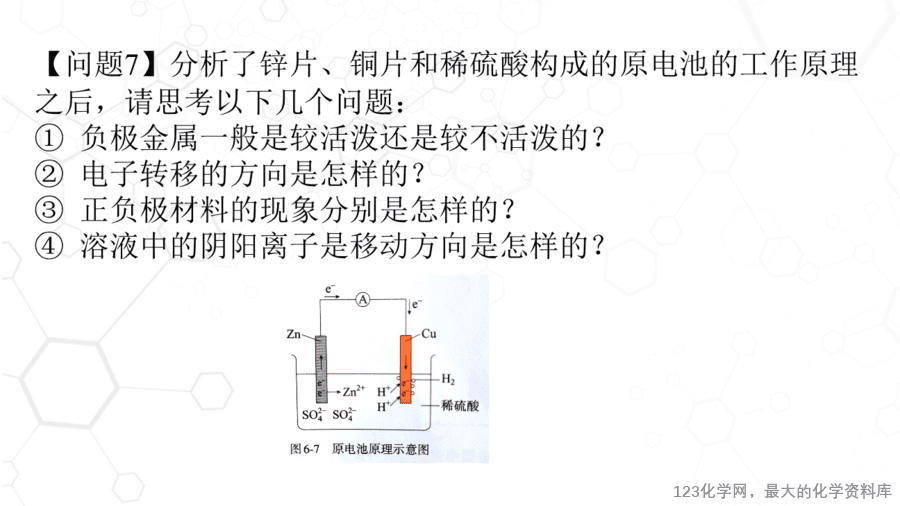

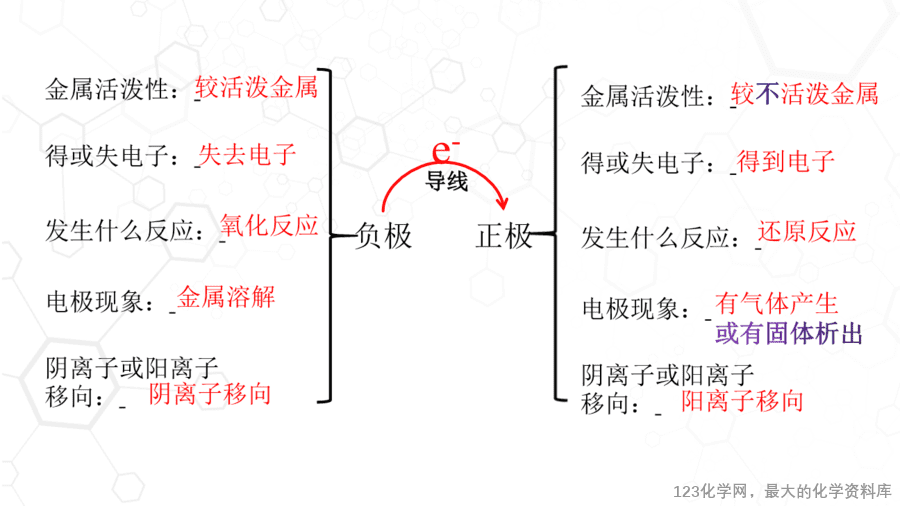

3.通过电极反应、电子移动方向、电极现象、溶液中离子的移动方向等问题的分析总结,理解原电池的工作原理。

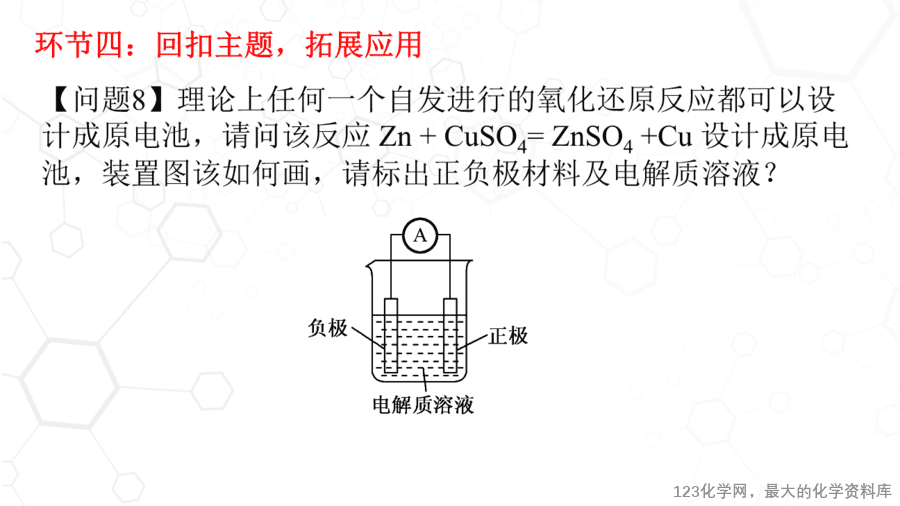

4. 通过设计原电池的装置图,加深对原电池工作原理的应用。

【评价目标】

1.根据学生的回答和交流点评,诊断并发展学生对氧化还原反应的本质理解及对化学能可以转化为电能的认知水平。

2.通过对原电池模型的建构过程,诊断并发展学生对原电池工作原理的本质性理解和模型认知核心素养的培养。

3.通过学生对原电池工作原理的分析总结,诊断并发展学生对原电池工作原理的结构化理解。

4. 通过对学生设计原电池的装置图的分析点评,诊断并发展学生的科学态度与社会责任,培养学生对原电池的文化性理解。

四、教学重点、难点

1.教学重点:理解氧化还原反应与原电池原理之间的联系,了解原电池的形成条件,分析简单原电池的原理。

2.教学难点:原电池的工作原理。

五、教学方法

情境引入法、任务驱动法、实验探究法、归纳总结法、查阅资料法。

六、教学设计思路

①由常见几种生活中的电池引出电能,激发学生的学习兴趣和动机,引导学生自主探索(电能从何而来?日常生活中是怎样发电的?有无能量损耗?)。培养学生的科学态度和社会责任核心素养。

②分析电流产生的本质是电子的定向移动引起的,结合氧化还原反应的本质是电子的转移,能否利用氧化还原反应直接将化学能转化为电能呢?通过演示实验,引导学生对假设进行验证,总结原电池的构成条件,培养学生证据推理的核心素养。

③通过实验探究,对证据事实(实验结论)的分析与归纳,及回答问题,并用“宏-微-符”三重表征原电池的工作原理,引导学生总结“原电池工作工作原理”,有感性认识到理性认识。让学生依据事实,分析研究对象的构成要素和各要素的关系,建立模型。培养学生的归纳总结能力及证据推理与模型认知、宏观辨识与微观探析的核心素养。

④通过学生设计原电池,加深对原电池原理的应用,进一步加强学生的科学精神和社会责任感,培养学生的科学态度与社会责任核心素养。