第七章 有机化合物

第一节 认识有机化合物

第一课时《有机化合物中碳原子的成键特点》教学设计

——基于“教、学、评”一体化思路学习“有机物中碳原子的成键特点”

设计者:深圳市第二实验学校何格梅

一、教材分析

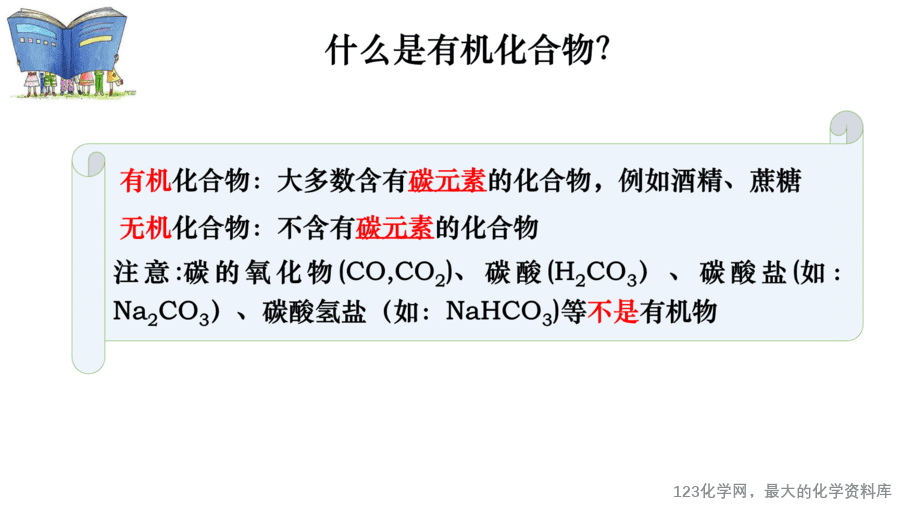

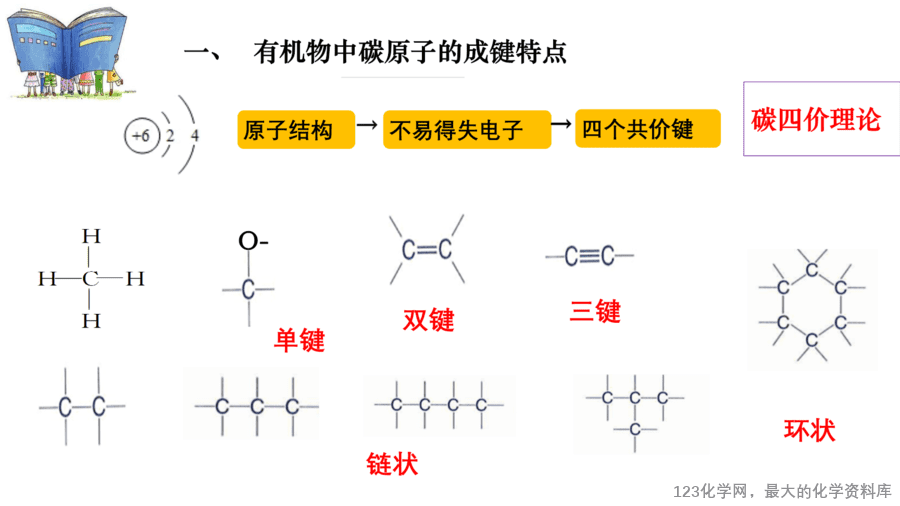

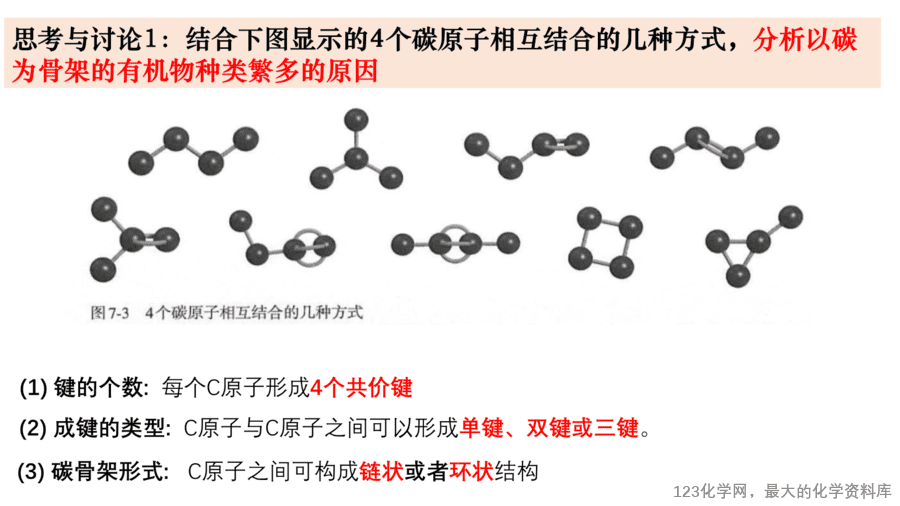

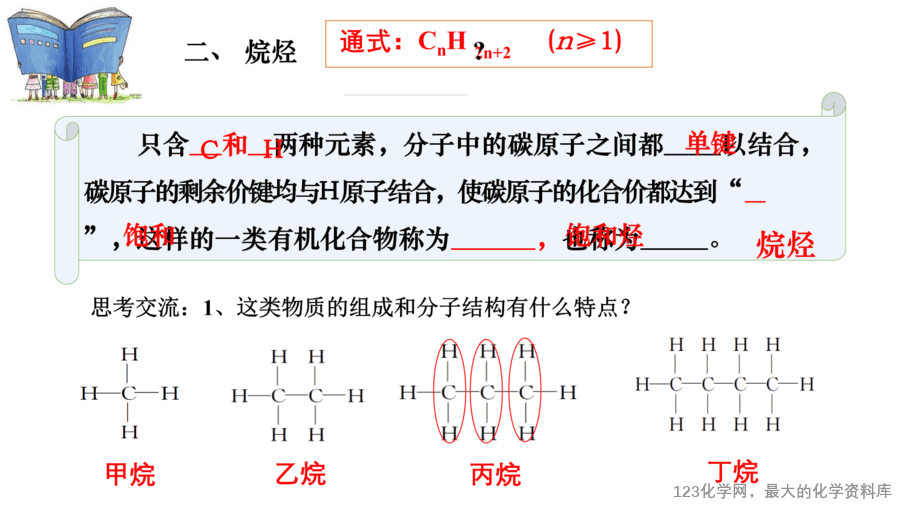

本节内容是普通高中教科书2019版高中化学必修第二册第七章第一节《认识有机化合物》的第一节课,教材以目前已知物质中绝大多数种类都属于有机物的事实,冲击学生头脑中的固有观念,激发学习兴趣。同时,引发学生思考“到底是什么原因造成了有机物的数量如此繁多”,由此引入碳原子成健特点的教学主题。然后以学生熟悉的甲烷为例,应用此前已学习过的化学键知识,介绍两个碳原子间的成键方式和多个碳原子间的结合方式,在平面位置关系的层次上给出有机物碳骨架的基本特征。

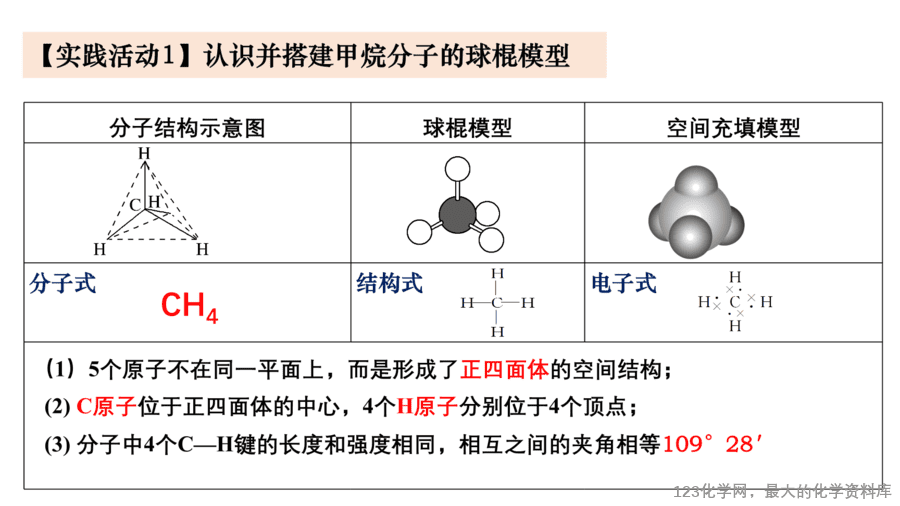

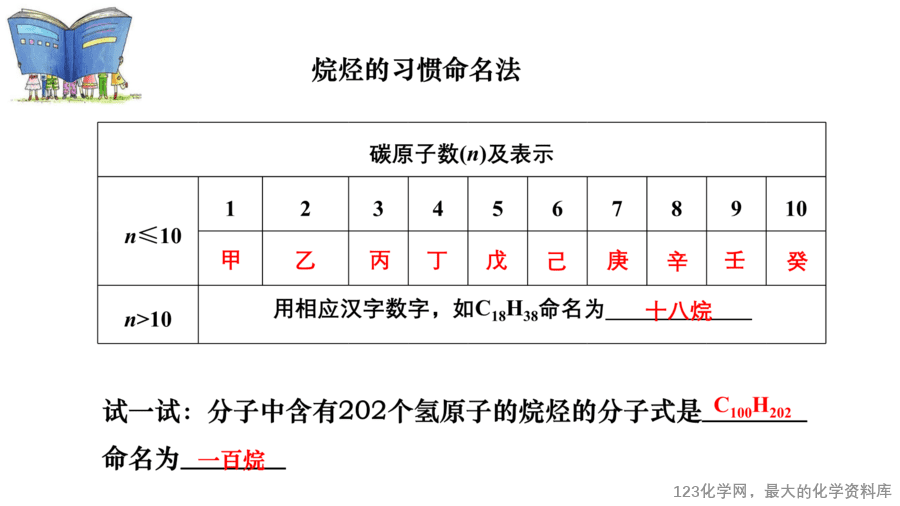

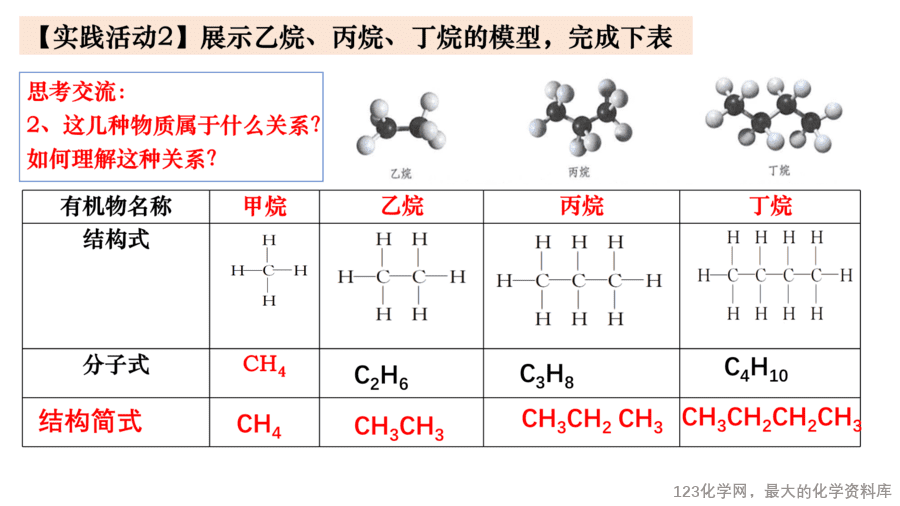

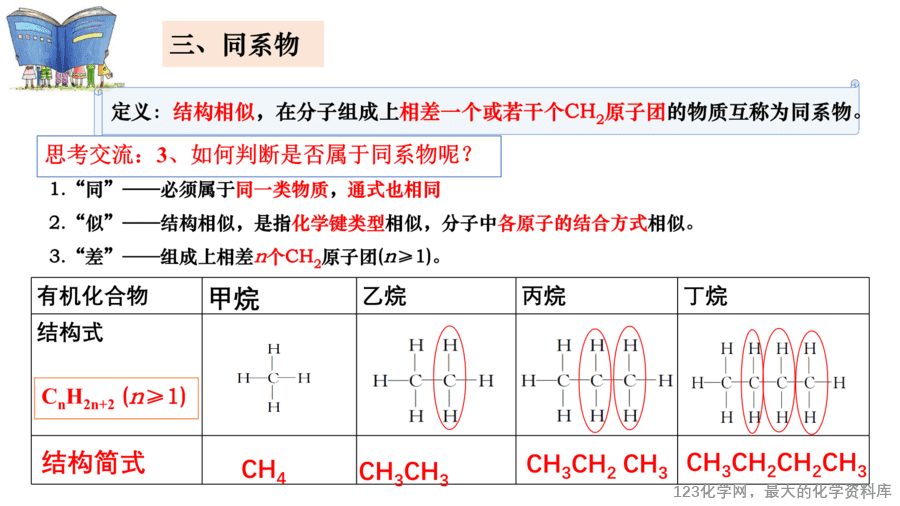

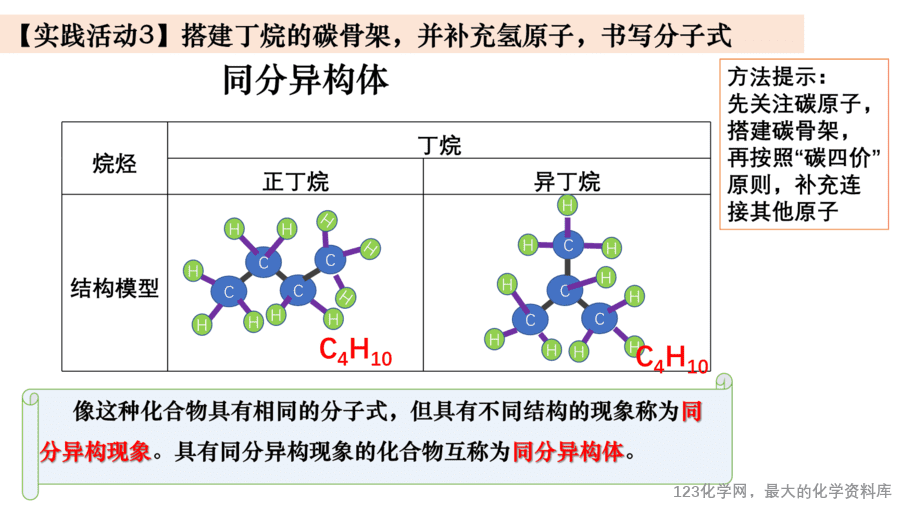

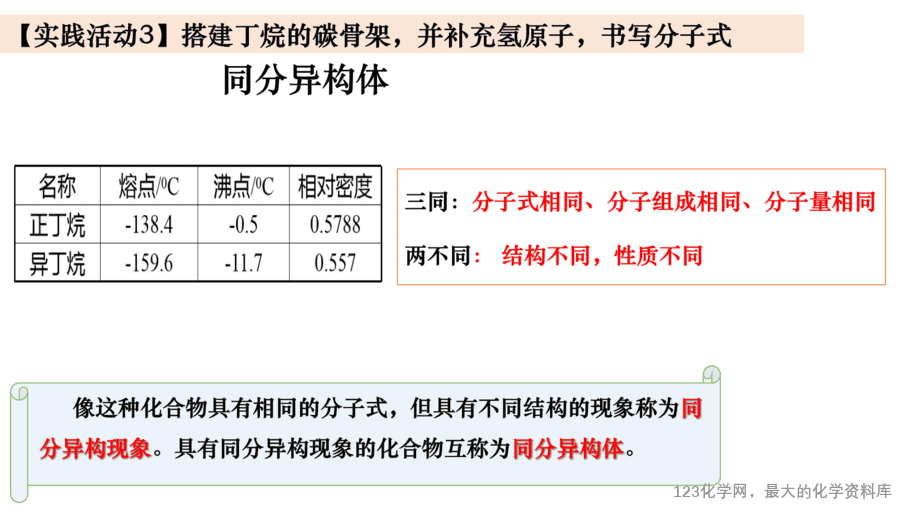

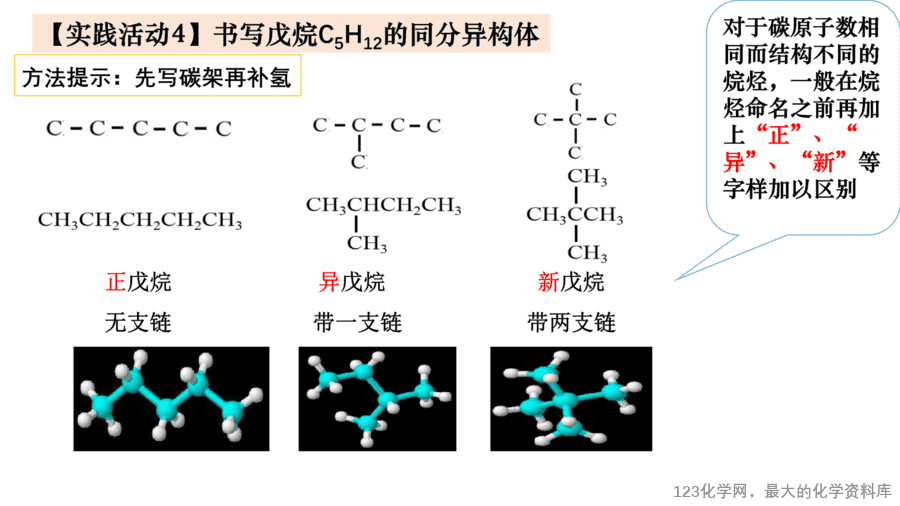

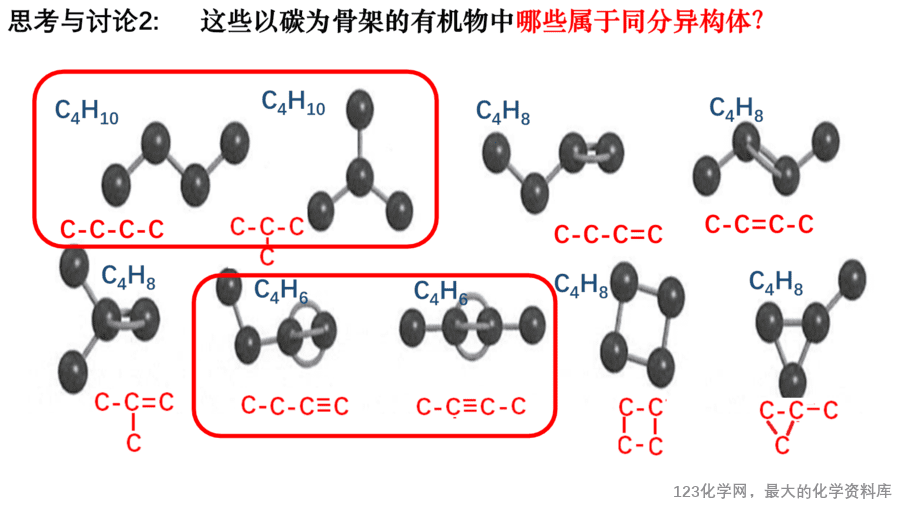

在此基础上,教材给出甲烷的正四面体结构模型,进一步从空间位置关系的层次深化学生对甲烷和有机物结构的认识。教材在此处的“资科卡片”中给出了使用模型的化学研究方法,还通过其中的插图,结合此前的“思考与讨论”栏目使学生认识到有机物不仅具有立体结构,还可以通过碳原子结合成长链形成更复杂的结构。通过以上铺垫,接下来的“思考与讨论”栏目要求学生应用刚学到的碳原子成键规律和甲烷的结构特点,结合插图中的分子结构模型,自行归纳烷烃的组成和结构特点;同时设置问题,引出下文对烷烃、同系物,同分异构体等概念的介绍。教材在这里给出烷经使用天干或汉字数字表示碳原子数的命名基本原则、但根据课程标准的要求,没有给出系统命名法。教学时应注意控制难度,不再继续深化。

与旧教材相比,本节教材中出现的新概念较多,有机物结构和性质特点与无机物相比也存在巨大差异,为了让学生顺利接受这些内容,教材通过大量示意图直观地呈现微观结构,并在栏目活动中使用了分子结构模型,促使学生对有机物结构的认识水平从平面层次上升到立体层次,由实物模型转化为头脑中的思维模型。

从生产生活角度看,有机化合物广泛存在于社会生活、工农业生产和科学研究等各个领域。新型材料,高效药物,大量染料的使用大大提高了人类的生活质量。从科学发展角度看,有机化学作为化学学科中非常重要的组成部分,在材料,医药,农业,建筑等方面举足轻重,有机化学相关知识对于其他交叉学科的学习都有较强的基础性。

二、学情分析

学生在初中化学中了解过甲烷的物理性质,燃烧反应和一些主要用途。初步了解过酒精,醋酸属于有机物,也通过其他学科的渗透知道蛋白质,糖类,维生素,石油,沼气等物质都属于有机物范畴。通过必修一第四章第三节的学习,学生已经掌握了化学键与物质结构的一些理论基础,能够写出甲烷的分子式、电子式和结构式,能判断常见原子结合形成的化学键类型及个数

本节课是学生第一次正式学习有机化学,有少许紧张畏惧心理。有机化合物,烃,同分异构体,同分异构现象,同系物等新概念较多;同时学生对于分子的认识只停留在纸面的分子式上,几乎没有分子结构的意识,真实的空间结构考虑较少,空间想象思维较差。

三、素养目标

【教学目标】

1、 通过认识有机化合物中碳原子的成键特点成键类型及方式,从微观的化学键视角探析有机化合物的分子结构,了解有机化合物种类繁多的原因

2、认识甲烷的组成、结构、烷烃的组成及结构。以甲烷为例明确有机物的各种表示方法,能够实现由从球棍模型与分子结构简式互相转化,使学生的平面和立体层次感相结合

3、理解有机物,烷烃,同系物,同分异构现象等新概念;建立同系物、同分异构体判断的思维模型,培养学生模型认知素养

4、从不同角度认识烷烃的组成、结构和性质,形成“结构决定性质”的观念,培养学生微观探析素养

【评价目标】

1. 通过搭建观察甲烷分子的模型,探察学生对碳原子的成键特点和甲烷空间结构的认知程度。

2. 通过甲烷、乙烷、丙烷、丁烷等烷烃实物模型的搭建,探察学生对烷烃的组成和结构认知程度

3. 通过各种模型搭建及相似物质的关系判断,探察学生对同系物和同分异构的理解情况

四、教学重点、难点

重点:从物质分类、化学键、有机分子结构的多样性角度辨识和探析有化合物的结构;

难点:同系物、同分异构概念

五、教学方法

1.搭建分子结构模型

2.问题驱动法

3.归纳推理、类比推理

六、教学设计思路

本节课因为是学生接触有机化学的第一堂课,新概念名词较多,支线较多,因此我设计采用任务式教学,逐个知识概念突破,为后面系统学习打基础。

1.课前学生自主了解有机物,通过图片、视频素材,认识到目前已知物质中绝大多数都属于有机化合物,形成对有机物的基本认知,完成学习对象从无机物向有机物的转变;

2.以搭建甲烷空间立体模型为基础,进一步从空间位置关系的层次深化学生对甲烷和有机物结构的认识,同时熟悉有机物表达方式的结构式、结构简式的书写,为以后能正确表示有机化合物打下基础

3.在搭建各种类型的有机物实体模型过程中以及相似物质的关系判断来完成对同系物和同分异构体等新概念的理解